義経記 巻第二

①鏡の宿吉次が宿に強盗の入る事 ②遮那王殿元服の事 ③阿濃の禅師にご対面 ④義経陵が館焼き給う事

⑤伊勢三郎はじめて臣下になる事 ⑥義経秀衡にはじめて対面の事 ⑦鬼一法眼の事

①鏡の宿 吉次が宿に強盗の入る事

都に近いところなので、人目につくのを遠慮して、遊女どもからさらに離れた末座に遮那王殿を座らせた。恐れ入った扱いだと承知はしていた。酒を三献程飲んで、長者(遊女の宿主)は吉次の袖を取って申したのは「そもそもあなたは一年に一度、二年に一度、この道を通らないことはない。しかし、これほど美しい子を連れているのは、これが初めてだ。御身とは親しい人か、それとも他人か」と問う。

都に近いところなので、人目につくのを遠慮して、遊女どもからさらに離れた末座に遮那王殿を座らせた。恐れ入った扱いだと承知はしていた。酒を三献程飲んで、長者(遊女の宿主)は吉次の袖を取って申したのは「そもそもあなたは一年に一度、二年に一度、この道を通らないことはない。しかし、これほど美しい子を連れているのは、これが初めてだ。御身とは親しい人か、それとも他人か」と問う。「親しくはない。また他人でもない」と答えた。

長者はハラハラと涙を流して「残酷なことです。なぜ生きていて初めてこのような辛いことを見るのだろう。昔のことが今のように思える。この殿の立ち居振る舞い、体つきなど頭殿の次男朝長殿に少しも違っていません。言葉の端でうまく丸め込んでお連れしたのか。保元、平治よりこのかた、源氏の子孫、あちこちに取り込められておいでだ。成人して、平家を討ち、源氏を起こす気になられるなら、十分気をつけてお連れなさいませ。壁に耳あり、岩に口、と言う事もある。紅は園に植えても隠れ無し」と云うと、吉次は「何、そう言うことではありません。私の親しい人ですよ」と云ったが、長者は「人は何とでも言うなら言いなさい」と、座敷を立って幼き人の袖を引き、上座敷に座り直させて、酒を勧めて夜も更けると、自分の方へ泊まらせた。吉次も酒に酔って寝てしまった。

その夜、鏡の宿に思わぬ事が持ち上がった。その年は世の中が飢饉のため、世の中は不安だった。出羽国まで聞こえる窃盗の大将、由利太郎という者、越後国で名高い頸城郡の住人藤沢入道と言う者が二人で組み、信濃国を越えて佐久の権守の子息太郎、遠江国の蒲與一、駿河国の興津十郎、上野国豊岡源八以下の者ども、いずれも名高い盗人、徒党を組む暴れ者など二十五人、その勢七十人連れて、「東海道は衰微した。少しは良いと思える家々(山家)を見つけ、身分は賎しくても金持ちならば強奪して、若党どもに旨い酒でも飲ませて都へ上り、夏が過ぎて秋風が吹く頃、北国に向かい、国へ戻ろう」と、宿々、山家、山家に押し入って、強奪して上ってきた。

その夜、鏡の宿では長者の家は軒を並べて、客を泊めていた。由利太郎は藤沢に云った。

「都で名高い吉次という黄金商人が奥州へ下るので、多くの売り物を持ち、今夜、長者のところに止まっている。どうしようか」と云うと藤沢は

「順風に帆を上げ、棹さして押し寄せ、奴の商い物を奪い取って、若党に酒を飲ませて通ろう」と出掛けた。

屈強な足軽五、六人に腹巻き(軽鎧)を着せて、油を注した車松明(十字に組み合わせ三方に火を点ける)五、六台に火を点けて天に差し上げると、外はくらくても内は日中のようになった。

由利太郎と藤沢入道は大将としてその勢八人を連れて出発した。由利は唐萌黄の直垂に、萌黄縅の腹巻き、折り烏帽子(立て烏帽子を折ったもの)に三尺五寸の太刀を佩いていた。藤沢は濃い藍色の直垂に黒革縅しの鎧を着て、兜の緒を締め、黒塗りの太刀を熊皮で作った尻鞘入れ(雨などを防ぐ)、大長刀を杖に突き、夜半になって長者の元に討ち入った。

サッと入ってみると人がいない。中の間に入ってみても人はなし。これはどうした事だと簾中に深く切り込んで、障子の五、六間切り倒す。吉次はこれに驚き、がばと起きてみれば、強盗は鬼王のように踏み込んできた。信高(吉次)の財宝を狙って押し入ったことを知らずに、源氏を連れて羽州へ下ることが六波羅に知られ、討手が来たものと思い込み、取る者取り敢えず、身体を低くして逃げた。

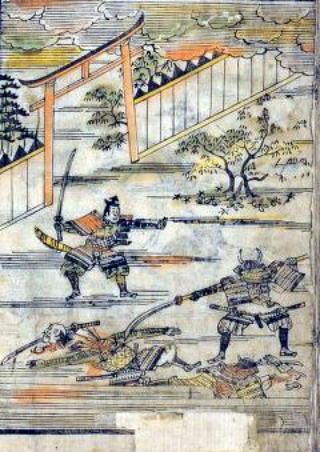

遮那王はこれを見て、総じて人を頼ってはいけないのは、身分の低い者どもだ。形だけでも侍ならば、このようなことはないだろう。とにかく都を出た日から、命を宝として奉り、屍を鏡の宿にさらす覚悟、と腹巻きを着、太刀を脇に挟み、唐綾の小袖をうち掛けて、一間の障子の中をするりと出て、屏風を一艘折りたたみ、前に押し出す。八人の盗人を今来るか、と待った。

「吉次から目を離すな」と喚いて強盗どもは駆ける。屏風の陰に人が居るとは知らず、松明を振って差し上げてみると、美しいこと一通りではない。南都、山門に知られた稚児が、鞍馬を出たのだが、極めて色は白く、鉄奬黒に眉を細く造り、衣を被っているのを見れば、松浦佐用姫が領巾振る野辺(万葉集の悲恋の話、美人の例え)で年を経、寝乱れて見える黛が、鶯の羽風に乱れたようにも見えた。玄宗皇帝の代ならば、楊貴妃とも云うべきか。漢の武帝の時ならば、李夫人かとも疑わせる。

「吉次から目を離すな」と喚いて強盗どもは駆ける。屏風の陰に人が居るとは知らず、松明を振って差し上げてみると、美しいこと一通りではない。南都、山門に知られた稚児が、鞍馬を出たのだが、極めて色は白く、鉄奬黒に眉を細く造り、衣を被っているのを見れば、松浦佐用姫が領巾振る野辺(万葉集の悲恋の話、美人の例え)で年を経、寝乱れて見える黛が、鶯の羽風に乱れたようにも見えた。玄宗皇帝の代ならば、楊貴妃とも云うべきか。漢の武帝の時ならば、李夫人かとも疑わせる。強盗どもは遮那王を傾城と心得て屏風に押しつけて通った。相手になる人も居ないように思われて、生きて何の益があろう。末の世に何かをしなければ、義朝の子、牛若と云う者が謀反を起こし、奥州へ下ろうとして、鏡の宿で強盗に遭い、甲斐もない命をつなぎ、今またかたじけなくも太政大臣(平清盛)に心を懸けたたなどと言われるのは情けない。

とにかく逃げはしないと覚悟して、太刀を抜き、多勢の中に走り入った。八人は左右へざっと散る。由利太郎はこれを見て「女と思ったら、世にも強そうな人だったな」と揶揄したが、遮那王は散々に斬り合う。一太刀と思って由利は身体を開き一歩退いてから思い切って打ちかかる。大の男の太刀はグッと伸びた。勢い天井の縁に太刀を突き刺し、引き抜いたところを遮那王が小太刀でしっかりと受け止め、左の腕を袖とともに切り落とし、返す太刀で首を打ち落とす。藤沢入道はこれを見て

「あゝ切りやがったな。そこから逃げるな」と大長刀を打ち振って走りかかる。

藤沢を相手に散々に斬り合う。藤沢入道は長刀の柄の端を持ち、長くしてするっと送り出す。遮那王は走り懸かって柄を斬る。太刀は聞こえた宝物の名刀だ。長刀の柄をすとんと切り落とした。すぐに太刀を抜こうとした藤沢に、抜く暇も与えず、切りつけると兜の真っ向、顔面を割った。吉次は物陰に隠れてこれを見て、恐ろしいほどの殿の振る舞いだ。どれほど私を、汚い奴、と思し召すだろうと思い、誰かが寝ていた部屋へ入り、腹巻きを着け、髻を解き乱し、太刀を抜いて敵の捨てた松明を振り、広い庭に走り出て、遮那王と一所になり、追ったり、追われたり散々に戦い、屈強の者ども五、六人ほどは切った。二人は手負って北へ行く。一人は追い逃がす。残る盗人は残らず逃げていなくなった。

明ければ宿の東の外れに五人の頸を掛け、札を書いて添えた。

「音にも聞け。目にも見よ。出羽国の住人、由利太郎、越後国の住人、藤沢入道以下の首五人切って通った者を、何者かと思うだろう。黄金商人三条の吉次にゆかりがある。この者は十六で初の手柄だ。詳しくその人物を知りたければ、鞍馬の東光坊の元で聞け。承安四年二月四日」と書かれていた。後には源氏にふさわしい門出だと、人々は舌を巻いて震え上がった

。

その日、鏡を発った。吉次は神妙にかしずいて下った。小野の摺針を過ぎ、番場、醒ヶ井を過ぎれば、今日も程なく行き暮れて、美濃国青墓の宿に着いた。ここは義朝が気にかけていた長者の跡。兄の中宮太夫の墓を訪ねて行かれた。夜とともに法華経を読誦(どくじゅ)して、明ければ卒塔婆を作り、自ら梵字を書いて供養して通られた。子安神社の森を見て、杭瀬川を渡り、墨俣川を曙に眺めて通りつつ、今日で三日になり、尾張国熱田の宮に着いた。

②遮那王殿元服の事

熱田の前の大宮司は義朝の舅だった。今の大宮司は小舅にあたる。兵衛佐殿の母御前も熱田の外の浜と云うところに住んで居られる。父の御形見と考えて、吉次を通じてお伝えすると、大宮司は急いでお迎えにおいでになり、さまざまに労り奉った。次の日に発とうとすると、さまざまな諌めごとなどを話され、とかくするうちに、三日も熱田に滞在された。遮那王が吉次に仰せられたのは

熱田の前の大宮司は義朝の舅だった。今の大宮司は小舅にあたる。兵衛佐殿の母御前も熱田の外の浜と云うところに住んで居られる。父の御形見と考えて、吉次を通じてお伝えすると、大宮司は急いでお迎えにおいでになり、さまざまに労り奉った。次の日に発とうとすると、さまざまな諌めごとなどを話され、とかくするうちに、三日も熱田に滞在された。遮那王が吉次に仰せられたのは「稚児で下るのは良くない。せめて烏帽子でも借りて被って下ろうと思うが、どうしたらいい」

「どのようにでもお計らい下さい」と吉次。

大宮司は烏帽子を取り上げ、髪をたぐり上げて、烏帽子を被らせる。

「こうして下り、秀衡が名は何という、と問うと、遮那王と云ったのでは元服して男になった甲斐がない。ここで名を改めもしないで行けば、きっと元服せよ、と言われるだろう。秀衡は我々のためには代々の家臣に当たる。他の誹りもあるだろう。ここは熱田の明神の御前、しかも兵衛佐殿の母御前もいらっしゃる。ここで元服することに決めました」と言って、心身を浄め、物忌みをして大明神にお参りされた。

大宮司、吉次もお供し、二人に仰せられたのは「左馬頭殿の子供、嫡子悪源太、二男朝長、三男兵衛佐、四男蒲殿、五郞は禅師の君、七郎は悪禅師、私は左馬八郎と言われるべきだが、保元の合戦で叔父鎮西八郎が八郎の名を広めたので、その後を継ぐことはやむを得ません。末に末になるといっても苦しいことはない。私は左馬九郎と言われるべきだ。

実名は祖父為義、父義朝、兄は義平と云う。私は義経と云おう」と、昨日までは遮那王殿、今日は左馬九郎義経と名を変えて、熱田の宮を後にし、何と鳴海の潮干潟、三河国八橋を打ち越えて、遠江の浜名の橋を眺めて通って行かれた。日頃は業平、山陰中将などが眺める名所、名所が沢山あるけれど、牛若殿に心配のないときが楽しみ、思いあるときは名所も面白くはなく、過ぎてしまえば宇津の山打過ぎて、駿河なる浮島が原にたどり着いた。

③阿濃禅師に御対面の事

ここから阿濃禅師のもとへ足を運んだ。禅師は大変喜んで御曹子を招き入れ、互いに目を合わせて、過ぎた日の事などを語り続け、涙に咽んだ。

ここから阿濃禅師のもとへ足を運んだ。禅師は大変喜んで御曹子を招き入れ、互いに目を合わせて、過ぎた日の事などを語り続け、涙に咽んだ。「不思議なことです。離れたときは二歳になられたところです。その後はどこに居られるかも知りませんでした。これほど成人して、このような大きな事を思い立ち給う嬉しさよ。私も一緒に行き、一緒に死にたく思いますが、たまたま釈尊の教法を学んで、仏弟子となって師匠についてからこの方、僧衣を墨に染めたので、甲冑をよろい、弓箭を持つことは如何かと思うと、ご一緒に旅することは出来ません。また頭殿の御菩提を誰が弔い奉るのでしょう。また一門の人々の祈りを仕ります。一ヶ月ほどもご一緒にいる事が出来ず、離れてしまうのは悲しいです。兵衛佐殿は伊豆の北条にいらっしゃっても、警護の者どもが厳しく守護していると言うので、文も出せません。近いところにいるのを良いことにして、音信もありません。あなたもこの度、お会いすることが出来なかったら、文を書き置いて下さい。その様に事情をお伝えします」と阿濃禅師(第一では悪禅師)はいった。

文を書き留め、その日は伊豆の国府(三島)に着いた。夜もすがら祈念されたのは「南無三島大明神、走湯権現(そうとうごんげん)、吉祥駒形、願わくは義経を三十万騎の大将軍として下さい。そうでなければ、この山から西へ越えさせないで下さい」と精魂を尽くし、祈誓した。十六歳の若者としては恐ろしい程だ。

足柄の宿を過ぎて、武蔵野の堀兼の井をよそに見て、(伊勢物語の)業平が眺めた隅田川の都鳥を思い、下野国庄高野と云うところに着いた。日数が増えるにつれて、都は遠く、東は近くなるけれど、その夜は都のことを思い出された。宿の主を招いて、

「ここはどこの国だ」と問うと

「下野国」と答えた。

「ここは郡か庄か」

「下野の庄」と云う。

「この庄の領主は誰なのか」

「少納言信西と言う人の母方の叔父、陵介(みささぎのすけ)と言う人の嫡子、陵の兵衛」といった。

④義経陵が館焼き給う事

急に思い出したのは、義経が九歳の時、鞍馬に居て東光坊の膝の上に寝ていたとき

急に思い出したのは、義経が九歳の時、鞍馬に居て東光坊の膝の上に寝ていたとき「何という幼い人の御目の色よ。どういう人の公達でいらっしゃるのか」と云うと

「この方こそ左馬頭の公達」と答える。

「何と、後になって平家に取っては大変なことになります。この人を助けて、日本に住まわせることは、獅子虎を千里の野に放つようなもの。成人されたらきっと謀反を起こすでしょう。覚えておいて下さい。もしも事があったとき、お尋ねなさい。下野国の下河辺というところです」と言った。はるばる奥州へ下るより、陵の元へ行けばと考え、吉次に「下野の室八島で待て。義経は人を訪ね、間もなく追いつく」と、陵の元へと行った。吉次は同意できず、先だって行きます、と奥州へ向かった。

御曹子は陵の館を訪ねて見ると、いまの世で、いかにも栄えていると思えるように、門には鞍を置いた馬が数多くつないである。覗いてみると番所のような侍の控え所が有り、年を取った指揮官らしき物から若い侍まで五十人ほどが並んでいた。御曹子は人を呼んで

「中に伝えてくれませんか」という。

「どこから来た」

「京の方で前もってお目にかかった者です」と云った。

主人にこの事を伝えると

「どういうお方か」

「立派な人です」

「それならここへ来るように伝えろ」と中へ入れた。

陵「あなたはどういう人で、なぜ私に会いに来たのか」と問うた。

義経「幼少の時にお目にかかっています。お見忘れされたか。鞍馬の東光坊のもとで、何かあったら訪ねろと云ったので、万事頼りにして下って来ました」と云った。陵はこの言葉を聞いて

「そんなことはありません。成人した子供は皆、京へ上り、小松殿(平重盛)の手の内にいます。我々が源氏に味方すれば、二人の子供は空しくなるでしょう」と、考え込んで、しばらくして口にしたのは

「承りました。お考えのようにしましょう。承知は致しましたが、平治の乱の時、既に兄弟は誅せられるべきところを、七条朱雀のかた(常盤御前)に清盛が近づき、その成り行きで命を助けられたのです。年配者も若者もいつ死ぬか解らないので、決まったことではありませんが、清盛が死去して後、思し召しの通りになったのです」と云うと、御曹子はそれを聞いて、何と奴は日本一の馬鹿者だ。何とかしようとは思ったが、出来ないでその日は暮れた。

力になってくれない者に執着を持つことはないと、その夜半に陵の館に火を点け、残らず焼き尽くし、かき消すようにいなくなった。そして行ったのは、下野・横山の原、室の八島、白河、関山に人を配置されては叶わないと考え、隅田川(利根川)の辺りを馬に任せて歩ませていくと、馬の足は速く、二日で通るところを一日で、上野国板鼻と云うところに着いた。

⑤伊勢三郎義経の臣下にはじめて成る事

日も既に暮れ方となった。賎の庵(しずのいおり)は軒を並べて在るが、一夜を明かすべき所はなかった。奥まったところに四阿が一つあった。風情のあるすみかとおぼしく、竹を間隔を開けて結んだ垣根に槇の板戸を立ててあった。池を掘り、汀に群れる鳥を見るにつけても、情を込めて見ると、庭の縁よくよく見て、庭に入り、縁の際に寄り添って「どなたかいらっしゃいますか」と呼びかけると十二、三程の下女が出てきて「どなたでしょう」と云う。

日も既に暮れ方となった。賎の庵(しずのいおり)は軒を並べて在るが、一夜を明かすべき所はなかった。奥まったところに四阿が一つあった。風情のあるすみかとおぼしく、竹を間隔を開けて結んだ垣根に槇の板戸を立ててあった。池を掘り、汀に群れる鳥を見るにつけても、情を込めて見ると、庭の縁よくよく見て、庭に入り、縁の際に寄り添って「どなたかいらっしゃいますか」と呼びかけると十二、三程の下女が出てきて「どなたでしょう」と云う。「この家にはお前より他に大人は居ないか。居たら出てきて欲しい。言う事がある」と返すと主人にこの様子を伝えた。しばらくして年の頃十八、九程のかわいい女の子が、障子の陰から「どういうことでしょう」と云う。

「京の者ですが、この国の多胡と云うところへ人を訪ねて行くところですが、この辺は不案内なのです。日はもう暮れてしまいました。一夜の宿を貸して貰えませんか」というと女が言うには、

「たやすいことでございますが、主が外出していて、今夜の夜更けにならないと戻りません。普通の人と違って人情がない人です。(お泊まりになっていたたら)どんなことをするか解りません。それこそ御ためにはよろしくないと思います。どうすべきでしょうか。他の方もお入り下さい」と答えた。

殿がお帰りになって、不都合な事があるなら、その時は虎伏す野辺へでも出て行きましょう」と云うと、女は思い迷うようだった。

御曹子「今宵一夜を過ごさせて下さい。私がどんな人物か、色をも香をも知る人ぞ知る(解る人には、解ってもらえる)」と、垣根の中へすっと入ってしまった。女はどうしようもなく、中に入って年配の人に「どうしましょうか」と云うと「一つの川の流れを汲むのも、皆、これは多少の契りです。何も思い悩むことはありません。お泊めする部屋は、縁の外れ(遠侍)ではいけません。二間どころ(柱と柱の間が二つある部屋)にお入れしなさい」と、招き入れ、菓子などを出し、酒も勧めたけれど、それは遠慮した。女が言う。

「この家の主は世間に知られた意地の悪い人物です。気をつけて、気をつけて、見つからないようにして下さい。灯りを消し、障子を閉めてお休み下さい。鶏が時を告げたら、すぐに出発して下さい」と云う。

「承った」と義経。どんな男が居るのでこれほど怖がるのだろう。自分はその男を超えるような、陵の家に火を懸け、散々に焼き払って、ここまで来たのだぞ。まして女が情けを掛けて泊めたのに、男が来て、憎々しいことを云えば、この太刀はに物を言わせる。これこそ、その太刀だと言って太刀を半ば抜き、膝の下に敷き、直垂の袖を顔に掛けて、空寝して待った。閉めて下さい、と云われた障子は広く開け、消して下さいといわれた灯火は、掻き立てて光を強くし、夜が更けるのに従って、今か今かと待った。

子の刻(深夜零時)辺りになると、主の男は帰ってきて、槇(杉)の板戸を押し開き、庭へ入ってくるのを見ると、年二十四、五程で、葦の落ち葉の模様を付けた浅黄の直垂、萌黄縅の腹巻きに太刀を佩いて、小型の長刀を杖に突き、同じような若党四、五人が、猪の目形のくりぬきのある鉞(まさかり)、焼刃の薙鎌、長刀、乳切木(短めの棒)、材棒(鉄の入った棒)を手に手に持って、今戦ってきたような勢いだ。さながら四天王のような雰囲気で現れた。女の身では怖じ気づくのももっともだと思った。

子の刻(深夜零時)辺りになると、主の男は帰ってきて、槇(杉)の板戸を押し開き、庭へ入ってくるのを見ると、年二十四、五程で、葦の落ち葉の模様を付けた浅黄の直垂、萌黄縅の腹巻きに太刀を佩いて、小型の長刀を杖に突き、同じような若党四、五人が、猪の目形のくりぬきのある鉞(まさかり)、焼刃の薙鎌、長刀、乳切木(短めの棒)、材棒(鉄の入った棒)を手に手に持って、今戦ってきたような勢いだ。さながら四天王のような雰囲気で現れた。女の身では怖じ気づくのももっともだと思った。なるほど、奴は勇猛な者だと見た。その男は二間に人が居るとみて、沓脱ぎに駆け上がった。(義経は)大きく目を見開き、太刀を持ち直し、「ここへ」と云う。男は怪しからん人だと思い返事もしなかった。障子を開け足早に中へ入った。いかにも女に会って憎いことを云いそうだと思い、壁に耳を当てて聞いていると「やあ、御前、御前」と寝ているのを起こすと、暫くは音もしなかった。

しばらくして寝覚めたようで「どうしました」と云う。

「二間に寝ている人は誰」という。

「私も知らない人です」と答える。しかし、

「向こうも知らず、こちらも知らない人を、男の留守している家に誰の計らいで泊めたのだ」といかにも意地悪そうに云う。ああ、思った通りの事になってきたと、聞いていると女が言うには

「向こうも知らず、私も知らない人ですが、『日は暮れてしまい、行く先は遠い』と困っておられたのですが、主が居ない家に泊めては、どういうことを言われるか解らないので『お泊め出来ません』と云ったのですが、『私がどんな人間か、解る人は解ってくれるでしょう』と仰せられる言葉に恥じて、今宵の宿を承知したのです。どんなことがあっても今夜だけは、お許し下さい」と女。男は

「いやいや、あなたを滋賀の都のフクロウのように醜くく、心は東国の奥地に住む者のように人情を解さないと思っているのに『色をも香も知る人ぞ知る(解る人は解ります)』と云う言葉の意味をわきまえて、宿を貸した心はは優しい。何事があっても、我慢しよう。今宵一夜は明けさせてやれ」と云った。

御曹子はしかるべき仏神のお恵みでしょう。憎いい事でも言ったら、由々しき事になるかも知れないと考えていたのに、主が言うには

「何様であろうと、この殿はただ者ではない。短くて三日、長ければ七日の間に、何事かに遭った人だと思う。我も人も世を憚る者が、災難や重大なことに遭うのはいつものことだ。お酒を持ってきなさい」とさまざまな食べ物を調え、使用人に徳利を持たせ、女を先に歩かせて二間へ行き、お酒を勧めたけれど、御曹子はえて飲まなかった。

主が言うには「お酒をお飲み下さい。いかにも用心されているように思います。姿こそ身分の低い者ですが、私が承知したので、お泊まり下さい。誰か、人は居ないか」と呼ぶと、四天王のような男が四、五人出てくる。

「お客人をお泊めする。ご用心のために詠んだと心得ろ。今夜は寝られる。寝所の番をしなさい」というと「承りました」と云って、引目の音(音を出す矢)、弓の弦を張ったりして、夜番をした。自分も座敷の板戸を上げて、燈火を二カ所に立て、腹巻きを脱いで側に置き、弓を押し張り、矢束をほどいて広げ、太刀を膝の下に置き、辺りに犬の吠え声、風が梢を鳴らす音にも「だれか、あれを斬れ」と言いつける。その夜は寝ずに明かした。御曹子は何と彼らは神妙な者達だと思った。

夜が明けたので出発しようとしたところ、さまざまな言葉、身振りなどで止められた。ほんの仮の宿と思っていたが、ここに二、三日留まった。主の男が言うには「そもそも都では、どういうご身分でいらしたのですか。我らのことはは知る人も居ないので、万一のことがあった時には訪ねて来て下さい。もう一両日御逗留し願います」という。

夜が明けたので出発しようとしたところ、さまざまな言葉、身振りなどで止められた。ほんの仮の宿と思っていたが、ここに二、三日留まった。主の男が言うには「そもそも都では、どういうご身分でいらしたのですか。我らのことはは知る人も居ないので、万一のことがあった時には訪ねて来て下さい。もう一両日御逗留し願います」という。「東山道を行かれるなら、碓氷の峠、足柄まで送らせます」ともいうが、都に居るわけでも無し、訪ねて来なさいと云われても意味はない。

この男を見るところ、二心などはまさかないだろう。自分の事を知らせようと思い

「私は奥州の方へ下る者だ。平治の乱で滅びた下野の左馬頭の末子、牛若といって、鞍馬で学問をしていたが、今成人して左馬九郎義経と云う。奥州の秀衡を頼って下っている。今日から自然そのまま知人となりなさい」と言うのを聞き終えずに、つと御前に参って、袂に取り付き、ハラハラと泣き、

「ああ、いたわしい。お聞きしなければどうして知ることが出来ましょう。我々のためには、重代の君でいらっしゃるのです。このように申し上げると、何者だと思われるでしょう。親は伊勢国二見の者で、伊勢のかんらひ義蓮、と申します。大神宮の神主ですが、清水寺へ詣でし下向した、九条の上人と云う、貴人の行列に会って、車から降りない無礼をしたかどで咎められ、上野国・なりしま、と云う土地にに流され、年月を送りました。故郷を忘れようと妻子をもうけ、懐妊して七月になりましたが、かんらひ、は終に御赦免もなくここで亡くなりました。

その後、子供は生まれましたが、母は胎内に宿りながら、父に別れて、果報もない者だと捨てておいたのを、母方の伯父が不憫に思い、取り上げて育て、成人して十三となった時に元服せよと云ったのです。それに対して『私の父はどういう人ですか』と聞くと、母は涙に咽び、はっきりした返事はなく

『お前の父は伊勢国二見の浦の者とか。遠国の人だったが、伊勢のかんらひ義連と云っていた。左馬頭殿に可愛がられたが、意外の罪でこの国に来て、お前を身籠もって、七月たったときに終に亡くなったのです』と云いました。

父は伊勢のかんらひ、と云うので、私は伊勢の三郎と申します。父が義連(よしつら)と名乗ったので、私は義盛と云います。この頃は平家の世になり、源氏は皆、滅び果てて、たまたま残り止まっていても、押し込められ、散りじりになってしまったと聞いているので、便りもなく、まして尋ねてくる人もないのです。心でものを思うだけでしたが、今、君を見、お目にかかることは、三世(過去、現在、未来)の縁と云いながら、八幡大菩薩の御引き合わせと承知しております」と、来し方、行く末の物語りを互いに言い合った。ただほんのかりそめの縁のように見えるが、出会って初めて、二つ心なく奥州へお供し、治承四年源平の乱のような戦があれば、御身に添う影のように、鎌倉殿と御仲不快になられた時には、奥州にお供して、名を後の世に上げた伊勢三郎義盛とは、その時の宿の主だった。

義盛は中に入り女房に向かい「どういう人かと思っていたが、私に取っては先祖代々の御主であった。そこでお供して奥州へ下る。お前はここで明年の春の頃まで待っていなさい。もしその頃になっても私が戻ってこなかったら、誰かと再婚しなさい。再婚しても義盛の事を忘れるなよ」と云ったので、女は泣くより他なかった。

「かりそめの旅に出るのでさえ、一緒に居た様々な事を振り返ると恋しいのに、嫌いにもならないのに別れては、その面影を何時の世で忘れることが出来るのでしょうか」と嘆くが、甲斐はなかった。剛の者の癖で、一筋に思い切って、間もなくお供して下っていった。下野の室の八幡を遠く見て、宇都宮の大明神を伏し拝み、行方の原にさしかかり、(藤原)実方の中将の、『安達の野辺の白真弓、押張素引し肩に懸け、慣れぬ程は何おそれん、慣れての後はおそるぞ悔しき』、と詠んだ。その安達の野辺を見て過ぎ、浅香の沼の菖蒲草、影さえ身赦浅香山、待つゝ慣れにし忍ぶの里の摺り衣、などと云う名所名所を見て、伊達の郡阿津賀志の中山越えて、未だ曙の事なのに、道を行き通る人がいるのを聞いて、急ぎ追いついてものを尋ねようと思った。

この山は当国の名山であるから、などと先を急ぎ追いついてみれば、先に発っていた吉次だった。商人の習慣で、あちこちに立ち寄って日を過していたので、九日先に出発したのだが、今追いついてしまった。吉次は御曹子を見つけて、とても嬉しく思った。御曹子も吉次に会って嬉しそうだった。

「陵の方はどうでした」と吉次。

「頼んでも良い返事をしなかった.そこで家に火を懸けて散々に焼き払い、ここまで来たのだ」と御曹子。これを聞いた吉次は今更に、恐ろしく思ったのだった。

「お供の人はどういう人ですか」と吉次。

「上野の足柄のものだよ」

「今はお供の人は要らないでしょう。君が(平泉に)お着きになった後に、尋ねて下って来れば良いでしょう。残された妻女が嘆くのはいたわしく思いますよ。必要になったときにお供されなさい」と吉次が言って、ついてくるのをようやく止め、伊勢三郎を上野に帰らせた。それから治承四年に再会するまで久しかった。

こうして夜を日に継いで下り、武隈の松、阿武隈という名所々々を過ぎて宮城野の原、躑躅の岡を眺めて、千賀の塩竃(神社)へ詣でした。あたり松、籬の島を見て、見仏上人の旧跡、松島を拝み紫の大明神の御前で祈誓申し、姉歯の松を見て、栗原に着いた。吉次は栗原の別当の坊に御曹子をお泊めして、自分は平泉へと急いだ。

⑥義経秀衡にはじめて対面の事

吉次は急いで秀衡に御曹子が訪ねてくることを伝えると、折から風邪で伏していた秀衡は、嫡子の本吉(もとよし)の冠者泰衡、二男和泉の冠者もと衡(高衡?)を呼び

吉次は急いで秀衡に御曹子が訪ねてくることを伝えると、折から風邪で伏していた秀衡は、嫡子の本吉(もとよし)の冠者泰衡、二男和泉の冠者もと衡(高衡?)を呼び「そう言えば、以前、白い鳩が飛来して秀衡の家の上を飛ぶのを夢に見た。何か源氏の音信を承る前兆かと思っていたが、頭殿の公達がお下りされるとは嬉しい事だ。助け起こせ」と、肩につかまり、烏帽子を被り、直垂をつけてうち掛けて威儀を正した。

「この殿は幼くておいででも、狂言綺語の戯れ、ひとが身につけるべき仁義礼智信も正しくご存じでしょう。この所の病気で、家の中も見苦しいだろう。庭の草を払わせよ。すけ衡、もと衡はすぐにお迎えに出なさい。大げさでないようにして出向け」と言った。

二人は畏まって聞き、その勢三百五十余騎で栗原寺へと駆けつけた。御曹子にお目にかかる。御曹子とお迎えの二人が戻るとき、栗原の大衆五十人が送ってきた。秀衡が言うには

「これまではるばるおいで下さったことは、返す返す恐れ入ります。陸奥、出羽両国を手にしたと云っても、思うように振る舞えませんが、いまは憚る物はありません」と、泰衡を呼びて言うには、

「両国大名、三百六十人を選んで、日々、歓迎し、君を守護させなさい。私からの御引き出物には十八万騎持っているところを、十万騎を二人の子供にやろう。残る八万騎を君に奉る。君の御事はさておき、吉次がお供しなければ、どうして下って来られよう。秀衡の立場、考えのわかる者は吉次に引き出物せよ」と云った。

嫡子泰衡は鹿などの白皮百枚、鷲の羽百尻(羽を数える際、尻と言った)、良い馬三頭に銀張りの鞍を置いて吉次に与えた。二男もとひら、もこれに劣らず引き出物を贈った。そのほか家の子郎党、それぞれが奮発した。秀衡はこれを見て

嫡子泰衡は鹿などの白皮百枚、鷲の羽百尻(羽を数える際、尻と言った)、良い馬三頭に銀張りの鞍を置いて吉次に与えた。二男もとひら、もこれに劣らず引き出物を贈った。そのほか家の子郎党、それぞれが奮発した。秀衡はこれを見て「鹿の皮も鷲の尾も、今はまさか不足はあるまい。御身の好む物ならば」と言って、貝を擦り込んだ豪華な唐櫃の蓋に砂金を一蓋入れて贈った。吉次はこの君にお供して、方々で命も危ない目に遭い、助かっているばかりか、さらにこのおうに沢山の贈り物を手にする事になったのは、毘沙門天の御利益と思った。

こうして吉次は商売をしなくても、元手は十分に儲けた。不足はないと、京へ急いで上った。こうしてこの年も暮れ、義経は御年十七になった。年月は過ぎたが、秀衡は何も言わなかった。御曹子も「どうすべきだ」とは仰せられなかった。都に居るのなら、学問をし、見たいものを観られるのだが、ここではそう言うことも出来ないので、都へ上ろうと思った。泰衡に言っても止められるだろう。知らせずに行こうかとお考えになった。ちょっとした外出のようにして、京へ上ろうと、伊勢三郎のところに行き、しばらく休んで、東山道に入り、木曽の冠者のところに行った。

謀反を起こすことを話し合い、都へ上り、都の片隅の山科に知り合いが居るので、そこに行って、京の様子を窺っていた。

⑦義経鬼一法眼が所へ御出の事

ここに代々の御門のお宝、大切に秘蔵されている十六巻の書物がある。異朝にも我が朝にも伝えた人は、一人として愚かなことではない。異朝には太公望がこれを読み、八尺の壁に上り、天に上る徳を得たという。帳良は一巻の書と名付け、これを読んで三尺の竹に上って、虚空を飛翔するようになった。樊噲(はんかい=漢の勇将)はこれを伝えて甲冑(かっちゅう)をよろい、弓箭を取って敵に向かって怒って射るとると、兜の鉢を射貫く。

ここに代々の御門のお宝、大切に秘蔵されている十六巻の書物がある。異朝にも我が朝にも伝えた人は、一人として愚かなことではない。異朝には太公望がこれを読み、八尺の壁に上り、天に上る徳を得たという。帳良は一巻の書と名付け、これを読んで三尺の竹に上って、虚空を飛翔するようになった。樊噲(はんかい=漢の勇将)はこれを伝えて甲冑(かっちゅう)をよろい、弓箭を取って敵に向かって怒って射るとると、兜の鉢を射貫く。本朝の武士には坂の上田村麻呂がこれを読み伝えて、悪事王高丸を成敗し、藤原利仁はこれを読んで奥州の赤頭の四郎将軍を破った。それから後は絶えて久しいが、下野の住人相馬の小次郎将門がこれを読み伝え、我が身を中心とした性達者な武者になり、朝敵となって滅びた。天命に背くものはややもするとその力を保つものは少ない。当国の住人で将門を討った俵藤太秀郷は、勅選を戴いて将門追討のために東国へと下った。

相馬の小次郎将門は防ぎ戦ったが、四年で御方は滅んだ。最後の時に威力発揮するよう六韜を学んだ事を示すように、一張りの弓に八本の矢をつがえて一度に放つと、八人の敵を射た。それから後はまた、絶えて久しく読む人もなかった。ただ無用に帝の宝蔵に籠め置かれていたのを、その頃一条堀河に陰陽師法師の鬼一法眼という文武二道に達者な者がいた。関白摂政の祈祷などをしていたが、この文書を賜り、秘蔵して持っていた。

御曹子はこれを聞いて、山城を出て判官の屋敷前にたたずんでみると、京の中だというのに、あらゆる所をしたたかにこしらえ、四方に堀を巡らせ、水を湛え、八つの櫓を建てていた。夕方は申の刻(午後四時)、酉の時(午後六時)になれば橋を外し、朝は巳午の時(正午)まで門を開かなかった。人の言うことを聞かない大威張りの男だった。御曹子が覗いてみると、侍所の縁の際に十七、八程の童一人がたたずんでいた。

扇を差し上げて招くと「何事ですか」と言う。

「お前はここの者か」

「そうです」

「法眼はここにいるのか」

「ここに居ます」

「それならお前に頼むことがある。法眼に伝えて欲しいのは、門に見知らぬ冠者がいて、話しをしたいといっているとすぐに伝えて戻ってこい」

御曹子がこういったのに、童は答えた。

「法眼が奢り高ぶっているのは世の中の常識を超えています。それなりの人達がいらっしゃったときも、子供を代わりに出して、自分は対面しないようなすね者です。ましてあなた方のような人が訪ねて来たのを喜んで対面することなどあり得ません」

これに対して御曹子は

「此奴は不思議な物言いをする。主が言う前に人の返事をするとはどういうことだ。入って行ってこの様子を知らせろ」と言った。

「この様子を伝えたとて、それを聞き届けるとも思えませんが、伝えてみましょう」と言って中へ入り、主人の前に跪いて

「呆れた事ですが、門に年の頃十七、八かと見える若者が一人立っています。彼が『法眼は居られるか』と聞くので『おいでです』と云いますと、ご対面したいと言うのです」と話した。法眼は

「法眼を洛中で見下げ、その様に言うような人は知らない。人の使いか、己の言葉か良く聞き直せ」と言った。童は

「この人の様子を見るに、主人など持つ人ではないようです。また、郎党などかと見ると、折節(烏帽子)に直垂を召して居ますが、兒子かと思いました。鉄奬黒に眉を描いていますが、質の良い腹巻き(軽鎧)に黄金造りの太刀を佩いています。この人はもしかして、源氏の大将軍なのかも知れません。このほど、源氏が世を乱すなどと聞いていますが、法眼は世間を無視しているお方なので、一方の大将軍とも頼むために訪れたのでしょうか。ご対面される時も、世間を憚る者などなどと仰って、持っている太刀の背で一打ちされないようご用心下さい」と言った。

法眼はこれを聞いて「けなげな者なら、出て行って対面しよう」と立ち上がった。絹の直垂に緋縅の腹巻きを着て、わら草履を履き、頭巾を耳の際まで引き被り、大手矛を杖に突き、縁を音高く踏みならして、一息つき

法眼はこれを聞いて「けなげな者なら、出て行って対面しよう」と立ち上がった。絹の直垂に緋縅の腹巻きを着て、わら草履を履き、頭巾を耳の際まで引き被り、大手矛を杖に突き、縁を音高く踏みならして、一息つき「そもそも法眼と話しがしたいと云う人は、侍か、身分の低い凡下か」と云った。

御曹子は縁の端からするりと出て「私が話しをしたいのだ」と縁の上に飛び上がった。

法眼はこれを見て、縁より下で畏まるはずなのに、思いの外に法眼と膝を接していたのに驚いた。

「あなたが法眼と話しをしたいという人か」

「そうです」

「何事を言おうとしているのだ。弓一張り、矢を一筋などご所望か」

「やあ、御坊、そんなことを考えてここまで来るものか。御坊が異朝の書を持っているのは本当か。将門が伝えた六韜兵法と云う文(戦術の巻物)、殿上から賜って秘蔵して持っているとな。その文は個人が持つものではないぞ。御坊が持っていても、読んで学ばなければ、教え、伝えるものはないだろう。一つ、あれこれ言わずにその文を見せてくれ。一日の内に読んで、あなたにも教えて返そう」というと、法眼が歯ぎしりをして云うには

「洛中にこれほどの狼藉者を誰の計らいで門の中に入れたのだ」と。

御曹子が思ったのは

「憎い奴だな。望みを掛けた六韜を見せないという。その上、荒い言葉を遣うのも不思議だ。何の用のために太刀を佩いているかだ。しゃっ斬ってくれよう」と思ったが、よしよし、一字も読まなくても、法眼は師で、義経は弟子だ。それに背いたら、堅牢地神の恐れもある。法眼を助けてこそ六韜兵法の在りかもも解ろうと考えて、法眼の命をを助けているのだが、法眼はまるで継いだ首のように見えた。

御曹子はそのまま、人知れず法眼の元で明かし暮らした。出ては行くが法眼のもとで食事を取らないが、やせ衰えもせず、日によって美しい衣替えなどをしていた。どこへ行っているのやら、と人々は怪しんだ。夜は四条の聖のもとに行っていた。

こうしている法眼の屋敷には幸壽前と云う女がいた。身分は低いが、情のある者だった。いつも訪れているので、自然に知る人になるにつれて、御曹子は話しをしている時にさりげなく「そもそも法眼は(義経のことを)何という」と聞くと「なんとも言いません」との返事。「そうはいっても」と、さらに問うと「過ぎし日は『居るなら居るで放っておけ。居ないなら居ないとして放っておけ。皆の者は話しをするな』との仰せでした」と言う。

「義経に気を許さないのだな。本当の所、法眼には何人子供が居る」と問うと

「男子二人、女子三人」

「男二人は家に居るのか」

「はや、と云うところに印地の大将(あぶれ者の親玉)をしています」

「三人の女子はどこに居るのだ」

「ところどころで幸せに暮らしていて、皆、上﨟婿(公卿の身分の婿)を取って住んでいます」

「婿は誰だ」

「嫡女は平宰相信業卿の方、一人は鳥飼中将のもと」というと

「法眼の身で公卿の婿を取るのは過分だ。法眼は世の常識を超えて、馬鹿なことをするのだから、人々に面をうたれるような目に遭ったとき、上﨟婿(公卿の婿)が味方をして家の恥をそそごうとはまさか思わないだろう。それよりも我々がこのようにあるのを婿に取ったなら、舅の恥をそそげるものを。舅に言え」と言うと、幸壽はこの事を承って

「私のような女であってもその様に言ったなら、首を斬るような人です」と云うと御曹子は

「このように知人になるのも、前世からの因縁です。身分を隠しても意味はない。人には言うなよ。私は左馬頭の子、源九郎という者だ。六韜兵法というものを読む望みがあるので、法眼は気に入らないけれど、こうしているのだ。その文のあるところが解れば知らせてくれ」と伝えた。

「どうして知りましょうか。それは法眼が一通りではなく大事にしている宝だと聞いています」

「さて、どうしようか」と言う。

「それならば手紙をお書きなさいませ。法眼が一通りでなく可愛がっている未だ結婚していない娘を説いて、御返事を取って参りましょう」という。

「女性の習性として、男が近づけば、きっとこの文をご覧になるでしょう」という。身分の低いものではあるが、このように情けあるものもいるのかと、文を書いて渡した。

女は自分の主人の所へ行き、いろいろと話して納得させ、御返事を取って来させた。御曹子はそれから法眼の方には文を出さず、(姫君の部屋に)引きこもっていた。法眼が言うには「このように心地のいいことはない.目にも見えず、音にも聞こえない人は、どこかへ行き失せれば良いと思っていたところ、いなくなったのは嬉しい事だ」と語った。

御曹子は「人の目から逃れることほど、心苦しいものはない。何時までもこうしていなければならないとすれば、法眼に、ここにいることを知らせよう」と言った。姫君は御袂にすがり悲しんだけれど「私は六韜を読みたいのだ。それならば、六韜を見せて下さい」と言うと、明日には知られて、父に殺される事になるだろうと思いながらも、幸壽を連れて父が秘蔵している宝蔵に入り、幾つもの巻物の中に、鉄の板が張られた唐櫃に入った六韜兵法一巻の書を取り出して御曹子に差し出した。

御曹子は喜び、、引き広げてご覧になり、昼は終日書き写した。夜は夜もすがらこれを反復し、七月上旬の頃からは読み始めて十一月十日頃になると、十六巻を一字も残さず覚えてしまった。その後は、ここにいる、いや、あちらにいる、などと居場所を教えずに過ごしていたが、法眼ももはや心得て「いずれにしても、あの男は姫の所にいるぞ」と怒った。

ある人が言うには、姫の所にいる人は、左馬頭の公達と承っております、と法眼に伝えると、これを聞いて、世間を憚っている源氏が入り込んでいる事が、六波羅(平家の本拠)へ知られなければ良かろう。今の世では子供だが、来世では敵となるのだ。切って捨てようと思うけれど、子供を殺すのは五逆罪(仏教の重罪)を逃れられない。勢の異なる他人ならば、これを斬って、平家に見参し、勲功に預かれようと狙っては見たが、自分は修行の身なので、殺人などは出来ない。そこで、心の強い者がいたら、斬らせたいと思った。

その頃、北白河に飛び抜けた剛の者がいた。法眼の妹婿だった。しかも弟子だった。名前を湛海(たんかい)坊と云った。彼の所へ使いを出して呼ぶと、間もなく湛海がやって来た。四間(柱が四本ある部屋)へ入れて、さまざまなもてなしをして話したのは「

あなたを呼んだのは他でもない、去る春の頃から法眼の元へ何か訳のありそうな冠者が一人来ている。左馬頭の君達などと言っている。助けておくのは拙かろう。あなたの他に頼むべき人もない。夕方、五条の天神へ参り、この人をたぶらかし、首を斬って見せてくれ。そうすれば、五、六年も望んでいた六韜兵法をあなたに上げましょう」という。

「その事、承った。善悪は向かい合って見極めますが、そもそもどういう人なのですか」

「未だ年も行かぬ若者です。十七、八程と思います。良い腹巻き、黄金造りの太刀の思いも寄らない立派なものを持っています。気を許してはなりません」

湛海がこれを聞いて言うには

「どうして、それほどの男が、分に過ぎた太刀を佩いていたとて、どうと言う事はない。一太刀で十分だろう。大袈裟だ」と呟いて、法眼の所を去っていった。法眼は、騙すことが出来たと、とても嬉しそうで、日頃は声も掛けない御曹子に、会って話しをしよう、と申し入れた。御曹子の方は出て行くと何かある、と考えたが呼ばれて行かないのは、臆した事になると思い「間もなくj参ります」と、使いを返した。

使いの者からこの返事を聞き、いかにも心地よさそうに、日頃の見参所へ入り、尊いように見えるよう染めてない絹の衣に袈裟を掛けて、机に法華経の一部を置いて一の巻の紐を解き、妙法蓮華経と読み上げているところへ、御曹子が憚ることなくつっと入ると、法眼は片膝を立てて「これへ、これへ」と云った。法眼と向かい合って座った。法眼が言うには

「去る、春の頃から御入りされていると見ているが、どんな宿無し人がやって来ているのかと思い巡らせていたら、左馬頭殿の君達であられた事はかたじけないことです。この僧ほど卑しい身分の者などを、親子の契りの由、聞いて居ります。本当とは思えないことではありますが、本当に京に居られるならば、(女のことは)万事お頼みいたします。そこで、湛海という者が居りますが、あれこれと法眼を仇としています。哀れ亡き者にしていただきたい。今宵五条の天神にお参りするので、君もお参り願って、奴を斬って首を取っていただければ、今生の面目が立ち、言う事はありません」と言った。

人の心は計りがたいと思っていたけれど「それでは、承りました。あなたが叶わないとしても、出掛けて行って見て下さい。どれほどの事がありましょうか。奴も石合戦などを習っているでしょう。義経は先に天神へ行き、参拝の帰り道に奴の首を斬って参ることは、風が塵を吹き払うようでしょう」と言葉を放った。法眼はどう義経が支度をしようと、先に人を行かせ、待たせておけばとおこがましくも思った。

「そう言うことならば、早速帰り、天神へ行きましょう」と義経は、天神へ向かうつもりだったが、法眼の娘に心を引かれていたので、娘の所へ立ち寄った。

「これから天神へいく」と云うと「それはどういうわけですか」と娘が聞く。

「法眼が『湛海を斬れ』と云うことなので出向くのだ」と云うと、聞き終わるまでもなくさめざめと泣いて

「悲しいことです.父の心を知っているので、人の最後も今を限りです。これを知らそうとすれば、父に不孝の子です。知らせないと思えば、契り合った言葉が、皆偽りになり果て、夫妻の恨みは後の世まで残るでしょう。つくづくと思うに、親子は一世、夫は二世の契りなり。夫に別れて少しの間でも生きていられるなら、憂い事も辛いことも忍ばれるでしょうが、とてもそうはいきません。親の命を思い捨て、このようですとお知らせする。ただ、ここからどこへでもください。昨日昼頃湛海を呼んで読んで、酒を勧めていたとき、怪しい言葉がありました。『頑丈な者だぞ』と云っていました。湛海は『一刀で斬るには及ぶまい』と云ったのは、思えばあなたの事。こう言うと、女の心の中をかえっていろいろと想像し、疑われるでしょうが『賢臣二君につかえず、貞女は二夫にまみえず』と言いますから、お知らせします」と、袖を顔に押し当てて、忍ぶことも出来ず声を挙げて泣き崩れた。御曹子は

はこれを聞いて

「心を許し、相手の企みを考えず、思わず知らずにいたら、不覚も取ろう。知っていれば、奴には斬られない。すぐに行こう」と出て行った。

頃は十二月二十七日の夜更け。御装束はしろ小袖一重、藍摺を引き重ね、生糸で織った緻密な織物、緻密に織られた大口袴に唐織物の直垂を着込み、太刀を脇に挟み、暇を告げて出て行くと、姫君はこれを限りの別れとなるかも知れないと悲しんだ。玄関に絹を被ってひれ伏していた。御曹子は天神に跪き、祈念したのは「南無大慈悲大悲の天神、利生の霊地、即ち機縁の福を蒙り、礼拝の輩は千万の所願成就す。ここに社壇ましますと、名付けて天神と号し奉る。願わくは湛海を義経に相違なく手に掛けさせ賜へ」と祈念し、御前を発って南へ向かい、四、五段(一段は六間)ほど歩くと、大木が一本ある。その下は仄暗く、五、六人ほどが隠れられる所をご見て、ああ、良いところだ、ここで待って斬ってくれようと思い、太刀を抜いて待っているところへ湛海が出てきた。

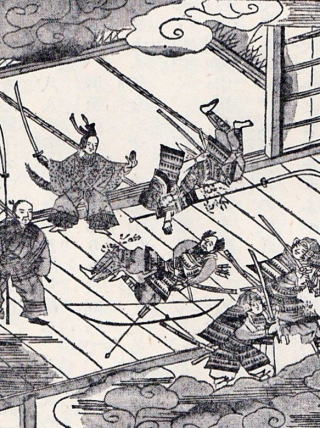

屈強の者五、六人に腹巻き着せて、前後に歩ませ、湛海自身は印地(石合戦から暴れ者、伊達者)の大将のようで、他の人とは違った出で立ちだ。褐(かちん)の直垂に節縄目の腹巻き、赤銅造りの太刀を佩いて、一尺三寸ある刀に、錦革のなめしで鞘を包んで腰に差し、大長刀の鞘を外し、杖に突き、法師なのにいつも頭を剃らないので、散切り頭に頭巾を被った、その姿は鬼のように見えた。

身体を低くしこごんでで見ると、首の周りにかかった物もなく、いかにも斬り良さそうだ。どうやって切り落とそうかと待っているのも知らず、御曹子の立っている方へ向かって「大慈大悲の天神、願わくは世に知られた男、湛海の手に掛けさせ賜え」と祈誓していた。御曹子はこれを見て、如何なる剛の者も、ただ今、死のうとしていることは知らない。すぐに斬ろうかと思ったが、暫くは、自分が頼りにする天神を大慈大悲と祈念するのは、義経の嬉しい所だった。 彼らは参道にいる。未だ礼拝も終わらないのに、斬って社壇を血で汚すのは、神の怒りに触れかねない。帰り道で、と考えて、目の前の敵を通し、下向を待った。

摂津国の二葉の松(芽生えたばかり)は根を張り始め、千代を待つよりなおひさしい。=松が根付いて、大きくなるよりも、待つ時間が長く感じられる=

湛海は天神に参って見たけれど、人はいない。僧に会って何気ない振りで「若い冠者などがお参りに来なかったか」と聞くと「そのような人は、お参りも下向もしておりません」という。湛海は面白くない。

「早く来たならば、逃がすことはあるまい。きっと法眼の家にいるのだろう。行って攻めだし、切って捨てよう」と言った。

「もっともだ。そうでないといけない」と七人連れて天神を出る。

御曹子は「ああ来たな」と見て先ほどの所で待った。その間二段ほど近づいたが、湛海の弟子禅師と言う法師が言う。

「左馬頭殿の君達は鞍馬に居た牛若殿で、元服して源九郎と言う。法眼の娘に近づき、女は男に会えば正体もないものだ。もしこの事を聞き、男に知らせたなら、こういう木陰にでも待っていよう。辺りから目をそらすな」と言った。義経はただ飛び出すよりも、ここにいるぞ、と云う声を出して飛び出したいと思い、憎々しい声色で「今出河の辺り(鬼一法眼の邸)日陰者の源氏が参るぞ」と言い切らないうちに、太刀を振り、わっと喚いて飛び出した。

「左馬頭殿の君達は鞍馬に居た牛若殿で、元服して源九郎と言う。法眼の娘に近づき、女は男に会えば正体もないものだ。もしこの事を聞き、男に知らせたなら、こういう木陰にでも待っていよう。辺りから目をそらすな」と言った。義経はただ飛び出すよりも、ここにいるぞ、と云う声を出して飛び出したいと思い、憎々しい声色で「今出河の辺り(鬼一法眼の邸)日陰者の源氏が参るぞ」と言い切らないうちに、太刀を振り、わっと喚いて飛び出した。「湛海と見たのは間違いか。こういうのは義経よ」と、追いかけた。湛海達は「今まではこう攻めよう、ああ攻めよう」と言っていたけれど、いよいよの時になると怖じ気づき、三方へざっと散った。湛海も二段ほど逃げた。

「生きても死んでも弓取る者の臆病は恥だぞ」と、長刀を取り直し、返し合わせ、御曹子は小太刀で走り回り、散々に打ち合う。義経に叶わないのは、初めから解っていることだが、斬り立てられもう叶わないと思ったのだろう、大長刀を取り直し、散々に打ち合った。少しひるむところを義経が長刀の柄を打った。

長刀をからりと投げ落としたとき、小太刀を打ち振り、走りかかって、ちょう、と切れば、切っ先が首の上にかかると見えたが、首は前に落ちた。歳三十八で死んだ。酒を好む猩猩は、樽の側につながれ、悪を好んだ湛海は、理由もないものに味方して死んでしまった。五人の者どもこれを見て、いかにも強かった湛海でもこうなった。まして我々は叶わないと。皆ちりぢりになった。御曹子はこれを見て

「憎い奴。一人も残さずに討つ。湛海と連れだっていたときは、一緒に戦おうと言っていた。汚いぞ。戻ってこい」と言えば、慌てて早足で逃げていく。それを、あちらに追い詰め、やにわに切る。こちらに追い詰め不意に切る。枕を並べて二人切られると、残りは方々へ逃げていった。

三つの頸を取って、天神の御前、杉の木の下で念仏を唱えたが、この首、捨てようか、持って行こうかと思案したが、法眼がどうしても首を取って見せよと、注文していたので、持って行き、肝を潰させようと思い、三つの首を太刀の先に刺し貫いて帰り、法眼の所へ行って見せようとするとると、門を閉ざして、橋を引いた。今門を叩き、義経と云えば決して開けまい。しかし、これほどの所は飛び越えて入ろうと思い、奥行き一丈の堀、八尺の築地に飛び上がった。梢の鳥が飛ぶようだ。中に入り、周囲を見ると非番の者どもは寝ていた。縁に上がって見ると、法眼は燈火を仄かに点けて、法華経の二巻目半巻ばかりを読んでいたが、殿上を見上げえ、世間の無常を感じているようだった。

「六韜兵法を読もうと、一字も読ますに、今、湛海は手にかかった。南無阿弥陀仏」と独り言を呟いた。何と憎い面だ。太刀の峰で打ってやろうかと思ったが、女が嘆くのを不憫に感じ、法眼の命は助けた。その内、中へ入ろうかと思ったが、弓取る者が、立ち聞きなどしたのかと思われると、首をまた引っさげて門の方へ出て行った。門の脇に花の木が有り、その下が暗かった。そこに立って「内に人はいるか」と言うと、内から「誰だ」と問う。

「義経だ。ここを開けろ」というと、これを聞き「湛海が待つ所にいたのでは、良い知らせはあるまい。開けて入れようか」というと、門を開けようとする者もいた。橋を渡そうとする者もいた。

義経は舞うように走り、どこからか堀を越えて、築地の上に首三つ引っ下げていた。警備の者どもは肝を潰して見ている所へ、人より先に中に入り

「大方身に叶わない事だが『しっかりと首を取って見せろ』と云われていたので、湛海の首を取ってきた」と、法眼の膝の上に投げると、不愉快だが挨拶しなければいけないと思ったのだろう、平気なふうを装って「かたじけない」とはいったが、なんとも苦々しい様子だった。

「喜んでいるぞ」と言って、奥へ逃げて行った。御曹子は今宵、ここに泊まろうと思ったが、女に暇を乞わせ、山科へと向かった。尽きない名残を惜しんで、涙で袖を濡らした。法眼の女はひれ伏して泣き悲しんだが甲斐もなかった。忘れようとするほど忘れられず、まどろめば、夢に見え、覚めれば面影が浮かぶ。思えばどうしようもなく、やる方もない。冬も末になれば、 思いの数は積もる。病となり物の怪が憑いたと云って、祈りはしたが叶わない。薬でも助からず、十六と云う歳で、終に嘆き死んでしまった。

法眼は重ねて物を思った。どんな乱世であってもと、かしずいていた女には別れ、頼みにしていた弟子を斬られた。自然の事であるなら、一方の大将にもなる義経とは仲違いした。あれと言い、これと言い、ひとかたならぬ嘆きは深かった。後悔することは予測出来ない。その場で初めて解る。ただ、人は、幾度もの情けをかけるのが浮き世というものだろう。

(義経記 巻第二終わり)