義経記 巻の五

①判官吉野山に入り給う事 ②静吉野山に捨てらるる事 ③義経吉野山を落ち給う事 ④忠信吉野山に止まる事

⑤忠信吉野山の合戦の事 ⑥吉野法師判官を追いかけ奉る事

①判官吉野山に入り給う事

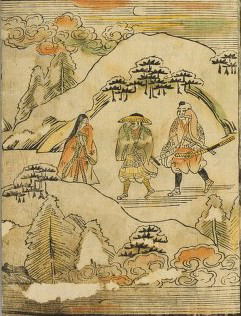

都に春は来たけれど、吉野は未だ冬籠もりです。まして年の暮れならば、谷の小川も氷柱が張って、大変な山ではあるけれど、判官は尽きない名残を捨てかねて、静をここまで連れて来られた。様々な難所を経て、一、二の谷、三、四の峠、杉の壇というところまで分け入り給わった。武蔵坊が申すには

都に春は来たけれど、吉野は未だ冬籠もりです。まして年の暮れならば、谷の小川も氷柱が張って、大変な山ではあるけれど、判官は尽きない名残を捨てかねて、静をここまで連れて来られた。様々な難所を経て、一、二の谷、三、四の峠、杉の壇というところまで分け入り給わった。武蔵坊が申すには「この君のお供をして、何不足無く世話を焼くのは面倒。四国の供も、一船に十人余の女房を乗せた。気軽に来られるところではないこの深山まで連れて来られる訳が分からない。このようにお供して歩いていることが、麓の里で知ることになれば、卑しき奴達が手に懸かったりして、射殺されて名を流すようなことになると悔しい。どうする、片岡。ここでひとまず落ちて身を助けようか」と言う。

片岡「それもさすがに考えられるが、どうだろう、ただ知らん顔をしておいたら」と返事をした。

判官はこれを耳に挟み、心苦しく思われた。静への名残を捨てきれなければ、武蔵坊や片岡と仲違いになりかねない。また、彼らと仲違いしないようにすれば、静への名残は捨てがたく、とにかく心を砕き給いつつ、涙に咽び給われた。

判官 武蔵坊を召して仰せられたのは「人々の心中を義経は知らない事はないけれど、僅かな契りを捨てかねて、ここまで女を連れて来たのは、我が身ながら実にわかりにくい。ここから静を都へ返そうと思うが、どう考える」。

武蔵坊は畏まって申し上げた。

「これこそ結構で殊勝なお計らいです。弁慶もその様に申し上げたいと思いましたが、畏れ多く思っておりました。このように思し召しされたのですから、日の暮れぬうちに早々に、お急ぎなさいませ」と申すと、(静には)どういう訳で返すと言うのか、また、思い、返さないと言うと、侍どもの心中はどうなのだろうと思われ、返さないとは言えず「静を京へ返そう」とと仰せられた。

侍二人雑色三人お供すべきと申し上げると「ひとえに義経に命をくれたと思いなさい。道の途中はよくよく労って、都へ帰り、各々はその後、何処へとも心のままにしなさい」と仰せられた。静を召して仰せられたのは

「志が尽きたので都へ返すのではない。ここまで連れてきたのも志しがいい加減ではない故、心苦しい旅の空に人目も顧みず、連れてきたけれど、よくよく聞けばこの山は、修験道の開祖、役行者が初めて踏み入れた菩薩の峰なので、女人禁制でどうしても連れて行くことは出来ない峰なのを、私が自らの業に犯されて、ここまでつれてきてしまった事、神の怒りに触れる恐れがある。ここから帰って、禅師(静の母)所に身を潜め、明年の春を待ち給え。義経は明年も思うようにならなければ、出家しよう。あなたも私を思う気持ちがあるならば、ともに出家して姿を変え、経を読み、念仏をとなえれば、現世も来世もどうして一緒にいられないことがあろうか」と仰せられた。

静は聞くに耐えられず衣の袖を顔に当てて、泣くより他はなかった。

静は聞くに耐えられず衣の袖を顔に当てて、泣くより他はなかった。「御志が尽きられないならば、四国の波の上までもお連れ下さい。契りが尽きたなら、やむを得ません。ただ辛い身の程を思って悲しいです。言うにつけてもどうなのでしょう。過ぎた夏の頃よりも、ただならぬ兆候(妊娠)がありますが、生むべきだと既に決めました。二人の仲は世に隠れない事ですから、六波羅へも、鎌倉へも伝わるでしょう。東の人は情けがないと聞きますので、間もなく捕らえられ関東へ連れて行かれ、どんな憂き目に遭うのでしょうか。ここで斬って下さい。ここでどうにかして下さい。判官殿の御為にも、私自らの為にも、これから生きてあれこれ心配するよりも…」とかき口説く。

判官「ただ、理屈抜きに都へ帰りなさい」と仰せられると、静は膝の上に顔を当てて、声を立てて泣き伏した。

侍どももこれを見て、皆袂を濡らした。判官は鬢を調える際の小さな鏡を取り出して、「これに朝夕顔を写しなさい。見る度に義経を見ると思って使いなさい」と静に与えた。これを賜って、今は亡き人のように胸に当てて焦がれた。涙の合間にこのように詠じた。

見るとても嬉しくもなし増鏡恋しき人の影を止めねば(鏡を見ても嬉しくはありません。あなたの姿が写っていませんから)

と詠むと、判官は「身を離さずこれを見給え」とこう詠んだ。

急げども行きもやられず草枕静に馴れしこころ慣(ならい)に(急いで行こうと思っても行けない。いつも静にしている事が習わしになっているから=静とともにいることが=)

それだけでなく、財宝を数多く取り出して与えた。その中には秘蔵されて来た紫檀の胴を羊の革で張った鼓に、拍子をとるため、種々の糸をまだらに組んだ紐(啄木)を付けたものも静に残した。

「この鼓は義経が秘蔵して持っていたものだ。白川法皇の御時、法住寺の長老が唐へ行ったとき、二つの重宝(宝物)を渡された。めいぎょく、と言う名の琵琶と、もう一つの初音という鼓がこれだ。めいぎょく、は内裏にあったが、保元の合戦の時、新院(崇徳上皇)の御所で焼けてしまい、今は無い。初音は讃岐守正盛(平清盛の祖父)が賜って、秘蔵していた。正盛の死後、忠盛がこれを引き継いだが、清盛の後は誰が持っていたのか、屋島の合戦の時、わざと海に入れたか、取り落とされたのだろう、波に揺られていたのを伊勢の三郎が熊手に掛けて取り上げた。それを義経が受け取って鎌倉殿へ奉ったのだ」と言った。静は泣く泣くこれを受け取った。

今はどう思おうとも、止まっているべきではないと、人数を二つに分けた。判官が思い切って歩み去ろうとすると、静が思い切れず、静が思い切るときには、判官が思い切れない。互いに離れていくことが出来ず、帰っては行き、行っては帰る有様。しかし、判官は峰に上り、谷に下って遠ざかっていった。影の見える限り、静は遙々と見送った。互いに姿が見えなくなるほど離れると、山彦が返ってくるほどの声を挙げた。五人の者どもはいろいろと慰めて、三四の峠まで下った。

二人の侍、三人の雑色を呼んで話した。

「各々、これからどうする。判官の御志しは深く思うけれど、御身の置くところがないとお考えになり、何処とも知れず行かれてしまった。我らも麓に下り、落人の供をして歩いたなら、どうやってこの難所を逃れられるだろう。ここは麓に近いところなので、(静を)捨てておいても、麓にたどり着けない事はよもやあるまい。どうだ。ひとまず落ちて自分の身を助けよう」と言った。

恥を恥と知り、また情けも捨ててはならない侍ではあっても、このように言えば、まして身分の低い者共は「どうにでもお計らい下さい」となる。ある古木の下に敷皮を敷き、「ここでしばらくお休み下さい」と静に言った。

「この山の麓に十一面観音の祀られているところがあります。親しい者が別当(寺の長)ですので、尋ねて下り、あなたの立場を話し、大丈夫だと言う事ならば、その寺へお入りになり、暫くは身体をいたわり、その後山伝いに都へお送りしたいと思います」というと、静は

「ともかく、良いようにあなた方が計らって下さい」と言った。

②静吉野山に棄てらるる事

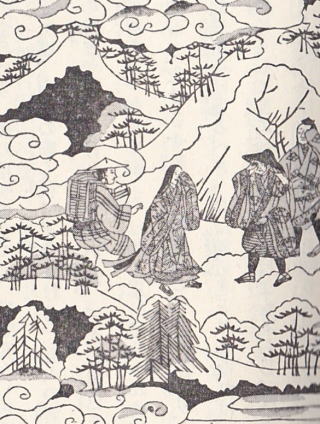

供をした者共は、判官が静に残した財宝を取って、かき消すようにいなくなった。静は日が暮れるにつれて、今か今かと彼らの帰ってくるのを待ったが、帰ってきて物を言う人はないなかった。せめて出来ることと言えば、泣く泣く古木の下から立ち上がり、足に任せて迷い歩く事だけだった。耳に聞こえる物と言えば、杉の枯れ葉を渡る風、目を遮るものといえば、梢をまばらに照らす月、そぞろもの悲しくて、足の動くままに、高い峰に上り、声を立てて叫べば、谷の底に木霊が響き、何か問いかける人があるのかと、泣く泣く谷に下りてみれば、雪の深い道に、踏み跡を作る人もなかった。また谷で悲しむ声が、峰を吹き抜ける強い風に乗って聞こえるようなので、耳をそばだてて聞けば、かすかに雪の下を流れる細い谷川の水の音で、聞くにつけても辛さが増すばかり。

供をした者共は、判官が静に残した財宝を取って、かき消すようにいなくなった。静は日が暮れるにつれて、今か今かと彼らの帰ってくるのを待ったが、帰ってきて物を言う人はないなかった。せめて出来ることと言えば、泣く泣く古木の下から立ち上がり、足に任せて迷い歩く事だけだった。耳に聞こえる物と言えば、杉の枯れ葉を渡る風、目を遮るものといえば、梢をまばらに照らす月、そぞろもの悲しくて、足の動くままに、高い峰に上り、声を立てて叫べば、谷の底に木霊が響き、何か問いかける人があるのかと、泣く泣く谷に下りてみれば、雪の深い道に、踏み跡を作る人もなかった。また谷で悲しむ声が、峰を吹き抜ける強い風に乗って聞こえるようなので、耳をそばだてて聞けば、かすかに雪の下を流れる細い谷川の水の音で、聞くにつけても辛さが増すばかり。泣く泣く峰に戻り、上がって見れば自分の歩いた後には雪を踏み分ける人もない。こうして谷へ下り、峰に上っているうちに、履いていた靴も雪に取られ、被っていた笠も風に取られた。足は踏み間違い、流れる血が雪を紅に染めた。吉野の山の白雪も、染まらない所はないほどだ。袖は涙で萎れ、袂には垂氷(つらら)が流れた。裾は氷柱に閉じられ、鏡を見るようになった。こうなると身体も重く働かなくなった。その夜は一晩中、山路に迷って明かした。

十六日の昼頃に判官は離れていった。今日十七日の暮れまで一人で山路を迷い歩く心の内はいかにも悲しい。雪を踏み分けた道を見て、判官は近所にいるのだろうか。また、自分を棄てた者共が、この辺りにいるのかと思いつつ、足を踏みしめて行くほどに、漸く広い道に出た。これはどこへ行く道だろうと思い、しばらく立って休んだが、後に聞けば宇陀へ通ずる道だった。西を指して行くと、遥か深い谷に灯火がかすかに見え、どんな里なのだろう、炭焼きの老人も通わないなら、ただ炭焼竈の火ではあるまい。秋の暮れならば、沢辺の蛍かとも疑うところ。こうして漸く近づくと、蔵王権現の御前の灯籠の火だった。良く見ると寺中には道者が大門に満ち満ちていた。

静はこれを見て、どういう所へやって来たのだろうと思い、ある御堂の傍らでしばらく休み、「ここは何処なのでしょう」と人に問うと「吉野の御嶽(金峯山)」と答えた。静の嬉しさは限りなし。月日こそ多くても、今日は十七日、ここのご縁日だった。尊く思えば道者に紛れ、正面に近づいて拝んだが、内陣外陣の貴賤は数え切れないほどだった。大衆が経を読んでいる間は、苦しいので衣を被って伏していた。努めも終わると、静も起きて念誦した。道者それぞれが芸を思い思いに舞う中で、面白いことは、近江国からやって来た猿楽、伊勢の国からやって来た白拍子も、一番舞って寺の中に入ったことだった。

静はこれを見て

静はこれを見て「ああ、私も仏に導かれた身です。真心を尽くして祈ります。願わくは権現様、この度は安全に都へ返して下さい。また、厭になって別れたのではない判官と、もう一度引き合わせて下さい。そうすれば、母の禅師とまたお参りに参ります」と祈った。道者が皆下っていって後に、静は正面に行って念誦しているところ、若い大衆(僧)が言う。

「何と美しい女の姿でしょうか。ただの人とは思えない。.どういう人なのだろう。.道者の中にこのような人がいるとは。勧進いたしましょう」と、正面に近づいたところ、白絹の衣を着た老僧が水晶の混じった数珠を持って立っていて「権現の御前で、どういうことであろうと、神に歌でも踊りでも御法楽を手向けなさい」と言ったので、静は「何をして良いのか分かりません.近くに住んでいるものです。毎月、お参りいたします。大した芸能を身につけている者ではありません」というと「この権現は霊験無双でいらっしゃる。また一方で自分の罪を懺悔する事になるので、芸をなさいませ。ここに示現された蔵王権現は、神前で芸能を一心にやらないと、愁い悲しまれる。上手でなくても自分で出来ることを丹誠込めて行えば、喜びに喜びを重ね給う権現です。これは私が言うのではありません。ひとえに権現の御託宣です」と申された。静はこれを聞いて、恐ろしい、私はこの世の中で(白拍子として)有名なのだ。神は正直者の頭に宿るというなら、芸の出来る身が何もしないのは神に対して畏れ多い。舞いまではしなくても、歌を手向ける事は良いだろう。私を見知っている人はよもや居まいと思い、謡うことにした。芸能物は多く倣い知っているけれど、特に白拍子の名手であるので、音曲や文字の続け方は、心も言葉も及ばず、聞く人は涙を流し、袖を絞らない人はなかった。ついにこう謡った。

存(あ)りのすさみのにくきだに 在りきの後(あと)は恋しきに、飽かで離れし面影を何時の世にかは忘るべき。別れの殊に悲しきは親の別れ子の別れ、勝れてげに悲しきは夫婦の分かれなりけり。

(普通に生活していたときは、憎い事もあったが、、いなくなった後は恋しいのに、嫌いでもなく離れていった人の面影を何時の世に忘れようか。別れで特に悲しいのは、親との別れ、子との分かれ、それに勝って悲しいのは夫婦の別れです)

と、涙を流して謡い進め、衣引き被り伏してしまった。人々これを聞いて

「何という素晴らしい謡なのか。ただの人ではないでしょう。殊に夫を恋する人と思う。どういう人がこの人の夫となり、これほど心を焦がさせるのだろう」と話し合った。治部判官と言う人、これを聞いて

「素晴らしいのは当然よ。誰かと思ったらこの人こそ、音に聞こえた静ですよ」というと、同じ寺にいる者達がこれを聞いて 「どうして知っているのだ」というと「一年(ひととせ)都に百日の日照りが続いて、院の御幸があり、百人の白拍子の中でも、静が舞って初めて三日の洪水が流れたのだ。これこそ日本一という宣旨を下されたが、その時に見たのだ」と言うと、若い大衆が言うには「さては判官殿の御行方をこの人なら知っているだろう。止めて聞きだそう」という。もっともだとなって、寺の寺務を統括する執行の坊の前に関(検問)を作って、道者が下って来るのを舞っていると、人に紛れて下向してくる静を大衆が止め

「静と見る。判官は何処においでかな」と問うと

「御行方知らずです」と答えた。

小坊師共は荒い言葉で

「女でも遠慮するな。荒っぽく当たれ」と罵る。静はどうしても隠そうと思っても、女の心の儚さは、自分が酷い目に遭うことの恐ろしさに、泣く泣く有りの儘を語った。そう言うことなら、情けある人なのだと、執行の坊に招き入れて、親切に労り、その日は一晩泊めて、明けると馬に乗せて人を付け、北白川へと送った。これは衆徒の情けと言う事だ。

③義経吉野山を落ち給う事

さて、明ければ衆徒が講堂の庭に集まって議論し、九郎判官は身を隠して中院谷に居たが、寄せて討ち取り鎌倉殿の見参に入れよと話し合った。老僧はこれを聞いて

さて、明ければ衆徒が講堂の庭に集まって議論し、九郎判官は身を隠して中院谷に居たが、寄せて討ち取り鎌倉殿の見参に入れよと話し合った。老僧はこれを聞いて「何とも酷い大衆の詮議。自分たちの敵でもなく、そうかといっ朝敵でもない。ただ兵衛佐殿との不和なのだ。仏門に入り衣を炭で染めながら、甲冑をよろい、弓箭を取って殺生を犯すとは穏便ではない」と諌めると、大衆はこれを聞いて

「それはそうですが、昔の治承の事件を聞いて下さい。高倉の宮(以仁王)の御謀反に、三井寺などが加勢しましたが、比叡山は心変わりして、三井寺の法師は忠誠を尽くし、興福寺・東大寺は加勢に遅れたので、宮を奈良へ落ち延びさせようと給わったが、光明山の鳥居の前で流れ矢に当たって薨じられた。南都はまだ来ていないと言っても、宮に与した咎で、太政入道(平清盛)殿は伽藍を滅ぼしたことを、他人事と思うべきではありません。判官がこの山にいると、関東に聞こえたならば、東国の武士共が命を受けて我が山に押し寄せ、欽明天皇が自ら末代までと建て給わった所を、刹那に焼き滅ぼす事が、悔しくはありませんか」と老僧に問いかけた。

老僧達も「こうなった以上、ともかく任せよう」と言い、その日は暮れ、明ければ廿日の暁、大衆は詮議を知らせる大鐘を撞いた。

判官は中院谷にいたが、雪が山々に降り積もり、谷の小川も水音が絶えた。駒の蹄も通わないので、馬具も付けず、下人共も連れていないので、兵糧米も持っていない。皆、人は疲れて、前後不覚で眠っていた。まだ曙の事だったが、遥か麓から鐘の音が聞こえて来ると、判官は怪しく思い、侍共を呼び集めて伝えた。

「晨朝(じんちょう=早朝)の鐘は既に鳴り、また鐘が鳴るのは怪しい。この山の麓と言うのは、欽明天皇ご建立の吉野の御嶽、蔵王権現という霊験無双の霊社がある。同時に吉祥、駒形の八大金剛童子(蔵王権現の使者)、勝手社、ひめぐり社、しき王子、さうけ、こさうけの明神など蔵王権現の小社が甍(いらか)を並べる山だ。そう言うことで執行を始めとして、衆徒は奢り高ぶり、公家にも武家にも従わず、必ず宣旨、院宣はなくても、関東へ忠節のために甲冑をよろい、大衆が詮議するようだ」と言った。

備前兵四郎は「自然の事ではないので、ひとまずは落ちるべきでしょう。それとも攻め返して討ち死にするか、腹を切るか、その時になって慌てふためいては叶わない。よろしいように計らって下さい」と申し上げた。

備前兵四郎は「自然の事ではないので、ひとまずは落ちるべきでしょう。それとも攻め返して討ち死にするか、腹を切るか、その時になって慌てふためいては叶わない。よろしいように計らって下さい」と申し上げた。伊勢三郎「言うに付けても臆病ではありますが、はっきり見ては居ないのに、自害は無役です。衆徒に遭って、討ち死には仕方がない。ただ足場の良い方へ、ひとまず落ちさせて下さい」というと、常陸坊がこれを聞いて

「大変良いことを申された。誰もがそう思っています。尤もなことだ」と言う。

武蔵坊弁慶は

「妙なことを仰せられることよ。寺の近くに居て、麓の鐘の音が聞こえると言って、敵が寄せてくると思い、落ちて行くならば、敵が攻めてこない山などはあるまいよ。ただ、君はここにしばらく止まっていて下さい。弁慶が麓に下り、寺中の騒動を見てきましょう」というと、

判官「そうありたいところだが、あなたは比叡の山で生まれた人です。吉野十津川の者共にも見知られているだろう」と仰せられると、武蔵坊が畏まって言うには

「桜本(比叡の坊)に久しくいましたが、彼らに見知られたとは思いません」と言って、すぐに御前を発った。褐(かちん)の直垂に、黒糸縅のよろいを着て法師だけれどいつも頭を剃っていないので、三寸ほど生えた頭に、揉烏帽子(やわらかく揉んで漆を塗った烏帽子)に鉢巻きをして、四尺二寸ある黒漆の太刀の尻を反り上がるように佩いていた。三日月のように反り返った薙刀を杖に突き、熊の皮の靴を履き、昨日降った雪を落ち葉のように蹴散らして、山下(蔵王堂の辺り)を目指して下っていった。

弥勒堂の東、大日堂の上から見渡せば、寺中騒動して、大衆は南大門で詮議していたが上を下への騒ぎだった。宿老(年配の解くの高い僧侶)は講堂にいて、法師達は詮議の中を抜けて、はやり立っていた。若い大衆の(鉄奬黒に)歯を染めた者が、腹巻きに袖を付けて、兜の緒を締め、矢籠を肩より低く背負って、弓杖を突き、長刀を手に手に引っさげ、宿老より先に立ち、百人ほどが上り口に集まっていた。

弁慶はこれを見て、いけない、と思い、取って返して中院谷に行き「騒ぐまでもないけれど、敵は間もなくやって来ます」と報告すると、判官は

弁慶はこれを見て、いけない、と思い、取って返して中院谷に行き「騒ぐまでもないけれど、敵は間もなくやって来ます」と報告すると、判官は「東国の武士か、吉野の法師か」と聞く。弁慶が答える。

「麓の衆徒です」

「それでは敵うまい、彼らはここをよく知る者達だ。強健な者を先に立てて、悪所に向かって追いかけられては敵うまい.誰かこの山の様子を良く知った者が居るなら、先に立てて一先ずは落ちよう」と仰せられた。

武蔵坊「この山の案内を知るものは、朧気にでも詳しいわかるものは居ません。よその国の例を挙げると、中国五山の一つ、育王山、香風山(崑崙山脈の中にある)、嵩高山(中国御嶽の一つ)と、三つの山があります。一乗とは修験道の葛木山、菩提とはこの山のことです。役の行者と申し上げる貴僧が精進潔斎して、優婆塞(五戒を受けた仏教の在家信者)で、飛鳥から奈良へ都が移された頃の人て、鳥が音を立てて飛び立つかと思えば、川瀬の波の上に妙智劍と崇められる、生身の不動が立っておられた所です。その後、この山には不浄の者が少しでも入る山ではありません。これまで立ち入って見る事はありませんが、大雑把には聞いています。三方は難所です。一方は敵の矢先です。西は深い谷で、鳥の声も微かです。北は龍返しと言い、落ち込んだ崖が尽きる所は山からの川が滝となって流れています。東は大和国宇陀へ続きます。こちらへ逃げて下さい」と言った。

④忠信吉野に留まる事

十六人が思い思いに落ちて行こうとするとき、音に聞こえた剛の者がいた。先祖を詳しく調べると、鎌足の大臣の末、淡海公の後胤、佐藤憲たかの孫、信夫の佐藤庄司の二男、四郎兵衛藤原忠信と言う侍が居た。人も多く居たのに、御前に進み出て雪の上に膝をついて言うには

十六人が思い思いに落ちて行こうとするとき、音に聞こえた剛の者がいた。先祖を詳しく調べると、鎌足の大臣の末、淡海公の後胤、佐藤憲たかの孫、信夫の佐藤庄司の二男、四郎兵衛藤原忠信と言う侍が居た。人も多く居たのに、御前に進み出て雪の上に膝をついて言うには「君が御有様と我等の身を、物に善く善く例えれば、屠所に赴く羊、歩々の思いに勝ることはありません。君は御心やすく落ちて下さい。忠信はここに止まって麓の大衆を待ち、一方の防ぎ矢を致します。一先ずは落ちて下さい」と言う。

判官「もっとも志は嬉しいけれど、あなたの兄、継信が、屋島の戦の時に、義経の為に命を捨てて、能登殿の矢先に当たって亡くなったが、これまであなたが付いていて居てくれたので、継信も弟とともに未だに生きているような気持ちだった。今年も残る所は少ない。人も命があり、私も命ながらえたなら、明年の正月の末、二月の初めには陸奥へ下る。あなたも一緒に下って秀衡と対面しなさい。また信夫の里に留め置いている妻子と、今一度、面会したら良い」と仰せられた。

忠信「その事、承りました.治承三年の秋の頃(頼朝旗揚げで、義経は陸奥から駆けつける)陸奥を罷り出たときも『今日から君に命を捧げ、名を後代に挙げなさい。矢に当たって死んだと聞けば、孝養は秀衡が真心を尽くして行う。名を挙げること度々ならば、勲功は君がお計らいになろう』と、言い含められています。生きて故郷へ帰れと言う事ではありません。信夫に留め置いた母一人が居りますが、出掛ける時が最期と話してあります。弓矢を取る者の習いで、生死は今日は人の上、明日は御身の上、皆このようでしょう。君がお心弱く居られても、人々はそれを良いように話し合うでしょ悪いようには取りません」と言った。

武蔵坊はこれを聞いて「弓矢取る者の言葉は綸言(二度と言葉を違えることはない)に同じ。言葉に出した事を翻す事はあるまい。ただ心やすくおいとまを給わって下さい」と申し上げた。判官はしばらく物も言わなかったが、間を置いてから「惜しいと思っても、どうにもならないだろう。それならば思うようにしなさい」と仰せられた。忠信はこれを聞いて嬉しそうに、ただ一人、吉野の奥に留まる事になった。

そこで夕べには星を戴き、朝は霧を払い、冬の雪の夜も、九十日も続く夏の朝も、日夜朝暮、片時も離れずに仕えて来た御主への名残も今、このときだけになると、日頃は坂上田村麻呂、藤原利仁にも劣らないと思っていたが、さすがに今は心細く思った。十六人の人々もそれぞれ暇乞いして、忠信は呆然としてしまった。

判官は忠信を近くに呼んで言うには「あなたの佩いている太刀は、寸の長い物なので、疲れて来ると扱い難い。身体が疲れたとき、太刀の長いのは良くない。これを持って最後の戦をしなさい」と、黄金造りの太刀、二尺七寸の刀身に溝を掘ったなんとも良い色の地肌をした太刀を取り出して与えた。

判官は忠信を近くに呼んで言うには「あなたの佩いている太刀は、寸の長い物なので、疲れて来ると扱い難い。身体が疲れたとき、太刀の長いのは良くない。これを持って最後の戦をしなさい」と、黄金造りの太刀、二尺七寸の刀身に溝を掘ったなんとも良い色の地肌をした太刀を取り出して与えた。「この太刀は寸こそ短いけれど、身に帯びては優れたものだ。義経も我が身に引き替えてもと思う程の太刀だ。そのわけは、平家の兵が兵船を揃えたとき、熊野の別当(熊野権現を統括する僧)が、この権現の剣を申し下された(名刀・蜘蛛切を貰った=源平盛衰記)。この太刀を信じた事で三年で朝敵を平らげ、父・義朝の仇を討った。命に代えてと思うけれど、お前も自分の身に代えるのなら、この剣を与えよう。義経と一緒に居ると思いなさい」と仰せられた。

四郎兵衛はこれを賜って戴き「なんと高貴な方の御帯刀です。これをご覧なさい。兄の継信は屋島の合戦の時に、君のお命に代わり、奥州の秀衡に名馬・太夫黒を賜り、黄泉国でも乗っているのでしょう。忠信も忠義を尽くし、ご秘蔵の御帯刀を賜りました。これは他人事ではない。誰でも皆忠義を尽くせば、こういう恩賞を得られるのだ」というと、居合わせたものは皆涙を流した。

判官「何か言い置くことはあるか」

忠信「おいとまを賜ります。何ごとも思い置くべきものはありません。末代までも弓矢に傷をつけず、武士の恥を受けないようにありたいです。少し申し上げたい事はあっても、畏れ多く申し上げられません」というと

判官「最期なので何ごとでも言いなさい」と、仰せられると、忠信は跪いて言った。

「君は大勢で落ちて行かれ、私は一人で留まります。吉野の執行が押し寄せて『ここに九郎判官殿が居られるのか』と言うときに、忠信、と名乗れば大衆は極めて派手好みの者達なので、大将軍も居られないところで、私闘は益無しと帰ってしまう事になると、末代までの恥辱になりかねません。今日ばかりは清和天皇の御号を預かる(清和天皇の末裔を名乗る)事は出来ませんか」という。

判官「もっともなことだけれど、純友、将門も天命に背いたので、ついに滅びた。その上、『義経は院宣にも従わず、日頃心を寄せていた者共も心変わりして力を失った。今日を暮らし、夕べを明かすべき身でもないので、ついに逃れきれないものだから、清和の名を許した』と言われることで、誹りを受けるのをどうすべきだろうか」と仰せられた。

忠信「時と場合によりましょう。大衆が押し寄せてくれば、箙の矢を散々に射て、射尽くし、矢だね尽きて太刀を抜き、大衆の中へ乱れ入った後に、刀を抜き、腹を切るとき『真にこの人物は九郎判官と思わせたもの。実は御内の佐藤四郎兵衛という者だ。君の御号をお借りして、合戦に忠義を尽くしているのだ。首を持って鎌倉殿にお見せしろ』と、腹を掻き切り死んだ後は、君の御号もいけないことではないでしょう」と言った。

判官「もっともだ。最期の時にこのように申して分からせて死んでいくなら、何も問題はない、そうだろう皆の者」と仰せられて、清和天皇の御号を預かった。これは現世で晴れがましい名誉、後世では閻魔王にも訴え、誇れるとも思った。

判官「お前が着ている鎧はどういうものなのか」

判官「お前が着ている鎧はどういうものなのか」忠信「これは継信が最期の時に着ていたものです」

判官「それは能登守の矢が通った鎧だぞ。頼みにはならない。衆徒の中にも聞こえた精兵がいるぞ。これを着なさい」と、緋縅の鎧に白星の兜(銀の鋲を打った)=写真・左=を添えて、与えた。着ていたよろいを脱ぎ捨て、雪の上に置き「雑色共に与えてください」というと

判官「義経も着替える鎧がないのだ」と、忠信の鎧に着替えられた。真に例のない出来事だった。

判官「さて、故郷に思い置く事はないか」

忠信「私も他の人も、衆生界の習いで、故郷の事を思わぬ訳はありません。国を出たとき、三歳になった子を一人留め置いています。その子は物心ついて、父は何処にいるのかと尋ねたなら、本当の事を話してください。平泉を出るとき、君は既に出発していましたので、鳥が鳴いて通るように、信夫を通るとき、母の元に立ち寄り、暇乞いをしました。歳を取って衰え、二人の子供(継信、忠信)の袖にすがって悲しんだことを今のように思い出します。

『老いて人生の末になり、私ばかり。子供には縁のない身なのです。信夫の庄司(二人の父・元治、忠継とも言われる)に過ぎた日に死に別れ、たまたま近づいて何くれとなく世話を焼いてくれた伊達の娘にも先立たれ、ひとかたならぬ嘆きでしたが、お前たちを成人させ、一緒にこそいなくても、国内にいると思えば、頼もしく思っていたのに、秀衡はどうお考えになったのか、二人の子供にお供させました。一時は恨めしいと思いましたが、子供を成人させ一人前に思われることは、それでも嬉しかったのです。暇なく合戦に出ても、臆病な振る舞いをして父の屍に血を塗るな。名を高めて四国、西国の果てにいたとしても、一年二年に一度でも、命があるなら下って来て、会いたいものです。一人は生き、一人は死んでしまうのでさえ悲しいのに、二人ながら遙々と分かれては、あまりにも悲しい』と、声も惜しまず泣き伏しました。

その老いた母を振り捨てて『その件、承知いたしました』と申し上げて家を出て以来このかた、三、四年ついに音信も致しません。去年の春の頃、わざと人を行かせ『継信は討たれました』と告げました。深く悲しみましたが、『継信の事はどうにもなりません。明年の春の頃にでもなれば、忠信が下って来るというのがとても嬉しい。早く今年が過ぎると良い』などと待っていたのですが、君が御下りされれば、母は急ぎ平泉に参り、『忠信は何処にいますか』と聞くでしょう。

継信は屋島、忠信は吉野で討たれたと承ると、どれほど嘆くことでしょう。それこそ罪深く思うのです。君が御下りされ、心やすくお会い戴ければ、継信、忠信の供養はしなくても、母一人だけ面倒をみて戴きたいのです」と言い切るまでもなく袖を顔に押し当てて泣けば、判官も涙を流し、十六人の人々も皆よろいの袖を濡らした。

判官「さて、一人で留まるか」と問いかけた。

忠信「奥州から連れてきた若党五十四人いますが、或いは死に、或いは故郷へ返しました。今は五六人ほど一緒に死ぬと申しております」

判官「そうだ、義経の配下の者は留まらないのか」と仰せられると「備前兵四郎、鷲尾七郎が留まると申しましたが、君をお助け申せ、と留めません。御内の雑色二人は『何ごとも一緒に致します』と申して留まります」というと

判官「彼らの心は真に素晴らしい」と仰せられた。

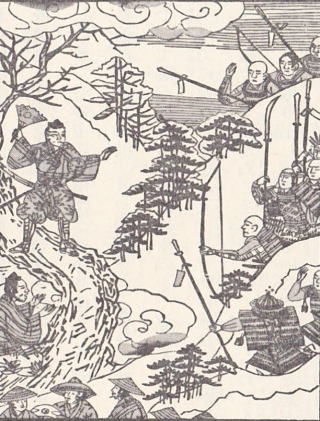

⑤忠信吉野山の合戦の事

三井寺の内供智興(ないこうちしょう)の病が重く、命も危ういとされたときに、師に代わって命を差し出したのは、弟子の證空(せきくう)阿闍梨。夫の命に代わったのは、董豊(とうふ)の節女だった(いずれも師や夫を助ける説話)。今、命を捨てて主の命に代わり、後代に名を残そうとするのは、源氏の郎等に比べられるものはない。上古は分からないが、末代にもこうした例はありそうもない。

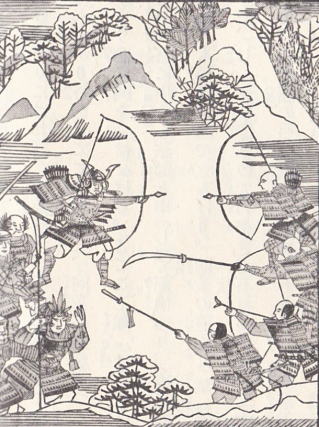

義経は今、遥か遠くに行っただろうと思い、忠信は三滋目結い(みつしげめゆい=三ツ目結びを散らした模様)の直垂、緋縅の鎧、白星の兜の緒を締め、淡海公(藤原不比等)から伝わった“つつらい”と言う太刀、長さ三尺五寸あるのを佩き、判官から賜った黄金造りの太刀を佩き添え、大中黒の矢を二十四本差し、鏑矢は青保呂、鏑の目から下、六寸ほどあるものに、二股に分かれた鏃を付けていた。佐藤の家に伝わる差し方は、クマタカの羽で矧いだ一つ中差しを、どの矢よりも一寸ほど矢筈から出して指し、頭の高さに背負い、節木(節の多い木)の弓は弓の幹が短く、射やすく見えるものを持って、手勢七人、中院の東谷に留まって、雪の山を高く築き、譲り葉、榊葉を切り差して、前には大木を五、六本楯にして、麓の大衆二、三百人を、今か今かと待ち受けた。

未の終わり、申の刻(午後二時から四時)まで待ったけれど、敵は押し寄せてこない。これでは一日の過ごしようもない。

「これでは仕様がない。判官殿に追いついて、お供しよう」と、人を離れて二町ほど行ったが、風が激しく,雪も深く、足跡は皆雪で埋まってしまって、追いかけることは出来ず、前の所へ帰った。酉の時になって(午後六時)大衆は三百人ほどが谷を隔てて押し寄せ、同時に鬨の声を挙げた。七人も向かいの杉山の中から微かに鬨を合わせた。それで敵がここにいることを知られた。

その日は執行の代官に川くら法師(川くら=吉野)と言う悪僧がいた。寄せ手の先陣に立っていた。法師だけれど法師の装束ではなく、武装していた。萌黄の直垂に紫糸の鎧を着て、三枚兜の緒を締めて、当世風の太刀を佩き、鷹、鳶などの尾羽を付けた矢を二十四本差したもの頭の高さに背負い、籐の弓の真ん中を握って、自分にも劣らない悪僧五、六人を前後に歩かせていた。真っ先に見える法師は四十ほどに見えるが、褐の直垂に黒革縅の腹巻き、黒漆の太刀を佩き、椎の木の板を四枚並べた楯を並べて、矢の届く所まで寄せてきた。

吉野の法眼は楯の前に進み出て、大声で言った。

吉野の法眼は楯の前に進み出て、大声で言った。「そもそもこの山には,鎌倉殿の御弟判官殿がいらっしゃると聞いている。吉野の執行がやってきています。私達は何の遺恨もありませんので、一先ず落ちられるか、または討ち死にされるのか。御前に誰か出てきてください。そちらの良いようにお答え願う」と賢さぶって言うと、四郎兵衛がこれを聞いて

「愚かな話しだ。清和天皇の御末、九郎判官殿ががおいでになることを,今まであなた方は知らなかったのか。日頃親しくしている者が訪れて、何の苦しいことがあろうか。人の讒言で鎌倉殿との御中が当時不和であっても、理由のない罪を受けているのだから、きっと思い直されるでしょう。こまかいわけは、向こうに聞けと言うお使いは、何者だと思うでしょう。鎌足の内大臣の御末、淡海公の後胤、佐藤左衞門憲たか、の孫。信夫の庄司の二男、四郎兵衛尉藤原忠信という者だ。後で議論するな、はっきり聞け、吉野の小法師たちよ」と言った。

川くら(吉野)の法師はこの言葉を聞いて、卑しまれて言われたと思い,足場の悪いところにもかかわらず、谷越しに喚いてかかってきた。忠信はこれを見て、六人の者共に言った。

「この連中を近づけては拙い。お前たちはここで敵と言い争いをしなさい。私は中差しの矢二つ、三つと弓を持って細身川 の水上を渡り、的の背後に忍び寄り,鏑矢を一つ射ただけで最期となろう。楯を突いて射る悪僧の首の骨か、鎧の背の上にある押付坂を一矢射て、残りの奴原を追い散らし,楯を採って内被り、中院の峰に上って突迎え、敵に矢を射尽くさせる。味方もやだね矢種が尽きれば、小太刀を抜き、大勢の中に走り込んで切り死ねや」と言った。

大将軍が良ければ、付きそう若党も一人として駄目な者はいない。残りの者共が言う。

「敵は大勢です。仕損じされないように」

「まあ、黙って見ていろ」と、中差、鏑矢一つを取り添えて、弓杖を付いて一番の谷を駆け上がって,細谷川の水上を渡り、的の後ろの小暗い所から狙ってみると,枝が夜叉の頭のようになっている伏木があった。ずっと上に登ってみると、左の方に敵を引きつけて戦うと、矢で射やすいように見えた。三人張りの弓に、拳十三と指三本の長さの矢を捌け、鏑元にへ引っかけ、引き絞ってきちんと体勢を固め、ひょうと射る。

矢は遠くまで鳴り響いて飛び、楯を突いて立っていた悪僧の左の腕を、楯の板とともに射切り、雁股は楯に突き刺さり、悪僧はがばと射倒された。大衆はその威力に驚き呆れていたが、忠信は弓を叩いて喚いた。

「よし、者共、勝ちに乗って正面は進め。搦め手は巡れ。伊勢三郎、熊井太郎、鷲尾、備前はいないか。片岡八郎よ、西塔の武蔵坊はいないか。奴らを逃がすな」と喚くと、吉野の法眼これを聞いて「本当に判官の御内には、これらhじゃ手に負えない者共だ。矢の届く中へ近づいては敵わない」と、三方へ向いてざっと散る。者に例えれば龍田、初瀬の紅葉の葉が、嵐に散るような有様だ。

敵を追い散らし、楯を取って被り、味方の陣へ突向かい、七人は手楯の陰に入り、敵に矢を射尽くさせた。大衆は手楯を取られ、穏やかではなく、精兵を送り出し、矢面に立たせて、散々に射た。弓弦の音は杉山に響き渡った。楯の面に当たる事は、板屋根の上に降る霰や、砂を振りま撒くようだった。敵は半時ほど射たが、忠信側からの反し矢はなかった。六人の者は討ち死にを決めていたので、「何時の為に命を惜しむのか。いざ戦をしよう」と言った。四郎兵衛はこれを聞いて言った。

「ただ、そのままで敵の矢ダネヲ尽きさせろ。吉野法師は今日が戦の始めだ.間もなく矢のない弓を持ち、その門弟ともみ合うような隙を護り、散々に射て、矢種が尽きれば、太刀の鞘を外し、乱れ入って討ち死にせよ」と言い切らないうちに、大衆は所々にぼんやりと立っていた。

「よし、隙が出来たぞ。戦をしよう」と鎧の左袖を楯として、散々に射た。しばらくして後へぱっと引いて見れば、六人の郎等も四人は打たれて二人になっていた。二人も死を覚悟しているので、忠信を射させまいと思ったのだろう、前に立って防いでいた。

一人は医王禅師の射た矢に、首の骨を射られて死ぬ。一人は治部の法眼の射た矢に脇の下を射られて命を落とした。六人の郎等は皆討たれ、忠信一人になった。

一人は医王禅師の射た矢に、首の骨を射られて死ぬ。一人は治部の法眼の射た矢に脇の下を射られて命を落とした。六人の郎等は皆討たれ、忠信一人になった。「焼くに立たない味方を持つと、足手まといで帰って拙い」と言って箙を探ってみると、尖り矢一つ、雁股一つが射残してあった。何とか言い相手が出て来い。立派な矢を一つ射込んで、腹を切ろうと思った。

河くらの法眼はその日、矢合わせをやり損ない、何の用にもならず、その門弟三十人ほど、まばらにまとまって立っていた。後ろからその丈六尺ほどの法師で、極めて色が黒い者が装束も真っ黒にして、褐の直垂に黒い染め革を幅二寸に切り、一寸を重ねて縅した鎧に、五枚兜の高角(鍬形の一種)を猪首に被り、三尺九寸ある黒漆塗りの太刀、熊の皮の尻鞘で刀の尻を覆ったものを佩いていた。動物の皮の毛並みを逆さに付けた逆頬箙(さかづらえびら)の見栄えのするものに、柄に漆を塗った矢に鷲の黒い羽を付け、柄の部分は笛にするほど太い竹だった。鏃を差し込んだところから、拳十四握り分に余裕を持って切った者を,無造作に差し、頭の高さに背負って、全体を朝で巻いた糸包みの弓は九尺、四人張りだった。それを杖に突き、節の多い木に登って言った。

「そもそも、この度衆徒の戦を拝見したところ、全く不甲斐ないものだった。源氏が小勢だからといって、愚弄して仕損じたのか。九郎判官と言うのは、世にも優れた大将軍だ。召し使われる者も一人当千でないものはいない。源氏の郎等も皆討たれた。味方の衆徒も大勢死んでしまった。源氏の大将軍と大衆の大将軍との運比べの戦をしようではないか。このよう二言うのは何者とおもうかね。紀伊国の住人鈴木党の中に、そう言う者がいるとは聞いているかも知れない。以前に名乗った河つらの法眼という卑怯者には似ていない。幼少の頃から腹黒い意地悪者の名を付けられ、紀伊国を追い出されて、奈良の東大寺にいたが、悪僧として評判の悪に、東大寺を追い出されえ、比叡山の横川と言うところにいたが,底も寺中を追い出されて、河つらの法眼と言う者を頼り、この二年ほどは吉野にいる。だからといって横川から出て来たので、その異名を横河の禅師攪範と言う者だ。中差し(戦闘用の矢)を射込み、現世の名残と心得るが、御矢を受けて冥途に行き、後生の訴えとも思っている」と言って,四人張りに十四束を取って捌け、乱暴に強く引いてヒョウと放つ。

忠信が弓杖突いて立っているのを左の小手をかすめて後ろの木に沓巻き(鏃の糸が巻いてあるところ)まで一杯に突き刺さった。四郎兵衛はこれを見て、不体裁に射たものだ。保元の合戦で鎮西八郎御曹子は、七人張りに十五束を使って、鎧を着た者を射貫かれた。それは昔の事、末代にはこれほどの弓勢を射る者が居るとも思えない。一の矢を射損じては,二の矢を真ん中に射込もうと思うだろう。身体の真ん中を射貫かれては敵わないと思い、尖り矢を差し矧げて当てては、弛め、矢をつがえ、弓を張っては弛める事を二三度したが、狙う相手は少し遠く、風は谷から吹き上げてくる。思う所へは行かないだろう、例え射当てても、大力ならば鎧の下に鉄板の入った腹巻き(軽鎧)などを着ているだろう。裏まで通らなければ、弓矢の疵(恥)になる。主を射れば射損じする事もあろう。弓を射たらと思いついた。

大唐の養由(中国春秋時代の弓の名手)は柳の葉を百歩に立て、百矢を射て百矢とも当たるとか。我が朝の忠信は、笄(こうがい=髪を整えたり飾る小物)を五段(一段は六間)に立てて射外さず.まして弓手のものはなおさらだ。矢ごろ(的)は少し遠いけれど、射外すことはないと思った。捌ける矢を雪の上に立て、小雁股(鏃が二股に分かれている)をつがえ、弓を小さく引いて待つ所へ、攪範は一の矢を射損じて、無念に思い、二の矢を取って番え、少し引くべき所を、強く引いてヒョウと射る。攪範は弓の鳥打ち(弓の先端)をハタと射切られ、弓手に投げ捨て、腰の箙をかなぐり捨てて

「我も人も運命は前世で決まっている。さあ、お相手しよう」と三尺九寸の太刀を抜き,稲妻のように振って真正面に振りかざして喚いて懸かってきた。

四郎兵衛も狙っていたことなので、弓と箙を投げ捨てて、三尺五寸の「つゝらい」、と言う太刀を抜いて待った。近づくかと思うと、はやりきった太刀は左手も右手もかまわず、薙打ちに散々打って懸かる。忠信も入れちがえて斬り合った。打ち合わせる音の鳴り響く事は、御神楽の銅拍子を打つようだ。的は太刀を持って構えている。その脇の下から寄り、新鷹が鷹を入れる小屋へ入ろうとするように、錣を傾けて飛び込んで切りつけた。大の法師は攻め立てられて額に汗を流し、今は最後だと思った。

四郎兵衛も狙っていたことなので、弓と箙を投げ捨てて、三尺五寸の「つゝらい」、と言う太刀を抜いて待った。近づくかと思うと、はやりきった太刀は左手も右手もかまわず、薙打ちに散々打って懸かる。忠信も入れちがえて斬り合った。打ち合わせる音の鳴り響く事は、御神楽の銅拍子を打つようだ。的は太刀を持って構えている。その脇の下から寄り、新鷹が鷹を入れる小屋へ入ろうとするように、錣を傾けて飛び込んで切りつけた。大の法師は攻め立てられて額に汗を流し、今は最後だと思った。忠信は酒も飯も摂らず、今日で三日になっているので、打つ太刀も弱くなってきた。大衆はこれを見て

「よし、攪範、今だ、勝ちに乗れ。源氏は受け太刀のなっているようだ。隙があるぞ」と力を添えて斬りかからせた。暫くは積極的に切りつけていたが、どうした事かこちらも受け太刀になってしまった。

「攪範の方が攻められているぞ。」それ、加勢して助けよう」という。

「もっともだ。そうしよう」と加勢する大衆は、医王禅師、常陸禅師、薬院の頭、かえりさかの小聖、治部法眼、山科法眼など屈強なもの七人が加勢してわめき声を挙げて忠信に懸かった。

忠信はこれを見て、夢を見るような思いがしたとき、攪範が叱って言った。

「これはどうした事だ衆徒、狼藉に見えるぞ。大将軍の戦は加勢などせずに、そのまま見て居れ。加勢して末代まで(卑怯者の)誹りを受けさせるつもりか。そんなことをすれば生まれ変わった来世では敵と思うぞ」と言う。これを聞いて大衆は「加勢しても嬉しいとも言わない者では、ただそのまま戦いを見よう」と一人も加勢には加わらなかった。忠信は憎し、奴を一引きに引いて見られればと思った。

持っている太刀を振りかざし、兜の鉢の上にからりと投げかけ、少し怯む所を佩き添えの太刀(小刀))を抜いて走り懸かり、ちょうと打つ。兜の内側へ太刀の切っ先を入れた。あわやと思う所で、忠信は錣を傾けちょうと突く。錣の一番上の鉄板、鉢付けをしたたかに突かれたが,首は問題なかった。忠信は三、四段ほど下がった。底には大きな伏木があった。ためらわずにゆらりと越えた。攪範は追いかけて力一杯打ちかかる。それを打ち外し、伏木い太刀を討ち貫き、抜こうとする暇に忠信は三段ほどするすると引く。崖下を覗いてみると四十丈ほどの巨岩の上だ。これこそ、龍返しと言って人も通わない難所だった。

左も右も足を置くところもない深い谷で、顔を出して覗こうにも、覗きようもない場所だ。敵は後ろに雲霞のごとく続いていた。ここで切られたならば、脆くも討たれたと言われるだろう。谷に落ちたなら、自害したと言われるだろうと思い、鎧の草摺りを掴み、大岩に向かって「エイヤ」と声を出して飛んだ。二丈ほど飛んで落ち,岩の間に足を踏み直し、兜の錣を押しのけて見れば、攪範も谷を覗いて立っていた。

「悪いところにと御出見せたものだ。戻って戦え。君のお供とと思うので、西は西海の博多の津、北は北山、佐渡の島。東は蝦夷の千島までもお供する」というやいなや、エイッと声を出して跳ねた。

どうした事か運の尽きの悲しさは、草摺りを伏木の突き出したところに引っかけて、真っ逆さまにドッと転び、忠信が刀を引っさげて待つ所へ、のさのさと転がってきた。起き上がるところを、一歩退き、狙い澄ましてはっしと斬りかかる。太刀は聞こえた宝物で、腕力は強い。兜の真っ向をハタと打ち割り、顔を半ばほど切りつけた。太刀を引けば,がばと伏す。起きようとしたけれど、ただ弱りに弱り、膝を抑えてただ一声、うーん、だけを遺言として、四十一で死んでいった。

思う所に切り伏せて、忠信はしばらく休み、抑えて首を掻き、太刀の先で貫いて、中院の峰に上り、大声で「大衆の中でこの首を見知った者はいるか。音に聞こえた攪範の首を、よしつねが取ったぞ。門弟がいるなら引き取って供養せよ」と、雪の中に投げ入れた。大衆はこれを見て「攪範さえも叶わないのに、我等もああなるだろう。さあ、麓に帰り、この後どうするか詮議しよう」と言う者が出ると、穢い事に、ともに死のうという者もなく、「その通りだ」と言って,大衆は麓へと帰った。

忠信は一人吉野に棄てられ、あちこちの音に聞き耳を立てると「助けてくれ」という者が居た。死んでしまった者も居る。忠信は郎等達を探して見たが、一人も行きのある者は居なかった。これは廿日の事なので、暁にかけて出る月の宵はまだ暗かった。忠信は必ず死のうと思った命を助かり、今死のうとしても意味はない。大衆と寺中の方へ行こうと思った。兜を脱いで高紐(胴と肩上を繋ぐ紐)に掛け、血の付いた太刀を拭って担ぎ、大衆より先に寺中の方へ行った。大衆はこれを見て声々に喚いた。

忠信は一人吉野に棄てられ、あちこちの音に聞き耳を立てると「助けてくれ」という者が居た。死んでしまった者も居る。忠信は郎等達を探して見たが、一人も行きのある者は居なかった。これは廿日の事なので、暁にかけて出る月の宵はまだ暗かった。忠信は必ず死のうと思った命を助かり、今死のうとしても意味はない。大衆と寺中の方へ行こうと思った。兜を脱いで高紐(胴と肩上を繋ぐ紐)に掛け、血の付いた太刀を拭って担ぎ、大衆より先に寺中の方へ行った。大衆はこれを見て声々に喚いた。「寺中の者共、聞こえるか。九郎判官殿は山の戦に負け負けて、寺中へ落ち給うぞ。それ、逃がし奉るな」

風は吹く、雪は降る。人々はこれを聞き付けなかった。忠信は大門に入り、義経のいると思える方角に向かって伏し拝み、南大門を真っ直ぐ下って行ったが、左の方に大きな家があった。これは山科の法眼という者の坊だった。入って見ると住職のいる方丈には人が一人もいなかった。庫裏の傍らに法師二人、兒子三人いた。様々な菓子などを積んで、瓶子の口に祝いの花形などを付けて飾っていた。四郎兵衛これを見て「これこそ良いところに来た。何はともあれ、お前たちの用意した酒盛りの銚子は別の所へ行くぞ」と、太刀を担いで縁側の板をがっばっと踏んで,荒っぽくづづっと入る。

兒子も法師も驚いて、腰が抜けたのだろう、尻を上げて手を突き、這って三方へ逃げた。忠信は座敷にどっかりと座り、菓子などを引き寄せ、思う存分に食べているところへ、敵の喚く声が聞こえた。忠信はこれを聞いて、銚子、杯を取って回ると、時間がかかって叶わないと思い、達者な酒飲みの男なので、瓶子の口に手を入れて、横に零すようにして吞み、兜を膝の下に置き、少しも騒がず、火で額を炙っていたが、重い鎧は着ていたし、そのまま深い雪をこいで来た。戦疲れに酒は飲む、火にはあたる、敵の寄せ手の喚くのを夢のように聞いて眠ってしまった。

大衆はここに押し寄せ「九郎判官、、ここにおいでか、出て来給え」と言う声に驚いて、兜を着け、火を消して「何の遠慮があるものか。志のある者は、ここへ来いや」と言ったけれど、命を二つ持っていれば別だが、そうではないので入らず、ただそとに集まっていた。山科の法師が言うには「落人を入れて、夜を明かそうと言う事も分からない。我等の世でもあるから、この程度の家は一日に一つずつも作れよう。ただ焼きだして射殺せ」と言った。

忠信はこれを聞いて「敵にk焼き殺されたと言われるのは、無念のこと。自ら焼け死んだと言われようと思い、屏風一具に火を点け、天井へ投げ上げた。大衆はこれを見て「おお、中から火を出したのか。出てくるところを射殺せ」と、矢を捌け刀、長刀を構えて待った。火が回って忠信は広縁に立っていうには「大衆どもすべてを鎮めて聞け。真に判官殿と思い奉るのか。君もうとうに落ちて行かれた。ここにいるのは判官殿ではないぞ。御内、佐藤四郎兵衛忠信という者だ。私を討ち取った人が、君を討ち取ったと言うなよ。腹を切るぞ。首を取って鎌倉殿の見参に入れろや」と、刀を抜き左の脇に刺し貫くようにして、刀を鞘に差し,部屋の中へ飛んで帰り、走り込んで、ないデントの間の引き橋を外し、天井へ上って見ると、東の屋根の端はまだ焼けてはいなかった。

板屋根を葺く板を踏み放し、飛び出てみると山を切り、傾斜地に建てる崖造りにした建物なので、山と坊の間一丈は超えない。これほどの所を飛び損ねて、死ぬほどの運命ならば、どうにもならない。八幡大菩薩、知見を垂れ給えと祈誓して、エイッと声を出して跳ねたら、後ろの山へ間違いなく飛びついて,上野山へ登り、松のがまとまって生えているあるところで鎧を脱ぎ、それを敷いて兜の鉢を枕都市て、敵が慌てふためく有様を見ていた。大衆が言うには「ああ、恐ろしい。判官と思っていたら佐藤四郎兵衛だった。騙されて多くの人を討たれた事は残念だ。大将軍ならばこそ首を取って鎌倉殿の見参を願おうとしていたのに、憎い、ただ、そのまま焼き殺せ」と言った。

火も消え,焔も治まった後、焼けた首でも執行の僧に見参願おうと、皆で探したが、自害もしていないし、焼けた首もない。そこで大衆は「人の心は剛でも、さらに剛な者だ。死んで後までも屍の上野端を見せまいと、塵・灰にまで焼け失せさせたのだろう」と言って、寺中に帰って行った。忠信はその夜、蔵王権現の御前で夜を明かし、鎧を賀音源の御前に置いて、二十一日の曙に御嶽を出て、二十三日の夕暮れに、危うく命拾いして再び都へ入った。

⑥吉野法師判官を追いかけ奉る事

さて、義経は十二月二十三日に吉野のくううしょうの庄、しいの嶺、譲葉の峠という難所を越えて、こうしうが谷の一部、桜谷と言うところに居た。雪が降って積もり氷って氷柱が出来、一方ならぬ山路なので、皆疲れて、太刀を枕にするなどで横になっていた。判官は心許なく思い,武蔵坊を呼んで言うには「そもそもこの山の麓に、義経に協力するものはいるか。酒を分けて貰い、疲れを休めて、一休みして落ちよう」と言った。

さて、義経は十二月二十三日に吉野のくううしょうの庄、しいの嶺、譲葉の峠という難所を越えて、こうしうが谷の一部、桜谷と言うところに居た。雪が降って積もり氷って氷柱が出来、一方ならぬ山路なので、皆疲れて、太刀を枕にするなどで横になっていた。判官は心許なく思い,武蔵坊を呼んで言うには「そもそもこの山の麓に、義経に協力するものはいるか。酒を分けて貰い、疲れを休めて、一休みして落ちよう」と言った。武蔵坊「誰か心やすく頼まれるのを承知するとも限りません。この山の麓に弥勒堂が建っています。聖武天王の御建立で、南都の勘修坊が別当として来ているので、その代官に御嶽左衞門というものがいます。、俗人がなっている俗別当です」と申し上げると「頼りにする者は居るのだな」と仰せられ、手紙を書いて武蔵坊に渡された。麓に下りて左衞門にその事を伝えると「ほど近くいらっしゃるのに、今まで仰せもありませんでした」と、親しい者五、六人を呼んで、様々な菓子、酒、ご飯物などとともに、長櫃二号(2箱)を担がせて、桜谷へと参らせた。

判官はとても心が安まると仰せられて,十六人が車座になった中に,二合の長櫃を据えて、酒が欲しい人は酒をを、飯を食べようとする人は酒を、それぞれだった。思う存分に広げて、飲み食いを始めようとした所へ、東の杉山の方に人の声が微かに聞こえるのを、判官は怪しいと思し召した。

「炭を売る老人も通らないのだから、炭焼きとは思えない。嶺の細道は遠いので、貧しい者が薪を切る斧の音とも思えない」と、鋭く後ろを見ると、一昨日中院の谷で四郎兵衛が討ち洩らした吉野法師が、未だに憤りを忘れず,甲冑をよろい百五十人ほど出て来た。

「何と敵だぞ」と宣うと、死んだ後の恥も顧みず,皆ちりぢりになった。常陸坊は人より先に落ちた。後を振り返ると、武蔵坊も君もまだ元のところに動かずにいた。

「われらがここまで逃げたのに、あの人達が留まっているのは、どんな事を考えてだろう」と言っているうちに、二合の長櫃を一つずつ取り上げ、東の盤石(大岩)に向かって投げ落とし、積んであった菓子を雪を静に掘り、埋めてから落ちられた。

弁慶は遥か先を行く常陸坊に追いつき「各々の跡を見ると、曇りのない鏡を覗くようだ。命が惜しければ、沓を逆さまに履いて落ちなさいよ」と言った。判官はこれを聞いて「武蔵坊は奇異なことをいつも言うわ。どのようにして沓を逆さまに履くのだ」と仰せがあると、武蔵坊は「そう言う君は梶原の船に逆艪を付けると言うのをお笑い為された」と言うと

弁慶は遥か先を行く常陸坊に追いつき「各々の跡を見ると、曇りのない鏡を覗くようだ。命が惜しければ、沓を逆さまに履いて落ちなさいよ」と言った。判官はこれを聞いて「武蔵坊は奇異なことをいつも言うわ。どのようにして沓を逆さまに履くのだ」と仰せがあると、武蔵坊は「そう言う君は梶原の船に逆艪を付けると言うのをお笑い為された」と言うと判官「本当は逆艪と言う事も知らなかった。まして履を逆さまに履くと言う事は、今初めて聞いた。とにかく履いてみても、末代までも笑い物にならないなら履こう」と仰った。

弁慶「それなら申し上げましょう」と、(昔インドにあったという)十六の大国、五百の中国、数限りない小国までの代々の帝のこと、その国々の合戦の事を語ると、敵は矢の届く範囲に近づきながら、まん丸い円を描いて立ち並び、静かにして語る事に聞き入った。

「十六の大国の中に西天竺だったと思うが、良くは分からない波羅奈国という国があった。その国との境に香風山と言う山があった。麓には千里の広野があった。香風山は宝の山とされ、たやすく人も入れなかったのを、波羅奈国の王、この山を取ろうと考え、五十一万騎の軍兵連れて、知らない国へ討ち入った。

その国の王も賢かったので、かねてから宝の山の存在を聞き及んでいた。香風山の北山麓に千の洞という所がある。ここには千頭の象がいた。中に大きな象が居た。国王はこの象を捕まえて飼っていたが、一日に四百石を食べる。公卿は詮議して「この象を飼われていて、何の利益が増すのでしょう」と申し上げると、帝が仰せられたのは「勝ち戦になることだ」と宣旨を下された。その時、思つてもいなかった戦が始まったが、前線に武士を出さずこの象を呼び寄せ、王は口を象の耳に当て「私の恩を忘れるな」と、命じて敵の陣へと放った。

大象は怒りを全身に示した。荒々しい象で、天に向かって一声吠えると、大きなホラ貝を千個揃えて吹くような大音響だった。その声は骨身に染みて耐えがたいほど。左の足を差し出して、その方を踏むと一度に五十人の武者を踏み殺す。七日七夜の合戦で五十一万騎は皆討たれた。供奉の公卿侍三人は、上下十騎に攻められ、香風山の麓に逃げて立て籠もった。頃は神無月廿日あまりの事なので,紅葉は散り敷き、薄く積もった雪を踏んで落ちて行く。

国王は自らの身を助けるために,履を逆さまに履いて落ちて行く。先は後、後は先になった。追手はこれを見て「これは別の国の賢王なので、どんな謀があるか分からない。この山は虎が住む山なので、夕日が西へ傾いてしまっては,我等の命も保証の限りではない」と、麓の郷へと帰っていった。国王は命が助かり、自国へ帰り、五十六万騎のの勢を揃えて、再び合戦して勝ち、喜びを重ねたが,履を逆さまに履いたからこそだった。

「異国の賢王このようにされたが、君は本朝の武士の大将軍、清和天皇の十代の御末になります。

『敵が奢れば、我は奢らず。敵奢らなければ、我奢れ』という漢の説があります。人は知らなくても弁慶は…」と言って真っ先に履を前後逆に履いて進んだ。判官はこれを見て「奇異なことを見知っているな。どこでこういうことを習ったのか」と仰せられると「桜本の僧正の元に居たときです。法相三論(仏教の教え)の中の遺教の中に書かれています」と申し上げた。

「何とも弁慶は文武二道の碩学だ」と褒め給わった。武蔵坊「私より他に心も剛で、思案も深い者はいない」と自賛して、心静かに落ちて行くと、大衆も程なくそれに従った。

その日の先陣は治部の法眼が努めた。衆徒に会って言ったのは「ここに不思議なものがあるのはどうしてだ。今までは谷に下りている跡が、今は谷からこちらへ来ている。どういうことだ」と言うと、後陣にいた医王禅師と言う者が走りよってこれを見て「こういうこともあろう。九郎判官という者は鞍馬育ちの人です。文武二道に精通している。付きそう郎等共も一人当千でないものはいない。その中に法師が二人いる。一人は円城寺の法師、常陸坊海尊と言う修学者。もう一人の桜本の僧正の弟子で、武蔵坊と言う者は、異朝我が朝の合戦次第をすっかりと知っている者です。香風山の北麓で、一頭の象に攻め立てられて、履を逆さまに履いて落ちた、波羅奈国の帝の先例を引いたことでしょう。隙を見せずただ追いかけることです」と申した。

その日の先陣は治部の法眼が努めた。衆徒に会って言ったのは「ここに不思議なものがあるのはどうしてだ。今までは谷に下りている跡が、今は谷からこちらへ来ている。どういうことだ」と言うと、後陣にいた医王禅師と言う者が走りよってこれを見て「こういうこともあろう。九郎判官という者は鞍馬育ちの人です。文武二道に精通している。付きそう郎等共も一人当千でないものはいない。その中に法師が二人いる。一人は円城寺の法師、常陸坊海尊と言う修学者。もう一人の桜本の僧正の弟子で、武蔵坊と言う者は、異朝我が朝の合戦次第をすっかりと知っている者です。香風山の北麓で、一頭の象に攻め立てられて、履を逆さまに履いて落ちた、波羅奈国の帝の先例を引いたことでしょう。隙を見せずただ追いかけることです」と申した。矢が届く頃になるまでは音も立てず,近づいて一斉に鬨の声を挙げると、十六人が驚いた。判官は「初めから私の言う事を聞かなから」と言ったが、聞こえぬふりをして錣を傾け、揉みに揉んで落ちて行った。

ここに難所が一つあった。吉野川の水上、白いとの滝と言う。上を見ると五丈ほどの滝が糸を乱したように懸かる。下を見ると三丈は十分にある地獄の紅蓮地獄のような淵。水上は遠く、雪代の水は多く、瀬々の岩間を叩く波は、蓬莱山を崩すほどの勢いだ。こちらも、あちらも、水の上は二丈ほどの盤石の屏風を立てたようだ。秋の末から冬の今まで,降り積もった雪は消えず,雪も氷も揃って銀箔を延ばしたようだ。武蔵坊は人より先に川の端に行ってみると、どうやって先へ進むか分からない。そうかと言って人を傷つけるわけにもいかない。いつものことで「これほどの山河でまごつくのか。ここを越えよう」といった。

判官「どうやってここを越えるのだ。こうなったら思い切って腹を切れ」

弁慶「人はどうか知らないけれど、武蔵は」と川の端へ寄り、双眼を塞いで祈誓した。

「源氏が誓いまします八幡大菩薩は、何時のほどに我が君を忘れ参らせ給わったか。安穏を守り私の祈誓をお受け下さい」

目を開くと四、五段ほどの所に気になる場所があった。走り寄ってみると、両方が飛び出した山の先端のように、水は深くたぎって落ちていたが、向かいを見ると岸が崩れたところに、竹が一叢生えていて、その中に高く伸びた竹が三本、先が一つに絡まり合って、日頃降った雪に押されて、川の中にたわみ懸かっていた。竹の葉には仏像の飾りのように氷が下がっていた。

判官もこれを見て「義経でも越えられるとは思わないが、ともかく深さを調べてみよう。越え損なって川へ入ったなら,誰でも続いて入れろ」と仰せられると「いざ、承知しました」と言った。

判官のその日の装束は赤地の錦の直垂に、鎧の裾を濃い紅色で縅した物を着、銀の星をちりばめた兜の緒を締め、黄金造りの太刀を佩き、矢の羽の中央が黒い、大中黒の矢を高く背負い、弓と熊手を持って、左の脇に挟み込み、川の端に歩み寄って草摺りを縛って錣を傾け、エイ、と声を出して跳ね飛ぶ。竹の先にガバと飛びつき、間違いなくするりと渡った。草摺りの濡れた所をさっさと打ち払い「そちらで見るより、たいしたことはない。続けや,皆の者」との仰せを受け、越す者は、片岡、伊勢、熊井、備前、鷲尾、常陸坊、雑色駿河次郎、下部では喜三太、これらを含めて十六人の討ち十四人が越えた。もう二人は対岸に残っていた。一人は根尾の十郎、一人は武蔵坊だった。

根尾が越えようとする所に、武蔵坊は左の袖を引っ張って言うには「お前の膝の震えようを見ると、越えることは出来まい。鎧を脱いで越せ」という。

「皆人が着て越える鎧を、私一人脱ぐのはどうなのか」と言うと、判官はこれを耳にして「何を言っているのだ弁慶」と問う。

弁慶「根尾に鎧を脱いで渡れと言ったのです」

義経「私の計らいで、脱がせなさい」と仰せられた。

皆人は三十にも足らない壮健な者達だが、根尾はその中で老体だった。五十六になっていた。

「理を曲げて都に留まれ」と度々仰せられていたが、「君が時めいていた頃には、御恩を受け妻子を養いました。君、またこのようになられると、私が都に留まり他の人に従うことなど意味がありません」と主張して、ここまで付いて来た。仰せに従い、鎧、具足を脱ぎ、どうしても越えられないと思うと、弓の弦を外して集め、一つに結び、端を向かいに投げ渡し「そっちへ引け。強く引張れ。しっかりとつかまれ」と、下の水勢の弱い淵を水に浸けて引き、対岸へと越した。

弁慶は独り残って、判官の越えた所を越さず,川上へ一町ほど上って岩角に降り積もった雪を長刀の

柄で打ち払い、「これほどの山川を越えかねて、あの竹に取り付き、、ガタピシリとし給うことは見苦しい。そこをどき給え。この川間違いなく跳ね越えて見参に入れよう」と言うと,判官これを聞いて

柄で打ち払い、「これほどの山川を越えかねて、あの竹に取り付き、、ガタピシリとし給うことは見苦しい。そこをどき給え。この川間違いなく跳ね越えて見参に入れよう」と言うと,判官これを聞いて「義経を嫉んでいるぞ。相手にするな」と仰せられて、革製の履の緒が解けたのを結ぼうと、兜の錣を傾けているとき、エイヤ、と言う声が聞こえた。水は早く岩波に叩きつけられ、ただ流れに流れて行く。判官はこれをご覧になって「ああ、やり損なったか」と、熊手を持ち直し、川端に走り寄り、激しく流れる水の中の鎧の胸板を熊手で引っかけ「これを見ろ」と言うと、伊勢三郎がつっと寄り、熊手の柄をむんずと取る。判官が覗いてみると、鎧を着た人一倍大きい法師を熊手に掛けて中に引っさげて、水に浸ったのを引き上げた。今日限りの命を生きて、御前へ苦笑いしてでて来た。

判官はこれをご覧になって、あまりの憎さに「どうだ。大口を利いた事とは全く似てないな」と仰せられると「過ちは常にあること。どんな名人でも失敗はあると言います」とおどけた洒落を口にした。

皆人は思い思いに落ちて行ったが,武蔵坊は落ちもせず、一叢の竹の中に分け入り、三本生えた竹の根本に物を言うように、かき口説く。

「竹も生あるもの。我も生ある人間。竹は根が有るものなので、春が来たなら、タケノコにが代わって出てくる。我等はこの度死んでしまっては,二度と帰らぬ習いなので,竹を伐るぞ。我等の命に代われ」と、三本の竹を伐り、根本には雪をかけ、末を水に掛けて出しておいた。判官に追いつき「跡を処置しました」と言った。判官が跡を振り返ってみると、山の激流はたぎって流れ落ちていた。

昔の事を思い出して感じられたのは「歌を好んだ許褚(きょちょ)は舟戦の中で、主を助け、笛を好んだ馬謖は岳(竹)に上って敗れた。大国の穆王(ぼくおう)は、雲に乗って天に昇る。漢の張博望は木ぎれに乗って黄河を渡った。=これらはいずれも、古代中国の故事を引用しているが、あまりや意味不明が多い。原文の注にもあるが、単に義経を良く思わせる比喩に使ったと思う=。義経は竹の葉に乗って、今の山川を渡る」と、言って上の山へ上がった。ある谷の洞で風が幾分吹き込まない所があった。

「敵が川を越えれば、下り矢(下向き)を一矢射て、矢種が尽きたら腹を切れ。奴らが渡れなければ、馬鹿にして追い返せ」と仰せられた。

大衆は程なく押し寄せ「上手く越えたものだ。ここを越えたのか。向こうを越えたのか」と口々に騒いだ。治部の法眼が言うには「判官だと言っても鬼神ではあるまい。越えるところはあるだろう」と向こうを見ると、間引いている竹を見つけ「これに取り付き越えないことには,誰も越えられない。集まれ者共」と言った。鉄奬黒の法師で、腹巻きを着けたものが、手矛長刀を脇に挟んで,三人が手に手を取って組み、エイ、エイの声を出して跳ねた。竹の先に取り付いて、エイヤと引くと、武蔵が本を伐って差した竹なので,引き担ぐように見えた。岩間にたたき込まれ,二度と見えず、そこの水屑となった。

向かいには上の山にいた十六人が、声を揃えてどっと笑うと、大衆はなんとも言えず、音もせすに静まり、日高の禅師が言うには「これは武蔵坊というたわけ者の仕業だ。ここにいてはまた馬鹿な事が起こる。水上を巡ろうとすれば日数を掛けることになる。さあ、帰って詮議しよう」という。

「穢いぞ。思い切り跳んで死ぬぞ」と、意欲を見せる者は一人もいなかった。「この件について話し合おう」と、後戻りして帰って行った。

判官はこれを見て、片岡を呼び「吉野法師に会って伝えなさい。『義経がこの川を越しかねていたのに、ここまで越えることが出来たのは嬉しい』と言い聞かせよ。後の為でもある」と言った。片岡は白木の弓に大の鏑矢をつがい、谷越しに一の矢を射かけて「ご命令だ。ご命令だぞ」と呼びかけたが、聞こえないようにして帰って行った。弁慶は濡れた鎧を着て、大きな臥木に登り、大衆に呼びかけて言ったのは、情けある大衆が射るなら,西塔に知られた武蔵の乱拍子(武蔵の乱れた踊り)を見ろと言った。大衆はこれを聞き入る者もいた。

「片岡、囃せよ」というと、本当に中差し(矢)で弓の下端を叩き、拍子を取って囃した。弁慶はそれに乗って舞ったので、大衆は帰りかねて、この舞いを見た。舞いは面白いけれど、笑い事を歌った。

「片岡、囃せよ」というと、本当に中差し(矢)で弓の下端を叩き、拍子を取って囃した。弁慶はそれに乗って舞ったので、大衆は帰りかねて、この舞いを見た。舞いは面白いけれど、笑い事を歌った。春は桜の流るれば、吉野川とも名付けたり。

秋は紅葉の流るゝなれば、龍田河とも言ひつべし。

冬も末になりぬれば、法師も紅葉て流れたり。

折り返し折り返し舞ったので、誰とは知らず衆徒の中から「馬鹿な奴だぞ」という声。「お前たちは、何とでも言うなら言え」と。その日はそこで過ごした。黄昏時になると,判官は侍共に仰せられた。

「そもそも御嶽左衛門が殊勝な志があって寄越した酒肴を、意外にも追い散らかされて不本意だろう。誰かその用意をした者がいるなら食べさせろ。疲れを休めてひとまず落ちよう」と仰せた。皆人は「敵が近づいているので,先を急いでいるので,用意した者はいません」というと「人々は後の事を考えていない。義経は我が身の分は、しっかりと持っているぞ」と、同じように立たれていると見えたのに、いつの間に取ったのか、橘餅(ミカンの類で包んだ餅))を廿ほど厚紙に包んで鎧の脇から引き出した。弁慶を召して「これを一つずつ」と言い、譲り葉を折り敷いて「一つを一乗(葛城山)の仏に奉る。一つを菩提の仏(金峯山)に奉る。一つを道祖神に奉る。一つを山の神に奉る」と言って置いた。

餅も見れば十六あった。人も十六人、君の御前に一つ置き、残りを面々に配る。「今一つ残るので仏の餅として四つおいたが、それを貰ってそれがしの取り分とする」と申す。皆人々これを給わって,手に手に持って泣いた。

「哀れな世の習いだ。君の君でおられ、これほどの志を思い参らせれば、良い縅の鎧、骨強い馬などを給わってこそ、御恩のように思って、喜ぶのは悲しい」と鬼神を欺き、妻子をも顧みず,命をも塵芥とも思わない武士ども、皆よろいの袖を濡す心のうちは言うまでもない。

判官も御涙を流し給う。弁慶もしきりに涙はこぼれるけれど、何気ない体で「この殿のように人の参らせ持って来たものを、持って分け与えたとしても泣けないのを、泣こうとするのは痴れ者であろう。戒めは力に及ばないことだ。身を助けるために、我も持っている」と、餅を廿ほど取り出した。皆も手々に取り、持たなかったのは不覚だ。変わらないけれどここに持っている」と、餅を廿ほど出した。君も良くやったと思し召されているところで、御前に跪き、左の脇の下から黒いものの大きなものを取り出し、雪の上に置いた。片岡は何だろうと思い、側に寄ってみると削って開けた穴の開いた竹筒に、酒を入れて持っていた。懐から土器二つを取り出し、一つは御前に差置き、三度お辞儀をして筒を振って言う。

「飲み手は多し,酒は筒で少ない。思う程があるので少しづつでも」とて飲ませ、残る酒を持っていた土器に差し受けて三度飲み、「雨も降れ、風も吹け、今夜は思う事なし」と、その夜はその場で夜を明かす。

明ければ十二月二十三日。「山路は物憂い。いざ麓へ」と言って、麓を目指して下り、北の岡、しげみが谷と言うところまで出たが、郷が近いので賎の男、賎の女も軒を並べていた。

「落人の習いは、鎧を着ては叶うことはないだろう。我等の世だったなら、鎧も心のままに任せられる。今は命に過ぎた者はなかろう」と、しげみが谷の古木のもとに鎧、腹巻き十六領脱ぎ捨てて,方々に落ちて行った。

「明年正月の末、二月の初めには奥州へ下ろうとしているので,その時必ず一条今出川の辺りで行き会おう」と仰せられると、承って各々,泣く泣く立ち別れ、或いは木幡、櫃河、醍醐、山科へ行く人もあった。鞍馬の奥へ行く人もあり。洛中に忍ぶ人もあり。判官は侍一人をも連れず、雑色も連れず、しきたへと言う腹巻きを召し、太刀を脇に挟み、十二月二十三日の夜更けて、南都の観修坊のもとへと向かった。