義経記 巻の六

①忠信都へ忍び上る事 ②忠信最期の事 ③忠信の首鎌倉へ下る事 ④判官南都へ忍び御出である事

⑤関東より勧修坊を召さるゝ事 ⑥静鎌倉へ下る事 ⑦静若宮八幡宮へ参詣の事

①忠信都へ忍び上る事

佐藤四郎兵衛は十二月二十三日に都へ帰り、昼はへんぴな場所に忍び、夜は洛中に入り、判官の行方を尋ねていた。しかし、人々はまちまちの答えで、はっきりしたことは分からなかった。吉野川に身を投げたとも聞こえ、或いは北国へ向かって、陸奥へ下ったとも申し、行方を定めようもなく都に留まっていた。とかくするうちに、十二月二十九日になった。一日はもちろん、片時も安心して暮らす事はなく、年の内も今日ばかりとなった。朝になると新しい年となる春の初めで、正月の儀式をする訳にもいかない。どこで一夜を明かすかもはっきりしないからだ。

佐藤四郎兵衛は十二月二十三日に都へ帰り、昼はへんぴな場所に忍び、夜は洛中に入り、判官の行方を尋ねていた。しかし、人々はまちまちの答えで、はっきりしたことは分からなかった。吉野川に身を投げたとも聞こえ、或いは北国へ向かって、陸奥へ下ったとも申し、行方を定めようもなく都に留まっていた。とかくするうちに、十二月二十九日になった。一日はもちろん、片時も安心して暮らす事はなく、年の内も今日ばかりとなった。朝になると新しい年となる春の初めで、正月の儀式をする訳にもいかない。どこで一夜を明かすかもはっきりしないからだ。その頃、忠信がひとえに想う女一人がいた。四条室町に住む小柴の入道と言うものの娘で、かやと言う女だった。判官が都にいた頃から見初めたので、忠信の想う心は浅くは無い。判官が都を出る時にも、摂津国河尻まで慕って来て、舟の中、波の上までもと願ったけれど、判官の北の方など多くの女人が一つの舟にお乗りになり、困ったことだと思ったが、自分まで女を連れて行く事はできないと考えて、尽きぬ名残を振り捨て、一人四国へ下った。その時の想いは未だ忘れられないので、二十九日の夜更けて女を尋ねて行った。

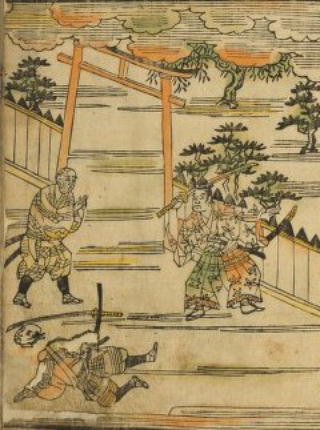

女は出て来て逢い、喜んで忠信を自分の家に隠し=絵・右=、様々に労った。父の入道にこの事を知らせたところ、忠信を一間に呼んで言ったのは「仮初めにも都を出て行かれて以来、何処へとも行方は知れずでしたが、ものの数にも入らない入道を頼って、ここへおいでになったことを嬉しく思います」と言い、そこで年を越したのだった。春が来て、嶽々の雪も消え、裾野も青葉混じりになったら、陸奥へ下ろうと思った。

こうするうちに「天はものを言わないが、人が噂を立てて秘密が漏れる」と言う事で、だれが喋る訳ではないけれど、忠信が都にいるのが噂になると、六波羅探題(京都守護)から探すようにお触れが出た。忠信はこれを聞いて「私が原因で他人に恥をかかせたくない」と正月四日に京を出ようとしたが、今日は日が悪いと出発しなかった。五日には女に名残を惜しまれて発たず、六日の暁には一旦出ようとした。しかし、すべからく男が頼ってはいけないのは女だ。昨日までは睦まじく、将来の希望を盛んに語り合ったのに、どういう天魔の勧めなのだろう、夜になって女は心変わりした。

忠信が京を出て後、東国の住人梶原三郎と言う者が京にいたが、初めて会ったのに、見初めたのだ。この男は世に時めいているが、忠信は落人だ。今を時めく男に想いを寄せることにしようと、心変わりだ。忠信の事を梶原に教えて、討つか絡め捕るかして、鎌倉の見参に入れたら、勲功は疑いない、などと思って知らせようとした。

こうした考えで女は五条西洞院にいる梶原の所へ使いをやった。梶原は急いで女のもとへ駆けつけた。女は忠信を一間に隠しておき、梶原をもてなした。その後、耳に口を当てて囁いたのは「呼び立てたのは別に子細はありません。判官の郎等に佐藤四郎兵衛と申す者がいます。吉野の戦で生き残り、去る二十九日の暮れ方から、ここにいます。明日は陸奥へ下ろうと出発します。出掛けて後に知らせないと恨まないで下さい。私とともに手を下さなくても、足軽共を差し遣わし、討つか、絡め捕るかして、鎌倉殿の見参に入れ、勲功を望んで下さい」と言った。

梶原三郎はこれを聞いて、あまりの事に呆れ、なかなかものが言えなかった。ただ疎ましく、情けない。空しさを考えると、稲妻、かげろう、水の上に降る雪、それよりももっと、移り気なのは女の心なのだ。こうした心変わりを夢にも知らず,女を頼って身を滅ぼそうとしている忠信こそ無残だ。

梶原三郎はこれを聞いて、あまりの事に呆れ、なかなかものが言えなかった。ただ疎ましく、情けない。空しさを考えると、稲妻、かげろう、水の上に降る雪、それよりももっと、移り気なのは女の心なのだ。こうした心変わりを夢にも知らず,女を頼って身を滅ぼそうとしている忠信こそ無残だ。梶原は「承りました。景久は一門の大事な任務を引き受けて、三年間京都にいる事になってますが、今年は二年目です。京都に駐在する者が、二つの役を果たすのは無理です。それに忠信を追討せよ、と言う宣旨もありません。欲にふけって、合戦に忠義立てしても、ご命令がなければ、報恩もないでしょう。仕損じたなら、一門の恥辱になります。景久には出来ません。私よりももっと、忠信を討とうという想いが強い人に頼みなさい」と言い捨て、急いで宿へ帰りながら、ものの情けを知らない無道な女と思い知り、ついにこの話は進めなかった。

このように梶原に疎まれ、腹を据えかねた女は、六波羅へ知らせようと思いつつ、五日の夜に入って、下女一人を連れて六波羅へ行き、江馬小四郎を呼び出し、忠信の件を伝えると、江馬はすぐに北条時政に注進した。

「時を移さず寄せて捕らえろ」と、時政は二百騎の勢で四条室町に押し寄せた。昨日一日、今宵終夜、名残の酒を飲まされて、忠信は前後不覚で寝ていた=絵・左=。頼む女は心変わりしていなくなっていた。常に髪を梳くなどしてくれた下女がいて、忠信の所へ走り込み、荒く身体を揺すって起こし「敵が寄せてきました」と告げた。

②忠信最期の事

忠信は敵の声に驚いて起き上がり、太刀を取り直し、かがんで外を見ると、四方に敵は満ち満ちていた。逃れる出る方法もない。そこで独り言を言った。

「始め或ものは終わりあり。生あるものは必ず滅す。その時には力及ばずだ。屋島、摂津国、長門の壇ノ浦、吉野の奥の合戦まで、随分と命はないものと思ったけれど、その時(最期)ではなかったので、今日まで生き延びてきた。そう言うことではあっても、ただ今が最期であることを、驚くのは愚かだ。だからといって犬死にはすべきでない」

そう言って、力強く出で立ちを調えた。

白い小袖に黄色の大口袴、直垂の袖を結んで肩に懸け、昨日乱した髪を梳きもしないで、上にたぐり上げて結び、烏帽子を立てるように被って盆の窪(首の後ろ)に引き入れ,烏帽子を結ぶ紐で額にしっかりと結んだ。太刀を取って俯いてみると、まだ仄暗く、物の具の色は見えなかった。敵は方々に群がっていた。かえって敵の中を通って行った方が、紛れて行けそうに思えた。しかし,甲冑をよろい、矢を番えて馬に鞭を当てて進んでも、追いかけられて散々に射られるだろう。薄手を負っても死にはしない。生きながら六波羅へ引かれたくない。判官の居られる所を知らない知らぬか、と問われれば、知らないと言う。さらに荒っぽく当たって糾問されよう。一旦,知らないと言っても,次第に性根が乱れ、後に有りの儘を白状したならば、吉野の奥に留まって,君に命を捧げた志は無になってしまうのは悲しい。何としても、ここは逃れないと行けないと思った。

白い小袖に黄色の大口袴、直垂の袖を結んで肩に懸け、昨日乱した髪を梳きもしないで、上にたぐり上げて結び、烏帽子を立てるように被って盆の窪(首の後ろ)に引き入れ,烏帽子を結ぶ紐で額にしっかりと結んだ。太刀を取って俯いてみると、まだ仄暗く、物の具の色は見えなかった。敵は方々に群がっていた。かえって敵の中を通って行った方が、紛れて行けそうに思えた。しかし,甲冑をよろい、矢を番えて馬に鞭を当てて進んでも、追いかけられて散々に射られるだろう。薄手を負っても死にはしない。生きながら六波羅へ引かれたくない。判官の居られる所を知らない知らぬか、と問われれば、知らないと言う。さらに荒っぽく当たって糾問されよう。一旦,知らないと言っても,次第に性根が乱れ、後に有りの儘を白状したならば、吉野の奥に留まって,君に命を捧げた志は無になってしまうのは悲しい。何としても、ここは逃れないと行けないと思った。(絵・左は国会図書館・義経記から)

中門の縁に潜り込んで見ると、上に古びた座敷がある。上って見ると屋根は薄い板張りで、京の板屋のあり方は、月の光は洩れ,星が見えるようになっている。葺かれた薄板も所々はまばらだ。強健な者は、左右の腕を挙げて、いた屋根を引き上げ、つっと出て梢を鳥が飛ぶように散り、散って逃げていく。江馬の小四郎はこれを見て「やー、敵は逃げるぞ。かまわぬ、射殺せ」と、精兵どもに散々に射さす。逃げる方は早業なので、矢の届く範囲から遠くなっていった。また、夜の曙なので町の路地は外して置いてある牛馬にひかせる車があって、追いかける駒の蹄も思うように進まず、忠信を見失ってしまった。

そのまま落ちて行けば、上手くく逃げおおせたのに、自分の行方を案じている者がいると思った。京の外れに逃げたら、在京の御家人などに命じて探させ、逃げ道を塞がれよう。京の中なら北条父子の兵が探すだろう。とても逃れきることは出来まいと考えたが、名もない末の者の手に懸かって射殺されるのは悲しいことだ。一両年も判官が住んでいた六条堀河の宿所に行き、君にお目にかかると思って、そこで討たれるなら仕方がないと六条堀河の方へと向かった。去年まで住み慣れた跡へ帰って来てみると、今年は門に立っている者もなく、縁に厚く塵が積もり、蔀(しとみ・揚戸)、遣戸(横に動かす戸)は皆崩れていた。御簾は風に揺れていた。一間の障子の中に入って見ると、蜘蛛の巣が垂れ込めていた。これを見るにつけても、日が経つとこのようになるのかと思うと、猛き心も失われて行くように思えた。

見ておきたいところを見回り、庭に面した座敷に出て、簾を所々切り落とし、蔀を上げて太刀を取り直し,衣の袖で押し拭い「どうにでもなれ」と独り言を言って、襲ってくる北条の二百余騎を一人で待った。哀れ敵よ、良い敵だ。関東では鎌倉殿の御舅、都では六波羅殿、我が身にとっては過分の敵だ。このような敵を前に犬死にするのは悲しい。だが、良い鎧が一両、箙に矢を盛り上げたもの一腰があれば、最後の戦をして腹を切ろうと思ったが、ここに鎧一両残されていた。去年の十一月十三日に都を出て、四国の方へ下った時、都への名残を棄てかねて、その夜は鳥羽の港に一泊したとき、判官は常陸坊を召して「義経の住んでいた六条堀河には、どんな者が住むのだろう」と仰せられた。常陸坊は「誰かが住むでしょう。自ずから天魔の住み家にでもなるでしょう」と申し上げると「義経が住み慣れたところが、天魔の住み家となるのは憂鬱なことだ。主のために重い甲冑を置いておけば、守りとなって悪魔を寄せ付けないようになる」と、小桜縅(小さい桜花の模様を染め出した革紐)の鎧、四方白(メッキした板が兜の下部、四方にある)の兜、山鳥の羽の矢、十六本差して、丸木の弓一張添えて置かれていた。まだあるだろうかと思って、天井に上がり,覗いてみれば、巳の時(御前10時)だったので、東の山から日の光が差し、隙間から入って輝いていたのは、兜の鉢の星が光ると見えた。

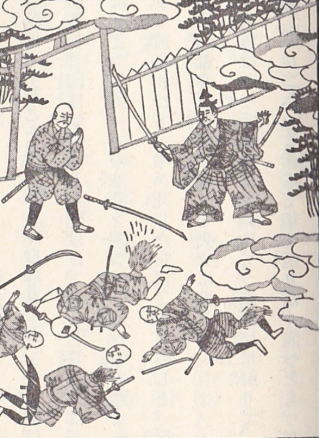

早速取り下ろし、草刷りを長く垂らして着て、矢を負い、弓を張り、弓弦を引いてみながら、北条殿の二百余騎を遅し、と待つところに、間もなく押し寄せてきた。先陣は大庭へ入り込み、後陣は門外に控えていた。江馬小四郎義時は蹴鞠をする場所の植え込みを楯に取り、「穢いぞ四郎兵衛。到底、逃げられないぞ。表に出ろ。大将軍は北条殿、このように名乗るのは江馬小四郎義時という者だ。早々と出て来い」というと、忠信はこれを聞いて、縁の上に立っている蔀の下部をガバッと突き落とし、矢を取ってつがえて言った。

「江馬の小四郎に言う事がある。哀れお前たちは法を知らない者達だな。保元平治の乱の合戦と言うのは、上と上との御事なので、内裏も御所にも(天皇にも上皇にも)恐れることなく、思うさまに振る舞ったが、この戦いはそれと似るべくもない。私とお前は“私軍”で、鎌倉殿も左馬頭殿の御君達、我等の殿のご兄弟だぞ。例えば人の讒言によって、御不和になり給わっても、これは讒言の冤罪なので、思い直された時には、後悔されるだろう」と言うが早いか、縁から下へ飛び降りて、雨落ち(軒から落ちる雨だれを受ける石)に立ち、次から次と散々に射る。江馬小四郎の真っ先に駆けた郎等三騎、同じように射伏せた。二騎が手負い、池の東の端を門外に向けて嵐に木の葉の散るように、群れになって引いていった。

後陣はこれを見て「穢し江馬殿、敵が五騎、十騎もいればともかく、敵は一人だぞ。返して戦え」と言う。江馬はこれを聞いて馬の鼻を取って返し、忠信を中に取り込めて、散々に攻める。四郎兵衛も十六本差した矢なので、程なく射尽くし、箙をかなぐり捨てて、太刀を抜き、大勢の中に飛び込んで、手に負えないほど散々に斬りまくる。馬、人はお構いなく、大勢がそこで斬られた。鎧に隙間がないように、鎧づき(体を揺すって)して身を的に射させた。精兵の射る矢は裏まで通った。小兵の射る矢は跳ね返って、突き立たない。しかし、隙間に刺さる矢も多いので、意識は次第に遠ざかっていった。

ともかく逃れられないので、弱って後に取り押さえられて首を取られては仕方がない。今は腹を切ろうと思って、太刀を打ち振って縁につっと立ち、合掌して言った。

ともかく逃れられないので、弱って後に取り押さえられて首を取られては仕方がない。今は腹を切ろうと思って、太刀を打ち振って縁につっと立ち、合掌して言った。「小四郎殿に申す。伊豆、駿河の若党が、ことのほかの狼藉に見えたので、万事を鎮めて、剛の者の腹を切る様をご覧なさいな。東国の方でも主に忠誠の志があり、災難に遭い、また敵に首を取らせまいと、自害する者のために、これこそ末代の手本とせよ。鎌倉殿にも自害の様、最期の言葉もお知らせ願う」と言うと江馬は「それならば、静に腹を切らせて、首を取れ」と手綱を棄てて、忠信の自害に目をやった。

忠信は安心したように思え、念仏を声高く三十辺ほど唱え、念仏の後に必ず唱える願以此功徳(がんにしくどく=仏道に添うよう願う)と続け、大の刀を抜いて、鎧の胴にある引き合いの緒をフッと切って、膝を突いて立て,体をキッと聳やかし、刀を持ち直し,左の脇の下に深く突き立て、右の肩の下へするりと引き回し、さらにみぞおちの辺りを貫いて臍の下まで掻き落とし、刀を引き抜き,拭って見て「ああ、良い刀だ。舞房(奥州の名人)に誂えて,善く善く作ると言った証拠だ。腹を切るのに少しも物の障る様でもなかった。この刀を棄てたらば、屍とともに東国で取られてしまう。若い者に良い刀、悪しき刀などと言われる事もあろう。黄泉国まで持って行こう」と、拭って鞘に差し、膝の下に押し入れて、疵の口を掴んで引き開け、拳を握って腹の中に入れ、、腸を縁の上に散々につかみ出して「黄泉まで持って行く刀はこうするのだ」と、柄を胸先へ,鞘は腰骨の下へ突き入れて、手をムズと組み、死にそうな様子もなく、息を強く念仏を唱えていた。(絵・上は岩波、日本古典文学大系から)

死にかねて世間の無常を嘆いて言うには

「哀れなるのは娑婆の世界の習いかな。老少不定の境。まさに定めはない(老いも若きも寿命が定まらない)。如何なる者の矢一つで死に、後までも妻子に憂き目を見さすのだ。忠信は如何なる因果で、死のうとするするのに死ねない業のほどが悲しい。これもあまりに判官を恋しく思う故に、これほど死にきれないのだろうか。これは判官の賜った御帯刀。これを御形見とみて、黄泉国へも安心していける」

と言って、抜いて置いた太刀を取って、先を口に含み、膝を押さえて立ち上がり、手を離してうつぶせにガバと倒れた。鍔は口で止まり、切っ先は鬢の髪を分けて、後ろにするりと通った。惜しい命だった。文治二年正月六日の辰の刻(午前八時)、ついに人手にかからず、生年二十八で世を去った。

③忠信が首鎌倉へ下る事

北条殿の郎等、伊豆の住人、みま(三島)の弥太郎という者、四郎兵衛の死骸に寄り、首を掻いて持ち、六波羅へ行き大路を渡して東国へ下ると噂された。しかし、恒例では朝敵の者が獄門に懸けられるときに大路を渡すのであって、これは頼朝の敵、義経の郎等だ。特別に大路を渡すべき首ではないと、公卿から仰せられたので、北条は理ありとして渡さなかった。小四郎五十四騎の勢を連れて,首を持って関東へ下る。正月廿日に着き、二十一日に鎌倉殿の前に据えた。

北条殿の郎等、伊豆の住人、みま(三島)の弥太郎という者、四郎兵衛の死骸に寄り、首を掻いて持ち、六波羅へ行き大路を渡して東国へ下ると噂された。しかし、恒例では朝敵の者が獄門に懸けられるときに大路を渡すのであって、これは頼朝の敵、義経の郎等だ。特別に大路を渡すべき首ではないと、公卿から仰せられたので、北条は理ありとして渡さなかった。小四郎五十四騎の勢を連れて,首を持って関東へ下る。正月廿日に着き、二十一日に鎌倉殿の前に据えた。「謀反の者の首を取りました」と申し上げると「何処の国の何という者だ」とお尋ねがあった。

「判官殿の郎等、佐藤四郎兵衛と申す者です」と申し上げると「討っ手は誰だ」と仰せられ、北条ですと申し上げた。

初めての事ではなかったがご機嫌が良いようだった。 自害の様子、最期の時の言葉、細々と申し上げると鎌倉殿は

「何という剛の者だ。人は皆、この心を持ちたいものだ。九郎についた若党は一人として愚かな者はいない。秀衡も見るところがあるからこそ、多くの侍共の中に、これら兄弟を加えたのだろう。なぜ東国にこれほどの者はいないのか。他の者、百人を召し使うより,九郎の志をすっかり忘れ、頼朝に仕えていれば大国、小国(中国、日本)全体はともかく、八ヶ国(関東)だったら、いずれの国でも一国は…」と仰せられた。

千葉(介常胤)、葛西(三郎清里)はこれを承り、「なんともつまらないことをした者の末期だ。生きていてこその物種だ」と言い合った。畠山(庄司郎重忠)が言うには「考えられないほど、立派に死んだからこそ、君もご機嫌が良かったのだ。生きて捕まり、関東へ連れて来られたなら、判官殿の御行方を知らないことはまさかあるまいと、厳しく問いただされたなら、生きている価値もあるまい。どうせ死ぬべき者が、余り物の侍達に顔を守られるのも辛いことだろう。忠信ほどの剛の者は、例え日本全土をを与えられても、判官殿の御志しを忘れ、君に忠実に使われるようなことはあり得ない」と、残る所なく申された。

大井(兵衛次郎実春)は宇都宮(左衛門尉朝綱)の袖を引き、膝を乗り出して「よくよく申し給えるものだ。初めての事ではないけれど」と囁いた。

「後代の参考に首を懸けろ」と仰せられると、堀弥太郎が承って座敷から立ち、由比ヶ浜八幡の鳥居の東に懸けた。三日過ぎてお尋ねがあり「まだ浜に懸けてあります」と答えると「不憫だ。国が遠ければ親しい者が首が、ここに懸けられていることを知らず、取っていかないのだろう。剛の者の首を久しく晒しては,その場所の悪魔になる事もある。首を召し返せ」と命じた。ただ棄てるわけにもいかず、左馬頭殿の御孝養に作られた勝長寿院の裏に埋めた。なおも不憫だと思われたのだろう、寺の別当に仰せがあり、百三十六部の経を書いて供養された。

昔も今も、これほどの弓取りはないと言われる。

④判官南都へ忍び御出(で)ある事

その頃、判官は南都勧修坊のところを訪ねたたが、勧修坊はこれをとても喜んで,幼少の頃から崇め奉っている普賢菩薩、虚空蔵菩薩を祀ってある仏殿に入れ、様々な労りを尽くした。折々に話しかけるのは「御身は三年に平家を滅ぼし、多くの人の命を失なわせたけれど、その罪からはどのようにしても逃れられません。一心に御菩提心を起こし、高野山、粉河(粉河寺)に閉じこもり、仏の御名を唱え、この世幾ばくもないので、来世を救われるようお考えはありませんか」と勧めると

その頃、判官は南都勧修坊のところを訪ねたたが、勧修坊はこれをとても喜んで,幼少の頃から崇め奉っている普賢菩薩、虚空蔵菩薩を祀ってある仏殿に入れ、様々な労りを尽くした。折々に話しかけるのは「御身は三年に平家を滅ぼし、多くの人の命を失なわせたけれど、その罪からはどのようにしても逃れられません。一心に御菩提心を起こし、高野山、粉河(粉河寺)に閉じこもり、仏の御名を唱え、この世幾ばくもないので、来世を救われるようお考えはありませんか」と勧めると「たびたび仰せを蒙りますが、もう一両年も、平気な顔をして髷を付けて、良く世の中の事を見よう」と仰った。

それでも若しや出家の心でも生じ給うかと、尊き法文などをその都度説き聞かせていたが、出家の心はなかった。夜は時間をもてあますので、勧修坊の門外にたたずみ,笛を吹き鳴らし、自らを慰めていたが、その頃奈良法師の中に、但馬の阿闍梨という者がいた。同輩に和泉、美作、弁君、これら六人が同じようにいうには「我等、南都で悪行無道だと呼ばれているが,特別な事をしたわけではない。そこで夜な夜な佇んで、人の持っている太刀を奪い、我等の宝にしよう」と言った。

「尤もなことだ」と、夜々、人の太刀を取り歩く。樊噲が謀をするのもこのようなのだろう。但馬の阿闍梨は「日頃はいるとも思えない極めて色の白い冠者で、背も小さい者が、良い腹巻きを着て、黄金造りの思いもよらない立派な太刀を佩き、勧修坊の門外に夜な夜なたたずんでいるが、持ち主には過分な太刀だ。いざ行って取ってやろう」と言い合った。美作が言うには「なんと意味のないことを言う者だ。このほど九郎判官殿は吉野執行に攻められて、勧修坊を頼んでそこにいると聞く。そのままにしておいた方が良い」という。

「それは臆病がさせるものだ。なぜ取らないのだ」というと「それはもっともだが,上手くいかなかったらどうする」

「毛を吹いて疵を求める、と言うではないか。勧修坊のあらを探して,難癖を付けるのよ。無理を押し通すにはこうするしかあるまい」と言って、勧修坊の辺りを狙う。

「各々六人、築地の陰の暗い所に立って、太刀の鞘に腹巻きの草摺りを投げかけ『ここにいる男が人を殴るぞ』というと、各々はその声で走り出て『何という馬鹿者だ。仏法が盛んなところで、たびたびぶしつけなことをして、罪を作っていることに気づかぬか。命を取るぞ。侍ならば髻を切って寺中へ追い込め。凡下ならば耳鼻を削って追い返せ』と、いい、しくじりをするのは準備不足だ」と体制を整え、ひしひしと、取り囲んで迫った。

判官はいつもの事なので,心を澄まし、笛を吹いていた。面白そうに見て通る者もあった。判官の太刀の尻鞘に腹巻きの草摺を当てて「ここの男は人を殴るぞ」というと、残りの法師共は「そうはさせないぞ」と三方から襲いかかった。こういう問題がないようにと判官は思っていたので、太刀を抜いて築地を後ろにして、待っているところへ、長刀を突き出すと、フッと切り、長刀を小刀の様に四つに切り落とした。このように散々に切ると、五人を同じように切り伏せた。但馬が怪我を負って逃げて行くのを、難所に追い詰め,太刀の背でたたき伏せ、生け捕りにした。

判官はいつもの事なので,心を澄まし、笛を吹いていた。面白そうに見て通る者もあった。判官の太刀の尻鞘に腹巻きの草摺を当てて「ここの男は人を殴るぞ」というと、残りの法師共は「そうはさせないぞ」と三方から襲いかかった。こういう問題がないようにと判官は思っていたので、太刀を抜いて築地を後ろにして、待っているところへ、長刀を突き出すと、フッと切り、長刀を小刀の様に四つに切り落とした。このように散々に切ると、五人を同じように切り伏せた。但馬が怪我を負って逃げて行くのを、難所に追い詰め,太刀の背でたたき伏せ、生け捕りにした。「お前は南都で何という名前だ」と問うと「但馬の阿闍梨」と答えると「命は惜しいか」と聞く。

「生を受けたものに、命が惜しくない者がいましょうか」と申し上げると

「さては聞くまでもないな。お前は卑怯者だ。首を切って棄てようと思ったが、お前は法師だ。私は俗人だ。俗の身として僧を切ることは仏を傷つけるのに似ているので、お前を助ける。今後はこうした狼藉をするな。明日、南都で言い広めることは

『私が源九郎と組むつもりだった』と言えば、それでは大した剛の者だと言われるぞ。証拠は何処にあると言われ、無し、と答えては人が信じないだろう。これを証拠にしなさい」と、大の法師を仰向けにひっくり返し、胸を踏んで刀を抜き、耳と鼻を削って放した。死んでしまった方が良かった、と嘆くけれどその甲斐はなかった。その夜、南都からかき消すように失せたのだった。

判官はこの災難に遭って後、勧修坊に帰り、持仏堂の学識のある僧、得業を呼び、暇を告げ「ここで年を送りたいと思っていたが、思う所があり都へ罷り出ます。お名残は尽きません。もし浮き世に長らえるなら言うに及ばず、また、死んでしまったとお聞きになったら、後世をお頼みします。師弟は三世の契りと申しますので、来世は必ずお会いできるでしょう」と言って出て行こうとすると、得業は「どうした事ですか。暫くはここにご滞在されると思っておりましたのに,思いの外の御出立はどういう理由か分かりません。どうあっても人の告げ口(梶原景時)を本当にしておいでだと思います。例え、どんな事を人が申したとて、本当の事とお考えなさるな。しばらくここに滞在され、明年の春の頃に何処へでもお向かい下さい。夢々すぐに出立などと仰いますな」と、名残惜しいままに止めたのだが判官は「今宵こそは名残惜しく思われても、明日、門外で起こった事件をご覧になれば、義経に愛想も尽きるでしょう」と言った。

勧進坊はこれを聞いて「どのような災難に今宵、逢うとお考えなのでしょう。このところ若い大衆どもは朝廷から庇護を受けていることで慢心し,夜な夜な人の太刀を奪い取る安堵と聞いていますが、腰に佩かれた太刀は、世の中の物を遥かに超えた御太刀なので、取ろうとした連中が、切られたのでしょう。それについては何ほどの大事でありましょうか。軽はずみと評判が立ったなら、得業のために甲斐甲斐しく働く者も居ります。関東へも訴え、都には北条がおいでなので、時政は自分では自分では扱いきれないと、関東へ子細を伝えるでしょう。鎌倉殿もどうにも宣旨院宣がなくては、南都へ大勢をよもや向けられないでしょう。そう言うことなので、御身が平家を追討された後は、都に滞在され天皇の御覚えもめでたく、法皇のお気に召しておられるので、宣旨院宣を請い申しされるのに、だれに劣ることがありましょう。御身は都にあって、四国、九州の軍兵を召されれば、集まってこないわけはありません。畿内中国

勧進坊はこれを聞いて「どのような災難に今宵、逢うとお考えなのでしょう。このところ若い大衆どもは朝廷から庇護を受けていることで慢心し,夜な夜な人の太刀を奪い取る安堵と聞いていますが、腰に佩かれた太刀は、世の中の物を遥かに超えた御太刀なので、取ろうとした連中が、切られたのでしょう。それについては何ほどの大事でありましょうか。軽はずみと評判が立ったなら、得業のために甲斐甲斐しく働く者も居ります。関東へも訴え、都には北条がおいでなので、時政は自分では自分では扱いきれないと、関東へ子細を伝えるでしょう。鎌倉殿もどうにも宣旨院宣がなくては、南都へ大勢をよもや向けられないでしょう。そう言うことなので、御身が平家を追討された後は、都に滞在され天皇の御覚えもめでたく、法皇のお気に召しておられるので、宣旨院宣を請い申しされるのに、だれに劣ることがありましょう。御身は都にあって、四国、九州の軍兵を召されれば、集まってこないわけはありません。畿内中国 の軍兵も一つになって集まるでしょう。鎮西の菊池、原田、松浦、臼杵、戸次の者共も召されたのに参上しなかったら、片岡、武蔵などの荒武者共を差し遣わし、少々、追討されるのがよろしい。他は乱れることもないでしょう。半国(西日本)が一つとなり、荒乳の中山、伊勢の鈴鹿山を切りふさぎ、逢坂山の関を一つにして兵衛佐殿の代官を関から西へ入れてはいけません。得業もこのように申す以上、興福寺、東大寺、山(比叡山)、三井寺、吉野、十津川、鞍馬、清水などを一つにする事は、難しい事ではありません。それが出来なかったら、得業の恩を一度は受け、それを忘れていない者が、二、三百人いるので、彼らを召して城郭を構え,櫓を組み、御内の一人当千の強者どもを集め、櫓へ上がって弓を引けば、心の強い者共に戦をさせ、よそでそれを見ましょう。万一、味方が敗れるようなら、幼少の頃からおすがりしている本尊の前で,得業が読経すれば、御身は念仏を唱え、腹を切り給え。得業も剣を身に立てて(自害して)、後生までお供しましょう。現世ではあなたのお祈りの師、来世は人を導く高僧に生まれ変わりましょう。」と、世にも頼もしく語られた。

の軍兵も一つになって集まるでしょう。鎮西の菊池、原田、松浦、臼杵、戸次の者共も召されたのに参上しなかったら、片岡、武蔵などの荒武者共を差し遣わし、少々、追討されるのがよろしい。他は乱れることもないでしょう。半国(西日本)が一つとなり、荒乳の中山、伊勢の鈴鹿山を切りふさぎ、逢坂山の関を一つにして兵衛佐殿の代官を関から西へ入れてはいけません。得業もこのように申す以上、興福寺、東大寺、山(比叡山)、三井寺、吉野、十津川、鞍馬、清水などを一つにする事は、難しい事ではありません。それが出来なかったら、得業の恩を一度は受け、それを忘れていない者が、二、三百人いるので、彼らを召して城郭を構え,櫓を組み、御内の一人当千の強者どもを集め、櫓へ上がって弓を引けば、心の強い者共に戦をさせ、よそでそれを見ましょう。万一、味方が敗れるようなら、幼少の頃からおすがりしている本尊の前で,得業が読経すれば、御身は念仏を唱え、腹を切り給え。得業も剣を身に立てて(自害して)、後生までお供しましょう。現世ではあなたのお祈りの師、来世は人を導く高僧に生まれ変わりましょう。」と、世にも頼もしく語られた。これにつけても、義経はしばらくはその場に居たいと思われたが、世の人の考えなどもわかりにくく、わが朝に義経の他は居ないだろうと思うけれど、得業は世を越えた人と考えると、やはりその夜の内に南都を出て行かれた。なんとしても一人で御出立させるわけにはいかず、自分に忠実な弟子六人を付け、京へと送らせた。

「六条堀河と言うところでしばらく待っていなさい」と言って、義経はどこへともなく行ってしまった。六人は空しく南都へと帰った。それより後は勧修坊も判官の行方を知ることは出来なかった。しかし、奈良では人が大勢死んだ。但馬が披露したのは、判官は勧修坊の許で謀反を起こし、同調するはずの大衆が従わなかったのは、得業が判官のところに大衆を差し向け、殺させるためだとの噂が広がった。

⑤関東より勧修坊を召去るゝ事

南都に判官殿が居ることが六波羅の知るところとなり、北条義時は大変に驚き、急ぎ鎌倉へ伝えた。頼朝は梶原を召して命じたのは「南都の勧修坊と言う者が、九郎に組みして世を乱すようだ。奈良の法師も大勢討たれている。和泉、河内の者共が九郎に同情して味方をする前に、討伐を考えよ」と言った。梶原が言うには「それこそ由々しき御大事です。僧徒の身として,そのようなことを考えつく事こそ不思議です」と答えたところへ、また北条から飛脚が到来した。

南都に判官殿が居ることが六波羅の知るところとなり、北条義時は大変に驚き、急ぎ鎌倉へ伝えた。頼朝は梶原を召して命じたのは「南都の勧修坊と言う者が、九郎に組みして世を乱すようだ。奈良の法師も大勢討たれている。和泉、河内の者共が九郎に同情して味方をする前に、討伐を考えよ」と言った。梶原が言うには「それこそ由々しき御大事です。僧徒の身として,そのようなことを考えつく事こそ不思議です」と答えたところへ、また北条から飛脚が到来した。判官は南都に留まってなく、得業の計らいで隠していると言ってきた。梶原は「それならば宣旨院宣を戴き、勧修坊をここへ下って来させ、判官の行方をお尋ねされたらよろしいでしょう。答弁によっては死罪流罪にも」と言うと、急ぎ堀藤次親家に命じて、五十余騎で京へと馳せ上り、六波羅に着いてこの旨を伝えると、北条時政は親家を連れて、院の御所に参上し、子細を申し上げると、院宣は「私(後白河法皇)が計らうものではない。勧修坊と言う者は当帝のお祈りの師。仏法興隆の高僧で、大きな慈悲心を持った善知識(自ら菩提を修め、人を法に沿って導く人)です。内裏へこまかく説明しなければ叶うまい」と仰せられた。内裏で子細を説明すると、

「仏法興隆の象徴のような人も、そのような間違ったことなどを企てるに及んでは、私もどうにもならぬ。頼朝が憤るのも理由がないとは言えまい。義経も本朝の敵である上は,勧修坊を鎌倉へ下らせなさい」と宣旨が下ると、時政は喜んで三百余騎で南都に馳せ下り、勧修坊に宣旨の趣を披露した。得業はこれを聞いて「世は末代と言いながら,帝王の掟の尽きたことが悲しい。上古は宣旨と言えば、枯れた草木も花咲き、実を結び、空飛ぶ翼も落ちるとまで承り、伝えられてきたのに、今の世がこのようになれば,末の世はどんな事になるのか」と、涙に咽んだ。

「例え、宣旨、院宣であっても、南都にいてこそ屍を棄てるべきだが、それも僧徒の身として穏便でないなら、東国の兵衛佐は、諸法(仏法)を知らぬ人であるので、ついでに関東へ下って兵衛佐を教化しようかと思っていたので、下れと仰せられるのは嬉しい事だ」と出発の準備を調えられた。公卿殿上人の君達に学問の志がある者は、師弟の別れを悲しみ、東国までお供するると申し出たが、得業が仰せられるには「夢々、そう言うことがあってはいけない。私の身は罪科の者として召し下されている。過ちだといっても、その災難をどうして逃れられようか」と諌めると、弟子達は泣く泣く後に止まった。

「私がともかくも(死刑)なったと聞いたなら、跡を弔って下さい。もし、命永らえて、どんな野の末、山の奥にいると聞いたなら、訪れて来て下さい」と、泣く泣く思い切って出発して行かれた。この別れをものに例えれば、、釈迦が入滅された時、十六人の羅漢、五百人の御弟子、五十二類(比丘尼以下五十二の異類)に至るまで、悲しみ奉ったが、さすがにこれには勝らなかったが、決して劣るとは言いがたかった。

かくて得業は北条に連れられて、京都へ入った。六条(六波羅)の持仏堂に入り、様々な労りを受けた。江馬小四郎が言うには「何ごとでもお考えがあれば、承って南都へ伝えます」と言うと「何ごとも申すべきことはありません。ただ、この辺りに年来、知っている人がおいでです。私がここへ来ている事を聞いて、尋ねるべき人がおいでになったら、どなたも世に憚りながらおいでと思います。出来ることならその人に見参させして下さい」と仰せられると、義時は「御名を何と申す」「元は黒谷(比叡山西塔)に居られ、このほどは東山の法然坊」と仰せられると「さては近いところにいらっしゃる上人の御事ですか」と、すぐに使いを出した。

上人は大いに喜び、急いでやって来た。二人の高僧は御目を見合わせ、互いに涙に咽ばれた。勧修坊は「お会いできて喜びひとしおですが、面目ない事です。僧徒の法として謀反人に与したと、東国まで取り下されました。その難を逃れて帰ることが出来るかどうか分かりません。そこで古から『先立てば、弔いましょう。先立たれたならば、菩提を弔いましょう』と契り申していますので、先立って弔われることを喜び入ります。これを持仏堂の前に置かせていただき、御目にかかる度に思い出し、後世を弔って下さい」と、晴れの儀式に使う九条の袈裟を外されると、東山の上人は泣く泣く受け取られた。東山の上人は紺地の錦の経袋から、一巻の法華経を取り出し、勧修坊に渡した。互いに形見を交換し、上人が帰ると得業は六波羅に留まって、いつまでも涙に咽んでいた。

上人は大いに喜び、急いでやって来た。二人の高僧は御目を見合わせ、互いに涙に咽ばれた。勧修坊は「お会いできて喜びひとしおですが、面目ない事です。僧徒の法として謀反人に与したと、東国まで取り下されました。その難を逃れて帰ることが出来るかどうか分かりません。そこで古から『先立てば、弔いましょう。先立たれたならば、菩提を弔いましょう』と契り申していますので、先立って弔われることを喜び入ります。これを持仏堂の前に置かせていただき、御目にかかる度に思い出し、後世を弔って下さい」と、晴れの儀式に使う九条の袈裟を外されると、東山の上人は泣く泣く受け取られた。東山の上人は紺地の錦の経袋から、一巻の法華経を取り出し、勧修坊に渡した。互いに形見を交換し、上人が帰ると得業は六波羅に留まって、いつまでも涙に咽んでいた。この勧修坊と言う人は、本朝の大法会の大伽藍、東大寺の院主今の天子の師匠となり、広大慈悲の知識である。院参し給うときは腰輿、牛車に乗られ鮮やかな中童子、大童子(お仕えする者)、しかるべき大衆大勢がお供しまいらせ、左右の大臣も各々深く帰依し給わっていた。今はいつの間にか変わられて、日頃着ておいでの素絹の御衣は召されず、麻の衣の粗末なものに、久しく剃っておられない御髪、護摩の煙にくすぶぶった御様子は、なかなか尊く見えた。

六波羅を出て見慣れない武士をご覧になるのは悲しい事だろうに、粗末な馬に乗せられておられた。所々での落馬は目も当たられなかった。粟田口を過ぎて松坂を越え、ここには琵琶の名手、蝉丸が住んでいた逢坂の四宮河原を過ぎ、逢坂の関を越えれば、小野小町の住み慣れた関寺を伏し拝み、園城寺を左に見て、大津、打出の浜を過ぎて瀬田の唐橋を踏みならし、野路篠原も近くなり、忘れようとしても忘れられず、常に都の方を振り返って進んで行くと、都は次第に遠ざかっていった。

音には聞き、目には見ぬ小野宿の着たの摺り針峠、霞に曇る鏡山、伊吹の嶽も近くなる。その日は堀藤次、鏡の宿に泊まり、次の日は痛ましく思ったのだろうか長者に輿を借りて乗せ奉った。

「都をお出になるとき、このようにしてお召ししようと思いましたが、鎌倉への聞こえを憚り、御馬でにお乗せしたのです」と言うと、得業は「道のほどの御情けを感じ、喜んでおります」と仰せられルのが哀れでもあった。

夜を日に継いで下って行き、十四日に鎌倉へ着いた。堀藤次の宿所へお入れし、四、五日は鎌倉殿にしらせなかった。あるとき得業に話すには「おいたわしく、鎌倉殿にもここへお着きになった事を申し入れておりませんが、いつまでもそうはいきませんので、ただ今出仕して参ります。今日、御見参があるとお心得下さい」と言うと「思うだけでも心苦しい。早くお会いして尋問の書状を承り、私の考えを申し上げたいと思います」と仰せられた。藤次は頼朝の本へ参り、得業の到着、尋問を受ける事などを申し入れた。

頼朝は梶原を召して「今日中にk得業に聞くべき事がある。侍共を呼べ」と仰せられると、承った侍は以下の人々だった。

和田小太郎義盛、佐原十郎、千葉介、葛西兵衛、豊田太郎、宇都宮弥三郎、海上次郎、小山四郎、長沼五郞、小野寺前司太郎、河越小太郎、同小次郎、畠山二郎、稲毛三郎、梶原平三父子などが召し出された。鎌倉殿は言う。

「勧修坊に尋ね、問おうとする座敷は、何処が良いだろうか」

梶原が答える。

「御中門の下口の辺りが良いと思いますが」

畠山が午前に畏まり申すには

勧修坊の御座敷のことを承るところでは、梶原は中門の下口と申し上げました。これは判官殿に与したと言う、その故だと思えます。さすがに勧修坊というは、御俗姓と申し、天子の御師匠で、東大寺の院主で御座います。ご機嫌が良いので関東まで下向していらっしゃいました。そこで遠国であっても、座敷が乱れていては聞こえが悪いと存じます。下口などに手のお尋ねには、一言も御返事されないでしょう。ただ同座のご対面になってしまいます」と申すと「頼朝もその様に思う」と、御簾を日頃より高く巻かせ、お座敷には紫縁の畳、水干に立て烏帽子で御見参となった。堀藤次が勧修坊を連れてきた。鎌倉殿がお考えになったのは、何はともあれ僧徒なので、拷問は出来ない。言葉を持って攻め伏せて、問いただす事になると思し召した。

得業はお座敷に居直ったが、とかく仰せ出される事はなく、笑って、大の御眼ではたと睨んでおいでだった。得業はこれを見て、人の心の中もこのようなのだろうと思われ、手を握って膝の上に置き、鎌倉殿をつくづくと見守っていたので、頼朝の御問状も陳状も、あの表情通り、大変だろうと思い、人々は固唾を吞んでじっと待った。頼朝は堀藤次を呼び

得業はお座敷に居直ったが、とかく仰せ出される事はなく、笑って、大の御眼ではたと睨んでおいでだった。得業はこれを見て、人の心の中もこのようなのだろうと思われ、手を握って膝の上に置き、鎌倉殿をつくづくと見守っていたので、頼朝の御問状も陳状も、あの表情通り、大変だろうと思い、人々は固唾を吞んでじっと待った。頼朝は堀藤次を呼び「これが勧修坊か」と言った。親家は畏まって頷いた。しばらくして鎌倉殿は仰せられた。

「そもそも僧徒と言う者は、釈迦の教えを学び、師匠の閑室に入ってからこの方、心持ちを正しく、衣を墨で染めて仏法を興隆させ、経や菩薩の前に目をこらし、無縁の人を弔い、結縁の者を導くことこそ、僧徒の法としている。謀反の者に与して、世を乱そうとする謀は、既に世の中に知られている。九郎は天下の大事件となり、国土の乱を起こすことに同調する者を取り込み、、あまつさえ奈良法師を我に与せよと言い、それに従わない者は九郎に斬らせるようにしたことは、甚だ穏便ではない。それを不思議だと思う所に、さらに『四国、西国(九州)の軍兵をまとめ、中国、近畿の者共を召して、それに従わずに

出てこない者には、片岡、武蔵などと言う荒武者を差し遣わせ、追討して見せよ。他はともかく、東大寺、興福寺は得業の計らいならば、叶えられないときは討ち死にせよ』などと勧め田のはもってのほかと思っているのに、人を付けて都まで送ったのだから、九郎のいるところを知っているだろう。虚言は止めて正直に申されよ。そうでなければ、頑強な下人に命じて拷問をしてでも聞き出そうとしても、頼朝が悪いとは言えまい」よしたたかに問われ、勧修坊は削ぐに返事はなく、ハラハラと涙を流し,手を握って膝の上に置き

「万事を鎮め、人々よ聞き給え。そもそも聞いたことも習ったこともない言葉です。私は得業と名字はあるが、不心得者ではありません。和僧と言っても高名でもありません。都で聞いたのは、国の将軍となって、このような果報も生まれ、情けも持って居いると聞いていましたが、果報は生まれつきのものです。殿はずっと下の弟、九郎判官には遥かに劣り給う人ではあるのでしょうか。

言ってもつまらないことですが ,平治にはあなたの父、下野の左馬頭、衞門督に与して経の戦に負け、東国へと落ち給わったとき、長男m悪源太義平も斬られ、二男朝長も死にました。明くる正月には父も討たれたけれど、あなたは死なず美濃国伊吹の辺りを迷い歩き,麓の者共に生け捕られ,都へ連れられ源氏の名を流し、既に誅せられるところでしたが、池殿の哀れみが深く、死罪を流罪にして清盛の弟、頼守の家臣、弥平兵衛に預けられ、永暦の八月の頃だったか,伊豆の北条奈古谷の蛭が島蛭が島と言うところに流され、二十一年の星霜を経て,田舎人となった。それこそ頑固で居られると思っていたが,少し違いました。

無残な事に九郎判官と後背するとは。判官は情けもあり、心も剛です慈悲も深い。治承四年秋の頃、奥州より馬の腹の筋が切れるほど走らせ、駿河の国、浮島が原に下って来て,一方の大将軍を請け、一張りの弓を脇に挟み、三尺の剣を佩いて西海の波に漂い,野山を家とし命を捨てて身を忘れ,いつしか平家を討ち落として、御身を責めて一両年は天下の将軍として栄えさせようと,骨身を砕きました。

人の讒言は今に始まったことでは無いが、深いっころざしを忘れて、兄弟不和になりたまわったことだけでも、甚だ持って愚かなことです。親は一世の契り、主は三世の契りと言っても,二人の契りはこれが始めなのか、半ばのものか、それとも後の世の契りか知らないが、兄弟は後生までの契りと聞いています。その仲を違われたと言う事で、あなた(頼朝)を人とも思えない人と、世の中では言っています。

去年の十二月二十四日の夜更け,日頃は千騎万騎を引き連れていらしたが、侍一人さえも引き連れず、腹巻きに太刀を佩いて、編み笠を被り、万事頼むとおいでだったのは、昔は全く知らなかった人でも、どうして一度の慈悲を惜しみましょうか。一度は勲功を望み、如何なる時に祈り,如何なる時に討つべきか。これを持って推察なさいませ。あらぬ事を人が申していることを漏れ聞いたからこそ、去年の暮れに出家し給えとたびたび申し上げましたが、その梶原のために,出家はしたくもないと申された。その上、判官殿の帯びている太刀を奪い取ろうと,悪僧共に斬らせたのを、人の讒言と申し立てました。

全く奈良法師に与せよと申したことなどありません。その災難で南都を落ちられるときの心の内はどれほどやるかたなくお思いだったでしょう。

「四国、九国の者を呼べ。東大寺、興福寺は得業の計らいです。君は天下に御覚えも良く、院のお気に入りでもありますので,在京して日本を半国づつ治めなさいまし」と勧め申した。

しかし、得業の心を読み取ると、とても恥ずかしく思われたのだろうか。あなたには分かって戴けない奉仕ではありましたが、あなたのためにお祈りをした師でもあります。平家追討のため西国に赴かれたとき、摂津の渡辺で源氏を祈る者はいるか、とお尋ねされた時、どういう馬鹿者がお知らせしたのでしょう。得業が見参し平家を呪詛して源氏を祈れとおおせられましたが、その罪を逃れようと度々,辞退いたしましたところ「御坊も平家と一つなのか」と仰せられた恐ろしさに、源氏を祈り奉った時も「天に二つの日、照らし給わず、二人の国王なし」と申しましたが、我が朝を兄弟の手に握り給えと祈りましたのに、判官は生まれつき不運のひとなので、ついに世にも立ち給わず、日本国残る所なく,殿一人で知行し給うこと、これは得業の祈りに感応するところではありません。

これより他は、如何に糾問されようとも、申すべき事はありません。決まり切ったように、悟り深い者を苦しめるのは何の利益があるでしょう。どんな人に命令を受けているのですか。早々と首を刎ねて、鎌倉殿の憤りを休めなさい」と、残る所なく話し、ハラハラと泣き給えば,心ある侍共、袖を濡らさない者はいなかった。頼朝も御簾をざっと降ろし、御前は静まりかえった。

ややあって「人はいるか」と仰せられると、佐原十郎、和田小太郎、畠山重忠の三人が午前に畏まった。鎌倉殿が高らかに仰せられた。

「心外なことだ。六波羅で尋ねるべき事を、梶原が言うので御坊をここまで呼び下し、散々に悪口を言われ、頼朝は返事が出来ない。身の置き所もない。ああ、立派な勧修坊得業の答弁だ。このようにこそ話したいものだ。真の上人でいらっしゃる人です。これでこそ日本第一の伽藍の院主となりたまわったのでしょう。朝家のお祈りにも召されるのは道理です」と感ぜられた。

「この人をせめて鎌倉に三年留め奉り、この所を仏法の盛んな土地にしたい」と仰せになると、和田小太郎、佐原十郎がそれを承り、勧修坊に言った。

「この人をせめて鎌倉に三年留め奉り、この所を仏法の盛んな土地にしたい」と仰せになると、和田小太郎、佐原十郎がそれを承り、勧修坊に言った。東大寺と言うのは長い年月を経て、仏教の教化が衆生を潤しているところ。今の鎌倉は治承四年の冬に初めて幕府を開いたところだ。十悪(殺生、倫盗、邪淫、妄言、綺語、悪口、両舌、愚痴、貪欲、瞋羌)、五逆(父殺し、母殺し、阿羅漢殺し、仏神から血を出す、僧衆の和合を破る)、破壊無残のやからが多く、ここでせめて三年滞在され、御利益を賜りたい」と言うと、得業は「仰せはそのようであっても、一両年であろうと鎌倉にはいたいと思いません」と仰せられた。重ねて仏法興隆のためと言われると「それならば三年はここにいましょう」と仰せられた。

鎌倉殿は大いに喜び「何処にお住まわせるべきだろう」と仰せられると、佐原十郎は「ちょうど良いところがあります。大御堂(勝長寿院)の別当にされるとよろしいかと」と言うと「よく言った」と佐原十郎が奉行となって、大御堂の造営を行い、その後ろに檜皮の御山荘を作って入れ奉った。鎌倉殿も日々、おいでになった。門外に鞍置き馬が立ち止まっていないことはなかった。鎌倉はこれが仏法の始まりだった。折々ごとに「判官殿と御仲直りされなさい」と仰せられると「簡単なことだ」と鎌倉殿は言うが,梶原平三、八ヶ国の侍の所司なので、景時父子の命に従うものは、風に草木が靡く風情なので、鎌倉殿も御心に任せ給わず、かくて藤原秀衡が生存している時は過ぎていった。他界の後、嫡子本吉冠者(泰衡)の計らいといって、文治五年四月二十四日に判官が討たれたと聞かれると得業は「誰故に今まで鎌倉にいたのだ。これほど酷い鎌倉殿には暇乞いも要らない」と急ぎ上洛した。

院もなおも御尊(たっとみ)深く、東大寺に帰り、廃れたところをなどを造営し、人が訪れてくるのは物憂いと、閉門していらっしゃったが、自筆に二百二十六部の経を書き、供養して判官の御菩提を弔い、我が身への水食を止めて,七十余にて往生を遂げられる。

静鎌倉へ下る事

太夫判が四国へ赴いたとき、六人の女房達、白拍子五人、合計十一人のなかで、ことに可愛がったのは、北白川の静という白拍子で、吉野の奥まで供をさせた。(追われる義経が逃げるため)都へ返されて、母の禅師のもとに身を寄せていた。判官殿の御子を懐妊し、近く出産するということが六波羅の知るところとなった。北条殿が江馬小四郎を召して言うには「関東に知らせないわけにはいくまい」と早馬を送った。これを受けた鎌倉殿は早速梶原を呼び「九郎の愛妾、静という白拍子が、近く出産するという。どうすべきだろうか」と話すと、景時はすぐに答えた。

太夫判が四国へ赴いたとき、六人の女房達、白拍子五人、合計十一人のなかで、ことに可愛がったのは、北白川の静という白拍子で、吉野の奥まで供をさせた。(追われる義経が逃げるため)都へ返されて、母の禅師のもとに身を寄せていた。判官殿の御子を懐妊し、近く出産するということが六波羅の知るところとなった。北条殿が江馬小四郎を召して言うには「関東に知らせないわけにはいくまい」と早馬を送った。これを受けた鎌倉殿は早速梶原を呼び「九郎の愛妾、静という白拍子が、近く出産するという。どうすべきだろうか」と話すと、景時はすぐに答えた。「他国の例にも、敵の子を懐妊したその女は、頭を打ち砕き、骨を拉ぎ、随を抜くほどの罪科なので、もし若君であったなら、判官殿に似ていましょうと、また御一門のどなたかに似ていようと、愚かな人ではないでしょう。君(頼朝)の御代の間は何ごともないでしょう。しかし公達の時代になると、覚束なく思う所があります。都で宣旨院宣を下して戴き、御座の近くに呼び寄せ、御産の様子をご覧になって、若君であったなら、君の御計らいによるでしょう。姫君であったなら、御前に参らせてはいかがでしょう」と申し上げた。

そう言うことならば、と堀藤次をお使いとして都へ上らせた。藤次は北条殿を連れて院の御所(後白河院の御所)へ参り、この旨を申し上げると、院宣には「先の勧修坊の例と同じに考えてはいけない。時政が計らって尋ね出し、関東へ下らせるべきである」と仰せがあった。北白川で居場所を尋ねられ、ついに逃れられないのは承知だが、大きな悲しみのために法勝寺に一時に隠れたが、尋ね出され、母の禅師と共に連れ立って六波羅へ行き、堀藤次が受け取って下る事になった。磯の禅師の心の無残さがわかる。

共に下ろうとすれば、目の当たりに憂き目を見る事になると悲しみ、また、留まろうとすれば、ただ一人放して、はるばると下らせることは痛ましい、人は子を五人、十人と持っても、一人欠けると嘆くものだ。ただ一人持った子ならば、留まって悶えているとも思えない。さりとて愚かな子ではなく、その姿は都に知れ渡り、能は天下第一だった。ただ一人下すことの悲しさに、預かった武士の命にも背いて、歩行裸足で下った。幼少の頃から召し使っていた催馬楽の駒という二人の美女も主の名残を惜しみ、泣く泣く連れて下った。親家も道すがら様々に労って下った。

都を出て十四日で鎌倉に着いた。頼朝に伝えると、静を召して尋ねる事があると、大名小名を召された。和田、畠山、宇都宮、千葉、葛西、江戸、河越を始めとして、数を尽くして参上した。鎌倉殿の邸は門前に市を為す騒ぎだった。二位殿も静をご覧になることになり、幔幕を引き、女房も数多く集まった。そこへ藤次が静を連れてやって来た。鎌倉殿はこれをご覧になって、優美であるぞ、弟の九郎を愛していなかったなら、と思われた。禅師も二人の女も連れていたけれど門前で泣いていた。鎌倉殿はこれを聞いて「門の外に女の声で泣くのは何者だ」とお尋ねがあった。

都を出て十四日で鎌倉に着いた。頼朝に伝えると、静を召して尋ねる事があると、大名小名を召された。和田、畠山、宇都宮、千葉、葛西、江戸、河越を始めとして、数を尽くして参上した。鎌倉殿の邸は門前に市を為す騒ぎだった。二位殿も静をご覧になることになり、幔幕を引き、女房も数多く集まった。そこへ藤次が静を連れてやって来た。鎌倉殿はこれをご覧になって、優美であるぞ、弟の九郎を愛していなかったなら、と思われた。禅師も二人の女も連れていたけれど門前で泣いていた。鎌倉殿はこれを聞いて「門の外に女の声で泣くのは何者だ」とお尋ねがあった。藤次は「静の母と二人の下女です」と申し上げると、鎌倉殿は「女はかまわない。ここへ呼べ」と召された。鎌倉殿が仰せられるには「殿上人に娶せ(めあわせ)ず、なぜ九郎に娶せたのだ。その上、、朝敵となった者なのに」と仰せられると、禅師は答えた。

「静、十五の歳までは、多くの人に仰せられましたが、靡く心もありませんでした。院の御所に召され参って、神泉苑の池で、雨の祈りの舞いの時、判官殿に見初められ、堀河の御所へ召されて枚りましたが、ただ仮初めのお遊びと思っておりましたのに、そうではないお志でした。人々が何人も呼ばれ、所々のお住まいに居られましたが、堀河殿におかれましては、清和天皇の御末、鎌倉殿の御弟でいらっしゃるので、これこそ、身にとっては名誉なことと思い、今こうなるとは、兼ねては夢にも知りようがありませんでした」と申し上げた。

人々はこれを聞いて「勧学院の雀は蒙求(もうぎう)をさえずる」(門前の小僧習わぬ経読む、とにた比喩)、とは,うまいいことをいうものだ」と褒めた。

「さて、九郎の子を妊じtaのはどういうことか」

「それは余に隠れなきことで御座いますから、説明するには及びません。来月は出産するでしょう」と答えた。鎌倉殿は梶原を召して「ああ、恐ろしい。よく聞け景時、既にとんでもない奴の種を継がせないように、静の胎内を開けて、子を取って喪わせろ」と仰せられた。静も母もこれを聞いて、手に手を取って、顔に顔を合わせて、声も惜しまず悲しんだ。二位殿もこれを聞いていて、静の心の中を思いやり、涙に咽ばれた。幔幕の中の落涙は夥しかった。堪えた嗚咽は忌々しく聞こえた。

侍共はこれを聞いて「何と情けない事か。そうでなくても関東は遠国で恐ろしいと言われるのに、静を失って、野蛮だという名を流すとは浅ましい」と呟いた。梶原はこのことを聞いて立ち上がり、御前へと進み畏まっていた。人々はこれを見て「ああ、憂い事だ。またどんな事を申し上げるのだろう」と耳をそばだてて聞き入る。

侍共はこれを聞いて「何と情けない事か。そうでなくても関東は遠国で恐ろしいと言われるのに、静を失って、野蛮だという名を流すとは浅ましい」と呟いた。梶原はこのことを聞いて立ち上がり、御前へと進み畏まっていた。人々はこれを見て「ああ、憂い事だ。またどんな事を申し上げるのだろう」と耳をそばだてて聞き入る。「静のこと承知。子供は殺さなければなりませんが、母御前をさえ亡き者にしかねません。その罪を何とか逃れさせるべきでしょう。胎内に宿る十月を待つこと久しいですが、来月、御産があるのなら、源太(景時の子)の屋敷を産所と定めて、若君姫君のどちらかを見定めるべきでしょう」と申し上げると、御前の人々は袖を引き、膝を当て「この世の中はどなっているのか。末代と言いながらそうばかりとは言えない。これほどに梶原が人のために良いことを申したことはない」とささやきあった。

静はこれを聞き「都を出た時から梶原という名を聞くだけでも憂鬱になるのに、まして、梶原の宿所にいて、御産の時に死ぬようなことがあれば、黄泉の障りともなるでしょう。同じ宿所なら堀殿のところなら、どれほど嬉しい事か」と、工藤左衞門に伝えると、鎌倉殿に申し入れ「そう言うことなら簡単だ」と仰せられ、堀藤次に返事をさせた。「ちょうどその時に親家の面目が立った」と言った。藤次は急遽、宿舎に帰り妻女に会って言うには「梶原が既に、君から申しつけられていた静の産所を、静の訴えで親家がその薬を引き受け、預かる事になった。判官殿がお聞きになる事でもある。そう言うことなのでよくよく労りなさい」と言い、自分は傍らに引き下がり、館を御産所と名付けて、気の利いた侍女達十余人付けて、もてなした。

磯の禅師は都の神仏に祈った。

「稲荷、祇園、賀茂、春日、日吉山王七社、八幡大菩薩、静の胎内にいる子供を、たとえ男子であっても、女子にして下さい」と祈った。

かくて月日が重なれば、その月になった。静は思いの外に堅牢地神(仏教の女神)も哀れんだのか、痛む事もなく、産気づいたと聞いて、藤次の妻女、禅師共に付き添った。特別に安らかな出産だった。赤子が泣き叫ぶ声を聞いて、禅師はあまりの嬉しさに、白い絹(今ならカーテン)を押し巻いて見ると、祈った祈りは空しく、欠けるところもない立派な若君だった。ただ一目見て「ああ、辛いことです」と打ち伏せた。静はこれを見て、今にも心が消えて行くような思いだった。

かくて月日が重なれば、その月になった。静は思いの外に堅牢地神(仏教の女神)も哀れんだのか、痛む事もなく、産気づいたと聞いて、藤次の妻女、禅師共に付き添った。特別に安らかな出産だった。赤子が泣き叫ぶ声を聞いて、禅師はあまりの嬉しさに、白い絹(今ならカーテン)を押し巻いて見ると、祈った祈りは空しく、欠けるところもない立派な若君だった。ただ一目見て「ああ、辛いことです」と打ち伏せた。静はこれを見て、今にも心が消えて行くような思いだった。「男の子か、女の子か」と問うても答えがないので、禅師の抱いた子を見ると男子だった。

「ああ、心憂い」と絹を被って臥してしまった。しばらくして「どんなに前世で悪いことをした因果で、十悪五逆の罪を背負った者でもたまたま人の世に生を受けながら、月日の光も定かに見ずに、生まれて一日一夜も過ごさず、間もなく冥途へ替えることとは無残です。前世で作った業は定まっているものだから、世をも、人をも恨むまいと思っていても、今の名残、別れの悲しさ…」と、袖を押し当てて泣き崩れた。藤次が御産所に畏まって言うには「御産の様子を知らせろ、と仰せつかって下ります。ただ今、参って申し上げます」というと「とても逃れる事が出来ませんので、どうぞお早く」と言った。

親家参ってこの成り行きを申すと、安達新三郎を呼び「藤次の館で静が出産した。頼朝が鹿毛のの馬に乗って行き、由比の浜で亡きものにする」と仰せられた。清経は御馬を賜って駆け出し、藤次の宿所に入り禅師に向かって「鎌倉殿のお使いで参りました。子供は若君だとお聞きし、抱き初めをしなさいとのお言葉です」というと「なんと馬鹿な清経だこと。宥めすかせばその通りだと思うのですか。親をさえ殺せと仰せられた敵の子です。ことに男子ならばすぐに命を奪えと言う事でしょう。しばらく死に装束をさせます」と言うと、新三郎も岩や木ではないので、さすがに哀れに思って、心を打たれて待っていたが、こころが挫けてはいけないと思い「大げさな事。最期の装束も必要ないでしょう」と、禅師が抱いていた子を奪い取り、脇に挟み、馬に乗り、由比の浜へ駆け出た。

禅師は悲しみ「長く生かせて会わせて下さいというな不都合でしょうが、今一度、幼き顔を見せて下さい」と悲しh無我「ご覧になっては却って思いが重なり辛くなるばかりです」と情けも亡い様子で、霞を隔てて遠ざかった。禅師は草履も履かず、薄絹も被らず、その駒を追って浜の方へと下って行った。堀藤次も禅師の後に付いて下った。静も共に行こうとしたが、堀の妻女が言うには「御産をしたばかり」と、様々に諌め止めたので、出口の板戸のところに倒れ伏して悲しんだ。

禅師は悲しみ「長く生かせて会わせて下さいというな不都合でしょうが、今一度、幼き顔を見せて下さい」と悲しh無我「ご覧になっては却って思いが重なり辛くなるばかりです」と情けも亡い様子で、霞を隔てて遠ざかった。禅師は草履も履かず、薄絹も被らず、その駒を追って浜の方へと下って行った。堀藤次も禅師の後に付いて下った。静も共に行こうとしたが、堀の妻女が言うには「御産をしたばかり」と、様々に諌め止めたので、出口の板戸のところに倒れ伏して悲しんだ。禅師は浜に行き、馬の足跡を探したが、子供の死骸も見つからなかった。今生の契りこそ少なくても、空しくなった姿を今一度でも見せてくれと、悲しみつつ渚を西に歩いていると、稲瀬川の端に、浜砂に戯れて子供が大勢遊んでいるのに会った。

「馬に乗った男が、泣き声を挙げる子供を棄てたか」と問うと「何とは見分けてはいないけど、あの水際の材木の上に投げ入れたものがある」という。藤次の下人が下りて見てくると、ただの今まで、蕾の花のようだった子供が、今は引き替えて空しい姿をしているのを探し出して、磯の禅師に見せると、押し巻いた絹の色は変わらないけれど、見る影もない姿になり果てている事がなんとも悲しい。

「若しや、若しや」と浜の砂の暖かなところに、絹の端を敷いて置いたけれど、こときれ果てて見えたので、連れて帰って母に見せて悲しませるのも罪が深いと思い、ここに埋めようと、浜の砂を手で掘ったけれど、ここも浅ましい牛馬の蹄の通うところで埋めるには痛ましい。

いかにも広い浜だけれど、棄てておくべき所もない。ただ空しい姿を抱いて宿所へと帰った。静はこの骸を受け取り、命を失った者を、隔てなく身に添えて悲しんだ。

「哀傷と言う、親の嘆きはことに罪深い」と、藤次の計らいで、赤子の葬送、故左馬頭殿のために作られた勝長寿院の後ろに埋めて帰って来た。

「このように物憂い鎌倉に一日も留まることはない」と、急ぎ京へ上ろうとした。

静若宮八幡宮へ参詣の事

磯の禅師が言うには「幼児の事は思っていたようになってしまったので、それは置こう。あなた(静)の身が安穏ならば若宮へお参りしましょう。かねてからの願いなのでどうして、このまま京へ上る事がありましょうか。八幡は産後五十一日を忌むとされるので、精進・潔斎してお参りしましょう。それまではここでその日の来るのを待ちましょう」と、一日、一日と逗留した。そうしているうちに鎌倉殿が三島の御社参りをすると聞こえてきた。御社参りの徒然に、人々は様々な物語を語った。そのなかに河越太郎は、静の事を言い出した。

磯の禅師が言うには「幼児の事は思っていたようになってしまったので、それは置こう。あなた(静)の身が安穏ならば若宮へお参りしましょう。かねてからの願いなのでどうして、このまま京へ上る事がありましょうか。八幡は産後五十一日を忌むとされるので、精進・潔斎してお参りしましょう。それまではここでその日の来るのを待ちましょう」と、一日、一日と逗留した。そうしているうちに鎌倉殿が三島の御社参りをすると聞こえてきた。御社参りの徒然に、人々は様々な物語を語った。そのなかに河越太郎は、静の事を言い出した。「このような時ならば、聞き届けることはあるまいな。音に聞こえた舞いを一番、見る事が出来ないのは無念だ」と言った。これを聞いた鎌倉殿は「静は九郎に思われて、その身を僭越不遜、華燭にした上、思う仲を妨げられ、その形見ともなる子を殺され、何が嬉しくて頼朝の前で舞うものか」と仰せられた。人々は「尤もな事です。しかしながら、どうしたら舞いを見る事が出来ようか」と言い合う。

鎌倉殿 「そもそも、どれほどの舞いならば、これほど人々が気に掛けるのか」と仰せられると、

梶原 「舞いにおいては日本一です」

鎌倉殿 「大袈裟だ。どこで舞って日本一と言うのか」

梶原 「一年百日の旱(ひでり)があったとき、賀茂川、桂川、皆瀬が無くなり、流れが消えた。丸く掘った井戸の水も絶えて、国の悩みになって、時代久しい祈りの言葉や比叡の山、三井寺、東大寺、興福寺などの高僧・貴僧百人、神泉苑の池で仁王経を講したが、その験もなかった。また、ある人が言うには、容顔美麗な白拍子を百人召し、院が御幸され、神泉苑の池で舞わせたが、竜神はそれを受納しなかった」といえば、それならばと御幸があって、百人の白拍子を召して舞わせたが、九十九人舞ったのに、その験も無かった。残る静一人が舞ったとしても竜神に効果があるだろうか。しかも静は内侍所に召され、高い給与を受けている者。『それでも百人の内の一人だから舞わせよ』と院の言葉があって静が舞いました。白拍子が得意とする新無常の曲に乗って、半ばにまで舞ったときに、御輿の嶽、愛宕山の方から黒雲がにわかにわき出て、洛中にかかると見えると、八大龍王、鳴り渡って、稲光が煌めき、諸人を驚かせる三日の洪水を呼び出し、国土は安穏になったので、これこそ静の舞いに効果があったと、『日本一』の院宣を賜ったと承っています」

鎌倉殿はこれを聞いて、それでは一番見たい、と仰せられた。誰が静に伝えるかと仰せられると、梶原は「景時の計らいで舞わせましょう」と言った。さらに梶原は「我が朝に住んでいる人が、君の仰せをどうして背けましょうや。その上、既に死罪に定まっているのを景時が話し、宥めましょう。どうあっても舞わせてみせます」と言った。鎌倉殿は「それなら静のところへ行って機嫌を取れ」と仰せられた。

鎌倉殿はこれを聞いて、それでは一番見たい、と仰せられた。誰が静に伝えるかと仰せられると、梶原は「景時の計らいで舞わせましょう」と言った。さらに梶原は「我が朝に住んでいる人が、君の仰せをどうして背けましょうや。その上、既に死罪に定まっているのを景時が話し、宥めましょう。どうあっても舞わせてみせます」と言った。鎌倉殿は「それなら静のところへ行って機嫌を取れ」と仰せられた。梶原は磯の禅師を呼び出し「鎌倉殿の酒の席へおいで下さい。河越太郎が言い出したのですが、音に聞こえた御舞い、一番見参に預かりたいと意気込んでおります。一番、見せてやって下さい」と申し入れた。

この事を静に伝えると「ああ、何と辛いことでしょう」と、衣を引き被って臥したが「すべて人の要求に、白拍子として道を立てるのが、遊芸の習いと言うほど悔しいことはありません。この道に生きるには、このような一方ならぬ嘆きの絶えない身です。だからといって厭な人の前で舞えなどと、たやすく言われる事は心が乱れます。却って舞えという頼朝の命を伝えた母の心が恨めしい。舞わせようとすれば、舞うだろうと思われたのか」と、梶原には返事もしなかった。禅師が梶原にこの旨伝えると、案に相違してあっさり帰って行った。

御所では今か今かと待っているところへ、景時が戻ってきた。二位殿の方から「返事はどうでした」と言葉をかけられた。

「鎌倉殿の命に依る、と申しても、返事さえしない」と言うと、鎌倉殿も「前から予想していたことだ。都に帰ったとき、内裏、院の御所で、兵衛佐は舞いを舞え、と言わなかったかとお尋ねがあったとき、(鎌倉殿は)梶原を使いに出して舞えと言ってきたが、何の面白さに舞うのかと、ついに舞わなかったと申せば、頼朝に権威が無いと思われよう。どうあるべきか。誰に言わすべきだろう」と仰せられた。

梶原 「工藤左衛門なら都にいたときにも、判官殿が常に目を掛けていた者です。しかも京童で、口も達者です。彼に仰せつけられるのがいいでしょう」

頼朝「祐経を召せ」

その頃、左衞門は塔の辻にいたが、探し出して梶原が連れて来た。鎌倉殿は「梶原に言わせたけれど、返事もしない.お前が行って上手に話して舞わせろ」と仰せられた。これほど由々しき問題はない。御諚(命令)といっても従わない人を、機嫌を取って言うとおりに従わせろとの命令は、大変なことだと思い煩い、急いで家に戻り妻女に告げた。

「鎌倉殿より難しい仕事を命じられた。梶原をお使いに仰せられたが(舞うことを)聞き入れない静を、賺して舞わせよ、との仰せを蒙った。祐経には大変なことだ」

女房 「それは梶原が行ったから断られたのではないでしょう。また祐経が来たからと言って受けるわけでもないでしょう。情けは人のためにもあらばこそ、は、相手に情け深い態度で接すれば自然と応じるでしょう。景時は田舎男で、無骨な風情で舞いを舞い給え、と言ったのでしょう。あなたとてそう言うやり方でしょう。ただ、様々な菓子を用意して、堀殿の許へ行き、同行願って、そっと機嫌を取り、宥めて申して見れば、出来ないことがありましょうか」と、いかにも簡単に言った。

祐経の妻女というのは千葉介が在京の時に設けた京童の娘、小松殿(平重盛)の御内、冷泉殿のお局で、おとなしい人だった。叔父は伊東次郎と仲違いして本領を取りあげられただけではなく、、祐親の娘を妻としていた経との仲を裂き、娘を取り返し、本意を遂げるために伊豆へ下ろうとしたのを、小松殿が祐経に愛着を持たせ、名残を惜しませ、歳こそ少し取ってはいたが、この女を世話せよと、祐経に会わせ、互いの心は深くつながったいきさつがある。

祐経の妻女というのは千葉介が在京の時に設けた京童の娘、小松殿(平重盛)の御内、冷泉殿のお局で、おとなしい人だった。叔父は伊東次郎と仲違いして本領を取りあげられただけではなく、、祐親の娘を妻としていた経との仲を裂き、娘を取り返し、本意を遂げるために伊豆へ下ろうとしたのを、小松殿が祐経に愛着を持たせ、名残を惜しませ、歳こそ少し取ってはいたが、この女を世話せよと、祐経に会わせ、互いの心は深くつながったいきさつがある。治承三年、小松殿が亡くなられて後は、頼む人もいないので、祐経に連れられて、東国へ下って来た。そして年久しくなったが、さすがに詩歌音楽の遊びもいまだに忘れていないので、上手に話して賺す(すかす)こともそう難しいとは思っていなかった。急いで服装を整え、藤次の宿所へと向かった。

祐経、まず先に行き、磯の禅師に言った。

「この頃何となく忙しさに紛れ、お尋ねもしないので、いい加減な奴と思って居られるでしょう。三島神社の御参詣ですから、私を連れて行かれ、日々のお参りをされればよろしい。身を清め、物忌みをしなくてはいけませんが、絶えてお訪ねしなかったことを返す返すも恐れ入ります。祐経の妻女も都の者です。堀藤次殿の宿所まで来ております。そうそう、禅師さま、私の言葉を上手に静に伝えて下さい」と言って、自分は帰る仕草を見せ、傍らに隠れた。

磯の禅師は静にこの事を語ると「左衞門がいつも訪れてくれるのを有り難く思っているのに、女房までとは思いもよらない嬉しさです」と、自分の部屋を調えて招き入れた。藤次が妻女と共に行ってもてなした。人の機嫌を取ろうとするのだから、酒宴を始めていくらも経たないのに、祐経の女房は今様を歌った。藤次の妻女も催馬楽(流行歌)を歌った。磯の禅師にとっては珍しくないけれど、貴賤という白拍子がものを並べて数え歌うものも歌った。催馬楽、その駒(歌い手)も主に劣らぬ上手な者達なので、共に歌って遊んだ。

♪春の夜のおぼろの空に雨降りて ことさら世間は静なり。壁に立ち添う人も聞け 終日の狂言は千年の命延ぶなれば われも歌い遊ばんとて別れの白拍子をぞ数えける。

心も言葉も及ばず、左衛門尉、藤次、壁を隔ててこれを聞き、「ああ、普通の座敷ならば、案内がなくてもこちらから押しかけたい」と、心も空に聞き惚れるばかりだった。白拍子が過ぎると、錦の袋に入れた琵琶一面、纐纈(くくり染め)の袋に入れた琴一張りを取り出し、琵琶を袋から取り出して、音合わせし、左衛門尉の女房の前に置く。琴に琴柱を立て、静の前に置いた。管弦を奏することを終わり、又左衛門の妻女は風情ある物語りなどを語りつつ、今は言うまい、言うまいと思った。

「昔の京を難波の京と言ったのは、愛宕郡(京都)に都を建てられてからこの方、東海道を遥かに下り、由比、足柄より東、相模の国を遡り、由比の浦、ひつめの小林、鶴岡の麓に今の八幡を祀り奉った。鎌倉殿の氏神なので、判官殿をきっと守り奉り給うでしょう。和光同塵は結縁の始め、八相成道は利物の終わり(仏と縁を結び、祈ることで心が通じ、仏が聞き届けて下さる)。何ごともお祈りの感応は現れます。この国一番の、比べるものが無い霊験あらたかさなので、夕べは参籠の人々が門前に市を成すほどです。朝には参詣の人々が肩を並べ、踵をを接するほどの列です。そう言うことなので、日中はとてもお参りは難しいほどです。堀殿の妻女、若宮の案内者でもあります。わらわもこの所の委細祖承知していますので、明日、また夜に御参詣されて、お考えになっている御宿願を遂げなさいませ。その次ぎに御腕差法楽(曲名)を舞い給えば、鎌倉殿と判官殿との御仲も、直らせますことも、思し召すままでしょう。奥州に渡らせたまう判官殿も、この事を伝え聞きになされば、どれほど嬉しく思われるでしょうか。たまたまこういう折があるのを、逃すべきではありません。曲げて御参詣なさいませ。あまりに愚かか者ですから、これだけを申すので御座います。御参詣なさるなら、お供いたします」と、精一杯のお世辞で静を誘った。

静はこれを聞いて、尤もな事だと思った。磯の禅師を呼んで「八幡の御託宣です。これほど深く思って下さる嬉しさよ。早速、お参りさせて下さい」と言うと、「しかし、昼は無理でしょう。虎の刻(午まえ四時)に参り、辰の時(御前八時)に形のように舞って帰るのはどうでしょう」という。左衞門の女房は祐経に早く聞かせたくて、こう言わせると、祐経は壁を隔てて聞いていたので、使いが出る前に馬に乗り、急ぎ鎌倉へ駆けつけ、侍所へ入ると、君をはじめ侍共は「どうだった。どうなった」と口々に言った。

「虎の時に参詣。辰の時に御腕差し(舞い)」と高らかに伝えると、鎌倉殿は間もなく参詣された。静が舞うと聞いて、若宮は門前市を成す賑わいとなった。

「虎の時に参詣。辰の時に御腕差し(舞い)」と高らかに伝えると、鎌倉殿は間もなく参詣された。静が舞うと聞いて、若宮は門前市を成す賑わいとなった。「拝殿回廊の前、雑人めらが、押し合いへし合いして言葉も聞き取れない」となって、鎌倉殿は「雑色(下級役人)を呼んで、荒く扱って構わぬ。追い出せ」と仰せられた。源太は承って「ご命令だ」と言ったが効果無し。雑色達は無茶苦茶に散々殴りつけた。男は烏帽子を打ち落とし、法師は傘を打ち落とされた。傷つく者も数多くいたが「これほどの見物は、一生に一度の大事だ。怪我をしても入るぞ」と自分の身がどうなるのかも分からずにくぐって入り込むなど、大騒動となった。

佐原十郎 「前から分かっていたら、回廊の中央に舞台を設けたものを」と呟いた。鎌倉殿はこれを聞いて「今言ったのは誰だ」とお尋ねになった。「佐原十郎が言いました」と返事があった。

「佐原は昔からの礼儀作法に通じた者だな。尤もな事だ。支度をしなさい」と仰せられた。十郎は承って急ぎの事なので、若宮を修理するために積置かれた材木を一気に運ばせ、高さ三尺に舞台を張って、唐綾(当伝来の織物)、紋紗(文様を織り出した紗)で舞台を包んだ。鎌倉殿は感じ入った様子だった。

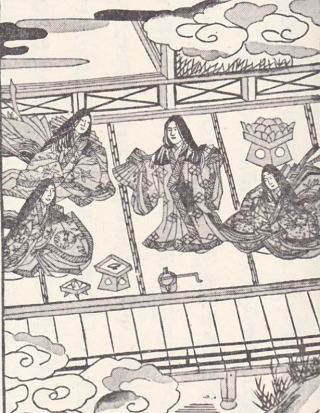

静を待つ日は既に巳の時(午前十時)になるまで参詣無し。「どういう気持ちを持っている静が、これほど人の心を集めるのだろう」などと、ささやき合う。遥かに日が輝く頃、静は輿に乗って来た。左衛門尉、藤次の女房などを連れて、回廊に詣でた。禅師、催馬楽、其の駒、その日に役を持っている者が、静と連れだって回廊の舞台へ座った。左衞門の女房は同じ姿の女房三十人を引き連れて、桟敷に入った。静は神前に向かって、念誦していた。先ず磯の禅師、珍しくはないけれど、神仏に芸能を手向けるためなので、催馬楽に鼓を打たせて“好き者の少将”?という白拍子を数えて舞った。

「静ほど評判ではない禅師の舞いでも、これほど面白いのに、まして静が舞うとき、どれほど面白い事か」と人々は言い合った。静は、人の振る舞い、幕の引きよう、いかにも鎌倉殿の御参詣と感じた。祐経の女房が機嫌を取り、鎌倉殿の前で舞わせるのだ、と分かった。静は今日の舞いを舞わずに帰ろうと、いろいろと案じていた。左衛門尉を呼び出しで言うには「今日は鎌倉殿の御参詣と思います。都で内侍所に召されたときには、内藏頭信光に囃されて舞ったのです。神泉苑の池の雨乞いの時は、名人の四条のきすはら、に囃されて舞いました。この度は嫌疑を受けている身として、京から下って来ましたので、鼓打ちなども連れてきてはいません。母である人が形のように腕差(かいなさし)を手向けましたので、我々は都へ上り、またの時に鼓打ちを用意して、あえて下って参り法楽(芸能の手向け)の舞いを舞いましょう」と、間もなく立ち上がる気配を気配が見えたので、大名小名はこれを見て、興ざめしてしまった。

鎌倉殿も聞いていて「世間は狭いな。鎌倉で舞わせようとしたのに、鼓打ちjがいなくて、ついに舞わなかったと知られることは恥ずかしい。梶原、侍共の仲に鼓を打てる者はいるか。探して打たせろ」と仰せられた。梶原は「「左衛門尉は小松殿に御奉公しているとき、内裏の神楽に召されています。殿上に名を得た小鼓の上手と聞いていますので、祐経、打って舞わせよ」と、仰せを蒙むった。

祐経 「あまりにも久しく鼓に触れていませんので、音色など思うようにいかないでしょうが、ご命令であるのでやってみようと思います。ただし、鼓一丁では駄目でしょう。鉦の役を召して下さい」と言った。鉦は誰かいるか。と仰せられると「長沼五郞がいます」。

頼朝 「探して打たせろ」に、「眼病で出仕しておりません」

梶原 「それならば景時、やって見ましょう」

頼朝 「どれほどかな。梶原は銅拍子だぞ」と、左衞門にお尋ねになった。左衞門は「長沼に次ぐのは梶原です」の返事に「それではやらせよう」となって、鉦の役は胴拍子の梶原となった。

佐原十郎 「その時に合った調子は大切です。誰かに笛などで調子を合わせるようにさせましょう」

頼朝 「誰か笛を吹ける者はいるか」

和田小太郎 「畠山は院の感動を呼んだ笛を吹いたと聞きます」

頼朝 「賢人の第一と言われる畠山重忠が、変な音楽団の一員になり、笛を吹こうとは言いますまい」

和田 「命令と言って見ます」と畠山の桟敷へと出向いた。畠山に子細を話し「ご命令です」といった。

畠山 「頼朝公の臣下の内で寵愛を賜っている工藤左衞門が鼓を打ち、八ヶ国の侍の長、梶原が銅拍子を合わせ、重忠が笛を吹くのであれば、筋の正しい楽党でありましょう」と笑った。仰せにしたがって参りますと、命名の考えで装束を調え、舞台へと出てくることになった。

左衛門尉は紺色の葛袴に木賊色(萌黄のの黒みを帯びた色)の水干に立て烏帽子、紫檀の胴に羊の皮を張った鼓の、六の緒の調を掻き合わせて、左の脇にかい挟んで、袴の股立ちを高く差し挟み、松山回廊の天井に響かせ、手色打ち鳴らして、残る楽党を待った。梶原は痕葛野袴に山鳩色(青い萌黄のような色)の水干、立て烏帽子、南鐐(良質の銀)で作った、金の聞く方を打った胴拍子に、啄木の緒(白、萌黄、紫んどで組んだ緒)を入れて、祐経の右に座り、鼓の音に従い、鈴虫の鳴くように合わせて畠山を待った。畠山はわざと縫ってない幕のほころびから座敷の様子を覗いたが、特別いろいろと衣装には凝っていなかった。白い大口袴、白い直垂に紫皮の紐を付けて、折烏帽子の片々をきっと引き立てて、松風と名付けた漢竹の横笛を持ち、袴を高らかに引き上げて、幕をざっと引き上げ、づと出ると、大の男が重々しく歩いて舞台に上がり、祐経の左の方に座った。

左衛門尉は紺色の葛袴に木賊色(萌黄のの黒みを帯びた色)の水干に立て烏帽子、紫檀の胴に羊の皮を張った鼓の、六の緒の調を掻き合わせて、左の脇にかい挟んで、袴の股立ちを高く差し挟み、松山回廊の天井に響かせ、手色打ち鳴らして、残る楽党を待った。梶原は痕葛野袴に山鳩色(青い萌黄のような色)の水干、立て烏帽子、南鐐(良質の銀)で作った、金の聞く方を打った胴拍子に、啄木の緒(白、萌黄、紫んどで組んだ緒)を入れて、祐経の右に座り、鼓の音に従い、鈴虫の鳴くように合わせて畠山を待った。畠山はわざと縫ってない幕のほころびから座敷の様子を覗いたが、特別いろいろと衣装には凝っていなかった。白い大口袴、白い直垂に紫皮の紐を付けて、折烏帽子の片々をきっと引き立てて、松風と名付けた漢竹の横笛を持ち、袴を高らかに引き上げて、幕をざっと引き上げ、づと出ると、大の男が重々しく歩いて舞台に上がり、祐経の左の方に座った。知られた美男なので、立派な人に見える。その年二十三になる。鎌倉殿はこれをご覧になって御簾の内から「立派な楽党だ」とお褒めになった。その時にふさわしく、奥ゆかしくとも見えた。静はこれを見て、良くも辞退したものだ。同じ舞うのなら、こういう楽党でこそ舞うべきだ。心も軽く舞うならば、軽々しく見えると思った。禅師を呼んで舞いの装束をした。

♪松に懸かれる藤の花、池の汀(みぎわ)に咲き乱れ、空吹く風は山霞、初音ゆかしき時鳥の声も、折り知り顔にぞ覚えける。

静のその日の装束は、白い小袖一重ね、唐綾を上に引き重ね、白い袴を踏み散らし、割菱縫いた水干に、丈もある長い髪を高らかに結って、このほどの嘆きで面痩せて、薄化粧眉細やかに作り、全部赤の扇を開き、宝殿に向かって立っていた。さすが鎌倉殿の御前での舞いなので、面はゆく思ったのか、舞いかねて躊躇した。二位殿はこれをご覧になって「去年の冬、四国の波の上に揺られ、吉野の雪に迷い、今年は海道の長旅で、痩せ衰えて見えたけれど、ここで静を見ると我が朝にも女あり、と思います」と仰せられた。

静、その日は白拍子の歌をを多く知ってはいたが、特にに心に染まるものなので、“しんむじょう”の曲という白拍子が得意なので、心も及ばない声色で、はたと上げて歌った。上下、後、感ずる声は雲にも響くばかりだった。近くは聞いて感じた。声も聞こえぬ者も、そうであろうと感じた。“しんむしょう”の曲、半ばほど謡ったところへ、祐経は静の態度に思慮不足を感じたのか、水干の袖を外して終わりの急調子を打った。

静、「君が代の」と、曲を終わると、人々はこれを聞いて「情けない祐経だ。もう一折り舞わせなさい」と言った。突き詰めるところ、敵の前での舞いなのだ。静は思う事をを謡おうと思って

♪しずやしず賤のをだまき繰り返し昔を今になすよしもがな(しず布を織るための糸を玉のように巻いたオダマキを繰り返し、繰り返し、義経が時めいたような時にする方法が有ったら良いのに)

♪吉野山嶺の白雪踏み分けて入りにし人の跡ぞ恋しき(吉野山の白雪を踏み分けて奥に入っていった人が残した跡が恋しい)

と歌うと、鎌倉殿は御簾をざっと下ろした。

鎌倉殿 「白拍子は興ざめたものであるのか。今の舞いよう、歌の歌いよう、怪しからん。頼朝は田舎人なので、聞き知っていないと歌っている。“しずのをだまき繰り返し”とは、頼朝の世が尽きて九郎の世になれとと言うのか。(注、には文が欠落していて、意味不明名フレーズが続く、とある。頼朝の前を下がったと思える静が、二位殿から引き出物を賜り、判官を祈り、引き上げるところで最後のフレーズにつながる)

鎌倉殿 「白拍子は興ざめたものであるのか。今の舞いよう、歌の歌いよう、怪しからん。頼朝は田舎人なので、聞き知っていないと歌っている。“しずのをだまき繰り返し”とは、頼朝の世が尽きて九郎の世になれとと言うのか。(注、には文が欠落していて、意味不明名フレーズが続く、とある。頼朝の前を下がったと思える静が、二位殿から引き出物を賜り、判官を祈り、引き上げるところで最後のフレーズにつながる)明ければ都へと上り、北白川の屋敷に帰っていたけれど、ものをもよく見ることも出来ず、辛いことを忘れられないので、訪れてくる人も物憂く、ただ思いに沈んでいた。母の禅師も慰めかねて、辛い思いは深まるばかり。明け暮れ、持仏殿に引きこもり、経を読み、仏の御名を唱えて過ごしていたが、この辛い世の中で、生き長らえてもどうなるものではない、と思った。母には知らせず、髪を切って頭を剃り上げ、天竜寺の麓に草の庵を結び、禅師と共に仏に仕える生活に入った。

姿、心、人に優れ、惜しまれる年、十九で尼となり、次の年の秋の暮れには思いやりが胸に積もったのだろう、念仏を唱えながら往生を遂げた。聞く人、貞女の志しを感じたと言われる。