①義朝都落の事 ②常磐都落の事 ③牛若鞍馬入の事 ④しやうもん坊の事 ⑤牛若貴船詣の事

⑥吉次が奥州物語の事 ⑦遮那王殿鞍馬出の事

本朝の昔を顧みると、坂の上田村麻呂(平安時代の征夷大将軍)、藤原利仁(田村麻呂と並ぶ大将軍)、平将門(関東で反乱を起こし、討たれた。=承平五年、935年)、藤原純友(天恵年間に反乱。討たれた。藤原保昌(関白道長に仕え、武勇に長けた)、源頼光(源氏の祖、大江山の鬼退治)、漢の樊噲、張良は武勇の士と聞いても名前だけで目には見えない。

本朝の昔を顧みると、坂の上田村麻呂(平安時代の征夷大将軍)、藤原利仁(田村麻呂と並ぶ大将軍)、平将門(関東で反乱を起こし、討たれた。=承平五年、935年)、藤原純友(天恵年間に反乱。討たれた。藤原保昌(関白道長に仕え、武勇に長けた)、源頼光(源氏の祖、大江山の鬼退治)、漢の樊噲、張良は武勇の士と聞いても名前だけで目には見えない。目の当たりで芸を見せ、驚かせたのは下野の左馬頭義朝の末の子、九郎義経と言って、我が朝に並ぶ者の無い名将軍であります。父義朝は平治元年十二月二十七日に衞門督藤原信頼卿に与して、京の戦いに負けた。先祖代々の郎党は皆討たれてしまい、その勢は二十余騎になり、東国の方へと落ちた。(絵・上=入浴中に襲われた義朝)

成人の子供を連れ、幼い者達は都に捨てて落ちて行った。嫡子鎌倉の悪源太義平、次男中宮太夫進朝長・十六、三男右兵衛佐頼朝・十二を連れていた。悪源太を北国の勢を連れて来い、と越前へと行かせた。それも叶わないで、近江の石山寺に籠もっていたのを平家が聞き付け、妹尾、難波という武士を差し遣わして生け捕り、六条河原で頸を斬った。弟の朝長も山賊の射る矢に左の膝口を射られ、美濃の青墓という宿で死んだ。

成人の子供を連れ、幼い者達は都に捨てて落ちて行った。嫡子鎌倉の悪源太義平、次男中宮太夫進朝長・十六、三男右兵衛佐頼朝・十二を連れていた。悪源太を北国の勢を連れて来い、と越前へと行かせた。それも叶わないで、近江の石山寺に籠もっていたのを平家が聞き付け、妹尾、難波という武士を差し遣わして生け捕り、六条河原で頸を斬った。弟の朝長も山賊の射る矢に左の膝口を射られ、美濃の青墓という宿で死んだ。そのほかにも子供は方々に数人はいた。尾張国熱田の大宮司の娘の腹にも一人いた。遠江蒲(とうとうかば)と言うところで成人し、蒲の御曹子と言った。後に三河守と名乗る。九条院(近衛天皇の中宮、藤原呈子)の雑仕、常磐も三人を生んだ。今若七歳、乙若五歳、牛若当歳の年子だった。平清盛は子の三人を捕まえて、斬るようにと言い渡していた。(絵・左=乳母に抱かれた牛若)

②常磐都落の事

永暦元年正月十七日の暁、常磐は三人の子供を連れて、大和国宇陀郡岸岡というところに、親しくつきあっている人がいたので、この人を頼りに訪ねて行ったけれど、世間が乱れている折から、願いは聞き入れられなかった。その国のたいとうじ(大東寺)というところに隠れ住んだ。常磐の母は関屋と言う者。揚梅(やまもも)町に居たのを(平家の本拠)六波羅から呼び出され、罪状を吟味されると伝わって来ると、常磐は悲しみ、母の命を助けようとすれば、三人の子供が斬られることになる。

永暦元年正月十七日の暁、常磐は三人の子供を連れて、大和国宇陀郡岸岡というところに、親しくつきあっている人がいたので、この人を頼りに訪ねて行ったけれど、世間が乱れている折から、願いは聞き入れられなかった。その国のたいとうじ(大東寺)というところに隠れ住んだ。常磐の母は関屋と言う者。揚梅(やまもも)町に居たのを(平家の本拠)六波羅から呼び出され、罪状を吟味されると伝わって来ると、常磐は悲しみ、母の命を助けようとすれば、三人の子供が斬られることになる。子供を助けようとすると、老いたる親を失うことになる。親を助けるには子供をどう思い代えればいいのだろうか。親の孝養をする者を、堅牢地神(大地を固め教法を守る神女)も納得するとなれば、子供のためにもなろうと思い続け、三人の子を引き連れて、泣く泣く京へと出て行った。

六波羅へこの事が伝わると、悪七兵衛景清、監物太郎に子供を連れ、六波羅へ行くように命じた。清盛は常磐を見て、日頃は火にも水にも入れて苦しめようと思っていたが、怒る心も和らいだ。常磐と言うのは日本一の美人。九条院(近衛天皇)は色事がお好きなようで、洛中から容顔美麗な女を千人呼び、その中から百人、また百人の中から十人、また十人の中から一人選び出された美女なのだ。(右・絵=清盛の前に出頭した常磐=右、と今若、乙若=中央、牛若は抱かれている)

清盛は自分だけに従えば末の世には子孫がどんな敵になるのならなれ。三人の子供を助けようと思った。頼方景清に言いつけて、七条朱雀に留め置いた。毎日交代で護衛する武士も、頼方の計らいで配置した。清盛は常に常磐の元へ文を送ったが、常磐は受け取っても見もしなかった。しかし、子供を助けるために。終いには清盛に従うことになった。そうして常磐は三人の子供を、別々のところで成人させた。

今若は八歳となった春の頃から、観音寺に住まわせて学問をさせ、十八の年に受戒、禅師の君と言った。後には駿河国富士の裾で生活していて、悪禅師殿と名乗っていた。八条に居たのは、そして僧であったが、腹黒く恐ろしい人で、賀茂、春日、稲荷、祇園の御祭りごとに、平家を狙う。後には紀伊国に住んでいる新宮十郎義盛(行家)が世を乱した時、東海道の墨俣川で討たれた。

牛若は四つの年まで母の元に居たが、世の中の幼い者よりも、性格が良く、振る舞いも人並み以上だったので、清盛は常に心がけていて「敵の子を一所で育てては、終いにはどすべきか」と言う。危険を感じた常磐は牛若を京より東、山科に源氏相伝の者が、出家して忍び隠れて居るところへ七歳まで預けて育てた。

③牛若鞍馬入の事

常磐は子供が成長するにつれて、却って心配になり、初めて人の家来にさせるのもつまらない。いまだに経験していないので、公卿とつきあいようもない。ただ、法師にして亡き親・義朝の菩提を供養してなどと思い、鞍馬寺の寺務を仕切る別当東光坊の阿闍梨は義朝が祈祷を頼む師だったので、お使いを出して申し上げた。

常磐は子供が成長するにつれて、却って心配になり、初めて人の家来にさせるのもつまらない。いまだに経験していないので、公卿とつきあいようもない。ただ、法師にして亡き親・義朝の菩提を供養してなどと思い、鞍馬寺の寺務を仕切る別当東光坊の阿闍梨は義朝が祈祷を頼む師だったので、お使いを出して申し上げた。「義朝の御末の子、牛若と言う子を召して下さいませ。平家の世が盛りで、女の身として子供を側に置いて育てるのも心苦しく思いますので、鞍馬へ参らせたいのです。粗暴でもおとなしい心を持つようにして、書の一巻も読ませ、経の一字でも覚えさせていただきたい」

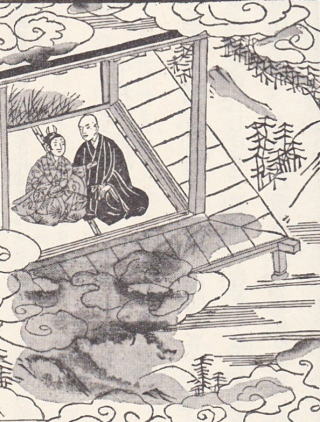

東光坊の返事は「故・頭殿の公達が来られるのはことのほかの喜びです」と、山科へ急ぎお迎えの人を遣わせた。七歳と言う二月初めに鞍馬へ上った。その後昼は終日、師の御坊の御前で経を読み、書を学び、夕日が西に傾けば、夜の更けていく中で、仏の御灯が消えるまでは、者を読み、五更(午前四時から六時まで。一夜を五つに分け、五番目の時)の天になっても朝も宵も学問に心を集中し続けた。(絵・左=鞍馬で学ぶ牛若)

東光坊も比叡山、三井寺にもこれほどの稚児がいるとも思えず、学問の精と言い、気質、容貌も類がない程素晴らしい野で、良智坊の阿闍梨、覚日坊の律師(僧都の次の地位)も「こうhして二十歳程まで学問をし給えば、鞍馬の東光坊より後も、仏法を受け継ぎ、伝え、毘沙門天の御他からにも成田回る人だ」と話された。母もこれを聞き、「牛若は学問の精が良くても、里にいつも居るようになれば、気持ちも乱暴になり、学問を怠ルようになるでしょう。里が恋しいく、里を見たければ、人を遣わし下されば、母がそちらへ参ります。会いもし、また人に見られて帰ります」と言った。

「そうでなくても、稚児をァSと経卸す事は、そうたやすいことではありません」と、一年に一度、二年に一度も里へは下さなかった。このような学問の精のような人が、どんな魔物の勧めだろうか。十五となった秋の頃から、学問をする努力はもってのほかに変わっていった。その理由は古い郎党が謀反を勧めたことにある。

④しやうもん坊の事

四条室町に年を取った郎党が居た。頭を剃った“すり法師”だが、恐ろしい者の子孫だ。左馬頭殿の御乳母子、鎌田次郎正清の子だ。平治の乱の時は十一歳になったのを、長田の庄司が斬るべきだと言うのを知って、外戚に親しい者がいたが、上手に隠しておき、十九で元服して鎌田三郎正近と名乗る。政近が二十一の年に思ったのは、保元に為義が討たれた。平治に義朝が討たれた後は、子孫絶え果てて、武士としての名を隠して、年月を送ってきた。

四条室町に年を取った郎党が居た。頭を剃った“すり法師”だが、恐ろしい者の子孫だ。左馬頭殿の御乳母子、鎌田次郎正清の子だ。平治の乱の時は十一歳になったのを、長田の庄司が斬るべきだと言うのを知って、外戚に親しい者がいたが、上手に隠しておき、十九で元服して鎌田三郎正近と名乗る。政近が二十一の年に思ったのは、保元に為義が討たれた。平治に義朝が討たれた後は、子孫絶え果てて、武士としての名を隠して、年月を送ってきた。我が親もその時、清盛に滅ぼされたものなので、出家して諸国を修行して、主の菩提を弔い、親の後生も弔へばと思ったので、鎮西の方へ修行の旅をした。筑前国の御笠の郡、太宰府の安楽寺(天神社)というところで学問をしていたが故郷の事を思い出して、都に帰り四条の御堂に入って、そこで生活していた。法名をしやうもん坊と言う。また四条の聖とも言われた。(絵・左=しやうもん坊と話す牛若)

お勤めがない時間には、平家の繁昌しているのを見て、呆れたことだと思う。どうしたら平家の太政大臣の官に上がり、平家一門の末流まで、天子の側で奉仕する公卿になれるのだろう。源氏は保元・平治の合戦で皆滅ぼされ、おとなしいものは斬られ、幼い者はあちこちに押し込められて、今まで頭角を現していない。前世の報いも良く生まれ、心も剛強な源氏の大将が、兵を起こして欲しい。その大将の命に依って、どこへでも使いをして、反乱させえ(平家を討つ)本意を遂げたいと思う。

勤めの暇なときには、指を折って国々の源氏を数える。紀伊国には新宮十郎義盛、河内国には石川判官義兼、津国には多田藏人行綱、都には源三位頼政卿、卿君圓しん、近江国には佐々木源三秀義、尾張国には蒲の冠者、駿河国には阿野禅師、伊豆国には兵衛佐頼朝、常陸国には志田三郎先生義のぶ、佐竹別当昌義、上野国には利根、吾妻、これは国を隔てて遠いので力は及ばない。都に近いところには鞍馬に、頭殿の末の御子、牛若殿がいらっしゃるのを、参って見て、気質がしっかりしているならば、文を賜って伊豆へ下り、兵衛佐殿の御方に参り、国を挙げて世を乱せばと思うので、折から四条の御堂で修学する期間に入るけれど、それを捨てて、鞍馬へと上った。

別当の縁にたたずんで「四条の聖が参りました」と言うと「承っています」の返事が有り、それではと東光坊のもとに置かれた。内々には悪心を差し挟み、謀反を起こしに来ているとも知らなかった。人が静まり牛若殿のいらっしゃるところに行って、御耳に口を当てて言うには「ご存知ないのですか、今までお考えにならなかった。君は清和天皇十代の御末、左馬頭殿の御子、このように申し上げるのは頭殿の御乳母子、鎌田次郎兵衛の子です。御一門の源氏国々に打ち込められているのを、気が晴れないとは思われませんか」と言うと、その頃、平家が世を支配して盛んなので、計略を持って騙すのだろうとお考えて、打ち解けなかったので、しようもんは源氏重代の事を詳しく申し上げた。身体では知らないにしても、かねてそのようなものもあると聞いていたので、それでは一所ではうまく行くまい。所々で会おうと、しやうもん坊を返された。

⑤牛若貴船詣の事

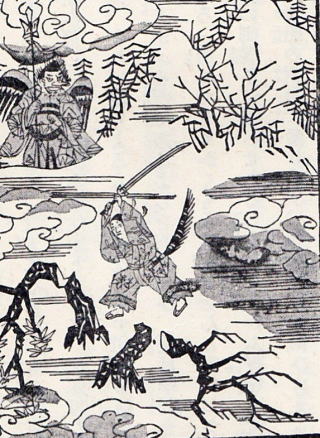

しやうもん坊に会ってから後、学問の事は跡形もなく忘れ果て、明けても暮れても謀反の事ばかりをお考えだ。謀反を起こすほどならば、早足、飛越のような早業が出来なければ叶うまい。まづは早業を習おうと思われたが、この坊は人の寄り合い所で目立つ。しかし、いかに叶いがたい、と言っても鞍馬の奥に僧正が谷と言うところがある。昔はどんな人が崇め奉ったのだろう、貴船の明神といって、霊験殊勝であられる神も祭られている。知識の深い名僧も修業されていたのだろう。(絵・上=天狗を相手に修行する牛若)

しやうもん坊に会ってから後、学問の事は跡形もなく忘れ果て、明けても暮れても謀反の事ばかりをお考えだ。謀反を起こすほどならば、早足、飛越のような早業が出来なければ叶うまい。まづは早業を習おうと思われたが、この坊は人の寄り合い所で目立つ。しかし、いかに叶いがたい、と言っても鞍馬の奥に僧正が谷と言うところがある。昔はどんな人が崇め奉ったのだろう、貴船の明神といって、霊験殊勝であられる神も祭られている。知識の深い名僧も修業されていたのだろう。(絵・上=天狗を相手に修行する牛若)(昔は)勤行に振る鈴の音も絶えず聞こえた。神主もいて、お神楽の鼓の音も絶えず、霊験はあらたかだったけれど、世が末なので、仏の人々を救う方便も、神の驗德も劣らせてしまい、人が住み荒らし、もっぱら天狗の住み家となって、夕日が西に傾けば、物の怪がおめき叫ぶ。

そういうことでお参りする人を、悩ますので、参詣する人もない。しかし、牛若はこういうところがあると聞いて、昼は学問をしている振りをし、夜は日頃、一所にいてどうにもならない大衆にも知らせずに、いざというときに別当を御護りする敷妙(しきたい)と言う鎧に黄金造りの太刀を佩いて、ただ一人貴船の明神に参り、神仏を念じ、経文を唱える。

「南無大慈大悲の明神、八幡大菩薩」と掌を合わせ「源氏を守らせ給え。宿願、真に成就あれば、玉の御宝殿を造り、千町の所領を鬼神し奉ります」と祈誓し、正面から未申(西南)に向かって立ち給う。

「南無大慈大悲の明神、八幡大菩薩」と掌を合わせ「源氏を守らせ給え。宿願、真に成就あれば、玉の御宝殿を造り、千町の所領を鬼神し奉ります」と祈誓し、正面から未申(西南)に向かって立ち給う。至宝の草木を平家の一類と名付け、大木が二本あるうちの一本を、清盛と名付け、太刀を抜いて散々に切り、懐から毬杖(ぎっちょう)=槌の形の杖で木の毬を打ち合う遊び)の玉のような物を取り出し、木の枝に掛けて、一つを重盛の首と名付け、一つを清盛の首と言った。かくて暁にもなれば、宿所に帰り、衣を被って臥す。人はこういうことを知らなかった。(絵・右=清盛と名付けた木を切り刻む牛若)

和泉という法師が付き添い、世話をしていたが、この有様はただ事ではないと思って目を離さず、ある夜後を付けていき、草むらの中に隠れて見ていると、このような振る舞いをされている。その間に、急いで鞍馬に帰り、東光坊にこの旨申すと、阿闍梨は大変に驚き、良智坊の阿闍梨に告げ、寺に触れて「牛若殿の御髪を剃り奉れ」と申した。良智坊はこれを聞いて「幼い人も様子による。顔かたちは世に優れていらっし、ゃるので、今年の僧として戒律を守る事を誓う式は、痛々しい。来年の春に剃る事にしたらどうでしょう」と言うと、「誰も(牛若を)僧形するのは名残惜しさを感じるでしょうが、このように御心が変わられてしまうと、ご自分のため、御身のため仕方がないでしょう。すぐに剃りましょう」と仰ると、牛若殿は何とか寄って剃ろうとする者を、突いてしまうぞと、刀の柄に手を掛けると、無理矢理寄って剃るとも見えなかった。

覚日坊の律師が言うには「ここは多くの僧が寄り集まるところで、静かではないから、学問も心に入らないとすれば、私のところは端なので、御心静かに御学問に向かえるかも知れません」と言うと、東光坊もさすがにいたわしく思われたのだろう、それならばと、覚日坊へ入れる事になった。御名を変えられて遮那王となった。それから後には貴船詣でも止まった。日々毘沙門天の祭ってある本堂に入り、謀反の事を祈られた。

⑥吉次が奥州物語の事

こうして年が暮れ、遮那王は御年十六二なり給う。正月の末、二月の初めの事だが、多聞(毘沙門天)の御前に参り、読経礼拝しているところへ、その頃、三条に大福長者が現れた。名を吉次信高という。毎年奥州へ下る金商人だが、鞍馬を信じ奉っていて、多聞に参って念珠していたが、子の幼い人を見て、あゝ、美しい稚児だ、どういう人の公達だろう。しかるべき人であれば、多くの僧徒もついているはずなのに、たびたび見かけるが、多田一人でいらっしゃるのが妙だ。この山に左馬頭殿の公達がいらっしゃるはずだが。

こうして年が暮れ、遮那王は御年十六二なり給う。正月の末、二月の初めの事だが、多聞(毘沙門天)の御前に参り、読経礼拝しているところへ、その頃、三条に大福長者が現れた。名を吉次信高という。毎年奥州へ下る金商人だが、鞍馬を信じ奉っていて、多聞に参って念珠していたが、子の幼い人を見て、あゝ、美しい稚児だ、どういう人の公達だろう。しかるべき人であれば、多くの僧徒もついているはずなのに、たびたび見かけるが、多田一人でいらっしゃるのが妙だ。この山に左馬頭殿の公達がいらっしゃるはずだが。「本当だろうか。秀衡も『鞍馬という山寺に左馬頭殿の公達がいらっしゃるならば、太宰大貳位清盛が、日本六十六ヶ国を従えようとしている。いつも言うのは、源氏の公達を一人(奥州へ)下し参らせ、磐井郡に都を造り、二人の子供に両国を受領させ、秀衡が生きているうちは、大炊介になって源氏を君としてかしずき、誰にも遠慮せず、上を見ない鷲のようにありたい』と仰っておられた」

(源氏の公達を)拐かし、お供して秀衡の見参に入れ、引き出物を取って、利益を得ようとと思い、御前に畏まって申すのは「君は都の如何なる人の御公達なのですか。私は京の者ですが、金を商って毎年奥州へ下るのですが、奥州方面に知り合いの人がいらっしゃいますか」と言うと「片隅に生きる者です」と言って、返事もされなかった。これこそ金商人の吉次という者だ。奥州の案内者だ。彼に問えばと考え「陸奥というのはどれほど広い国なのか」と問うと、「非常に大きな国です。常陸国と陸奥の堺、菊田の関(勿来の関の別名)と言って、出羽と奥州との堺を伊奈(なん)関と申します。その中に五十四郡」と言うと、「その中に源平の乱が来たときに、用に立つ物がどれほどあるか」と問うと「国の状況は知っている。吉次は様子に暗くはないと言った。

(以下吉次の話)

「昔、両国の大将軍を、おかの太夫と申した。彼らに一人の子があった。安倍権守と申しました。彼には子供が何人もいました。嫡子厨川次郎貞任(絵・上)、二男鳥海三郎宗任、家任、盛任、重任といい、六人の末の子にさかみ(堺)の冠者りょうぞう(良増)といって、霧を残し、霞を立て、敵が攻めてくる時は水の底、海の中で日を送るなどするくせ者です。これら兄弟の丈の高さは唐人をも超えます。貞任の丈は九尺五寸、宗任の丈は八尺五寸、井すれも八尺以下の者はいません。中でも西海の冠者は一丈三寸です。

「昔、両国の大将軍を、おかの太夫と申した。彼らに一人の子があった。安倍権守と申しました。彼には子供が何人もいました。嫡子厨川次郎貞任(絵・上)、二男鳥海三郎宗任、家任、盛任、重任といい、六人の末の子にさかみ(堺)の冠者りょうぞう(良増)といって、霧を残し、霞を立て、敵が攻めてくる時は水の底、海の中で日を送るなどするくせ者です。これら兄弟の丈の高さは唐人をも超えます。貞任の丈は九尺五寸、宗任の丈は八尺五寸、井すれも八尺以下の者はいません。中でも西海の冠者は一丈三寸です。安倍権守の山世までは宣旨院宣にも畏れて、毎年上洛して帝の逆鱗を休ませました。安倍権守死去の後は、宣旨に背きたまたま院宣の時は、北陸道七ヶ国の経費、片道分を下さり賜って上洛するといいました。片道を賜ろうと下さるべきなのに、公卿が詮議して

『これは天命に背く。源平の大将を下し、追討させ給え』

と申されると、源の頼義が勅選を承って、十一万騎の軍兵を率いて安倍を追討するために陸奥へ下って来ました。駿河国の住人、高橋大蔵太夫を先陣に立て、下野国いもう、と言うところに着く。貞任はこれを聞いて厨川の城を去って、阿津賀志の中山を後ろにして、安達の郡に防御の木戸を造り、行方の原に馳せ向かって、源氏を待つ。大蔵太夫大将として五百余騎で白川の関を越え、行方の原に馳せ着き、貞任を攻めた。その日、戦に負けて浅香の沼へ引き退く。、

伊達郡阿津賀志の山中に立て籠もり、源氏は信夫の里、上河の端、はやしろ、と言うところに陣取って、七年夜昼戦い暮らし、源氏の十一万騎は皆討たれて、叶わないと思ったのだろう、頼義は京へ上り、内裏へ参って、頼義は叶いません、と申し上げると「汝が叶わないなら、代官を派遣してすぐに追討せよ」と仰った。すぐに六条堀河の邸宅に帰り、十三になる子息を代理に参上させた。

「お前の名前は何という」とお尋ねがあると「辰の年、辰の日の辰の刻に生まれました」と言い「名前は源太と言います」と言うと、無官のものに合戦の大将をさせる例はないと、元服させよ、と後藤内範明を付き添わせ、八幡宮で元服させて、八幡太郎義家(絵・下)と号した。

その時に御門から贈られた鎧を源太の産衣と呼んだ。

その時に御門から贈られた鎧を源太の産衣と呼んだ。秩父十郎重国が先院を切り、奥州へ下る。阿津賀志の城を攻めたが、またも源氏は負けた。状況の悪い事を早馬で京へ伝えると、年号が悪いのかと、康平元年に改められ、同じ年の四月二十一日阿津賀志の城を追い落とした。しからざる(四方坂)にかかって伊奈関を攻め越え、最上郡に籠もる。源氏は続いて攻め、雄勝の山中を越え仙北金沢の城に引き籠もりそこで一両年を送って戦ったが、鎌倉権五郞影政、三浦平大夫為継、大蔵太夫光ひと、これらが命を捨てて攻めると、金沢の城は落とされ、白木山を越えて衣川の城に籠もる。為継、景政はさらに攻めかかった。

康平三年六月二十一日に、貞任は酷い傷を受けて手負いとなり、梔子(くちなし)色の衣を着て磐手の野辺に伏した。弟宗任は降人となる。堺の冠者、後藤内生け捕られ間もなく斬られた。

義家は都へ馳せ上り、内裏の見参を受けて末代まで名を挙げた。その時、奥州へお供した三人の少将の中の、十一代の末、淡海の後胤、藤原清衡と言う者が国の警護に留められた。亘理の郡に居たので亘理の清衡と名乗ったが、両国を手に握っていて、東十四通(東国十四道?)の武士五十万騎、秀衡に仕える郎党十八万騎を持った。これこそ源平の乱が起これば、御方になるべき者です」と言った。

⑦遮那王殿鞍馬出の事

遮那王はこれを聞いて、かねて聞かされていた事と少しも違わず、権勢を振るっているものだ、と思った。都を離れ下ろうか。否応なく頼まれたなら、十八万騎の勢の十万騎を国に留め、八万騎を引き連れて板東に出る。八ヶ国は源氏に志を持つ国だ。下野殿の国だ。これを初めとして十二万騎を集めて二十万騎となり、十万騎を伊豆の兵衛佐殿から加えていただき、十万騎を木曽殿に付け、我が身は越後国を越え、鵜川、佐橋、金津、奥山の勢を集め、越中、能登、加賀、越前の軍兵を味方に付け、十万騎になって荒乳の山中を駆け抜け西近江に入り、大津の浦について、板東の二十万騎を待って逢坂の関を越えて都に攻め上がり、十万騎を殿下の御所に参らせ、源氏と組む事を勧めるが、平氏がなおも都で権勢を振るっているようならば、名を後の世に留め、屍を都にさらすことは、自分に取って何の不足があろうかと思い立ったのは、十六歳の血気盛んの時。若さは恐ろしくも思えた。

遮那王はこれを聞いて、かねて聞かされていた事と少しも違わず、権勢を振るっているものだ、と思った。都を離れ下ろうか。否応なく頼まれたなら、十八万騎の勢の十万騎を国に留め、八万騎を引き連れて板東に出る。八ヶ国は源氏に志を持つ国だ。下野殿の国だ。これを初めとして十二万騎を集めて二十万騎となり、十万騎を伊豆の兵衛佐殿から加えていただき、十万騎を木曽殿に付け、我が身は越後国を越え、鵜川、佐橋、金津、奥山の勢を集め、越中、能登、加賀、越前の軍兵を味方に付け、十万騎になって荒乳の山中を駆け抜け西近江に入り、大津の浦について、板東の二十万騎を待って逢坂の関を越えて都に攻め上がり、十万騎を殿下の御所に参らせ、源氏と組む事を勧めるが、平氏がなおも都で権勢を振るっているようならば、名を後の世に留め、屍を都にさらすことは、自分に取って何の不足があろうかと思い立ったのは、十六歳の血気盛んの時。若さは恐ろしくも思えた。この男(吉次)に知らせを頼もうと思って仰せられたのは「汝だから知らせる。他人には漏らすな。我こそは左馬頭義朝の子で、秀衡のところへ文を一つ届けてくれ。いつのころ、返事を持って来てくれるか、と言うと吉次、座敷を滑り降り、烏帽子の先を地につけていった。

「あなたのことを秀衡は以前に申していました。御文よりもただお下りされませ。道案内やお宿の事は私がすべて行います」

文の返事を待たなければならないのも、心許ない。それならばつれて下ったらどうだろうと思われた。

「いつ頃、下ろうとしている」

「明日吉日ですから、慣例に沿って門出をしようと思います」

「それなら、粟田口十禅師の音前で待っているぞ」

「承りました」と、吉次は下がった。

遮那王殿は別当の坊に帰って、心の中で出発を連想していた。七歳の春の頃から、十六の今に至るまで、朝は立ちこめる霧を払い、夕には星をいただき、日夜朝暮、馴染んだ師匠の御名残も、今を限りと思えば、じっと我慢しようと思っても、涙に咽んでしまう。しかし、気を弱くしていては叶う者ではないので、承安四年二月二日の曙に、鞍馬を後にした。

遮那王殿は別当の坊に帰って、心の中で出発を連想していた。七歳の春の頃から、十六の今に至るまで、朝は立ちこめる霧を払い、夕には星をいただき、日夜朝暮、馴染んだ師匠の御名残も、今を限りと思えば、じっと我慢しようと思っても、涙に咽んでしまう。しかし、気を弱くしていては叶う者ではないので、承安四年二月二日の曙に、鞍馬を後にした。白い小袖の一重に唐綾を着重ね、播磨浅黄の帷子を上に着て、白い大口袴に唐織物の直垂を敷妙と言う軽鎧を着て、紺地の錦で柄鞘を包んだ守り刀、黄金造りの太刀を佩いて、薄化粧で眉毛を細く造り、髪を高く結い上げ、心心細そうに人々とは壁を隔てて旅支度をするが、自分以外の一がここを訪れて通る度に、さる者がここに居たのだと思いだし、後世を弔ってくれると思えば、漢竹の横笛を取り出し、半時ほど吹いて音でさえ、後の形見として、泣く泣く鞍馬を出発した。

その夜は四条のしょうもん坊の宿を出て、奥州へ下ると仰せられると、善悪御供もうhしますと立ち上がった。遮那王は

「あなたは都に留まって、平家の様子を見て知らせなさい」と、今日に留めた。

さて遮那王殿は粟田口まで行った。しやうもん坊もそこまで送った。十禅師の前で吉次を待つと、吉次は未だ夜も深い時に京を出て粟田口へやって来た。

種々の宝を二十余匹の馬に負わせて先に立て、自分も晴れ着姿で京を出た。所々に柿渋で線を引き、草花模様を着けた直垂に、腰の辺りから下を熊の毛で覆い、黒栗毛の馬に鞍の前輪、後輪を角で縁取った鞍を着けてまたがった。稚児を乗せようと月毛の馬に金粉混じりの漆を塗った鞍を置きまだらの鹿革で鞍を覆って引いてきていた。遮那王殿は「そうか、約束していたの駄」と云って馬から急いで飛び降り、馬を引き寄せ、このような縁に会えるとは、とても嬉しいと思った。

吉次を招いて云うには

「やあ、殿よ、馬の腹筋が切れるほど走らせて、雑人達に追いつかせるな。振り返るなよ。駆け足で下っていこう。鞍馬に居ないと云うと、都で尋ねるだろう。都に居ないとわかる戸、大衆どもはきっと東海道を下るだろうと、摺り鉢山からこちらへ追いかけて、帰ってこいと言うのだ。帰らないの葉仁義礼智にも外れよう。都は敵の支配するところ。足柄山を越えるまでが大変だぞ。板東というのは源氏に志のある国だ。言葉を上手に遣って、宿、宿で馬を取り替えて下ろう。白川の関を越えれば、秀衡の知行摺るところだから、雨が降ろうが、風が吹こうが、かまわない」

吉次はこれを聞いて、このような恐ろしい事はあるまい。おとなしい馬一匹をも乗らないで、武士の誇りを持つ郎党の一騎も連れず、現在の敵の支配する国の馬を捕って下ろうという事こそ、恐ろしいと思った。しかし、命に従い、駒を早めて下ると粟田口と日岡の間の松坂を越え、四の宮河原を見て過ぎ、逢坂の関を越えて大津の浜をも通りつつ、瀬田の唐橋を打ち渡り、鏡の宿に着き給わった。長者は吉次がよく知る一ナノで、女房が大勢出ていろいろ二もてなした。

(巻の一終わり。巻第二へ)