義経記 巻第三

①熊野の別当乱行の事 ②弁慶生るゝ事 ③弁慶山門を出る事

⑤弁慶洛中において人の太刀を取る事 ⑥義経弁慶君臣の契約の事 ⑦頼朝謀反の事 ⑧義経謀反の事

①熊野の別当乱行の事

義経の御内に世に知られた一人当千の剛の者がいる。俗称を調べると、天兒屋根(あまつこやね=藤原氏の祖神)の子孫で、中の関白道隆の後胤、熊野の別当弁しょうの嫡子、西塔の武蔵坊弁慶と言う。彼が出でて来る由来をたどると、二位の大納言という人は、君達を多数持っていたが、親に先立ち、皆早世している。歳を取り一人の姫君を設けた。天下第一の美人に成長し、殿上人は我も我もと、妻にする望みをかけたけれど、聞き入れられる事はなかった。

義経の御内に世に知られた一人当千の剛の者がいる。俗称を調べると、天兒屋根(あまつこやね=藤原氏の祖神)の子孫で、中の関白道隆の後胤、熊野の別当弁しょうの嫡子、西塔の武蔵坊弁慶と言う。彼が出でて来る由来をたどると、二位の大納言という人は、君達を多数持っていたが、親に先立ち、皆早世している。歳を取り一人の姫君を設けた。天下第一の美人に成長し、殿上人は我も我もと、妻にする望みをかけたけれど、聞き入れられる事はなかった。大臣師長は優しく姫君を所望したので、承知はされたけれど、今年は忌むべき事があるので、婚姻は慎むとなった。東の方にいる人に姫はやらない。明年の春の頃と約束した。御年十五だった夏の頃、どういう願掛けか、五条の天神にお参りし、夜を徹して祈る通夜をしたところ、辰巳(東南)の方から、にわかに風が吹いてきて、その風が強く自分の身に当たると思って驚き、なぜか急に狂気じみて病に取り付かれた。

大納言、師長、熊野を信じていたので「今度の病を治癒して下さい.明年の春のころには参詣をし、王子(宿泊所・祈祷所)王子の御前で祈願解き(願ほどき)をいたします」と祈られたると、程なく平癒した。そこで次の年の春、宿願を晴らすため(お礼参り)に熊野へ参詣した。師長、大納言殿をはじめ百人の信仰の厚い人が同行し、熊野の三つの山(本宮、新宮、那智)の参詣を無事に終えた。

本宮證誠殿で御通夜があり別当も入堂した。夜更けて内陣に、密かな音がした。何事だろうと姫君がご覧になると「別当が参りました」との言葉があった。別当はかすかな燈火の影からこの姫君を見て、それは徳の高い修行者だったが、まだ懺悔もしていないので、急ぎ外へ出て大衆(僧)を呼び「どういう人だ」と聞いた。

「あのお方は二位の大納言殿の姫君、右大臣殿の北の方です」と答えた。別当は

「それは約束だけの事だろう。未だ一緒にはおられないと聞くぞ。以前に熊野の衆徒が、ああ、熊野にどんな事でも起きてくれ、(別当の)大衆に対する誠意、大衆の別当に対する忠誠を試して見よう、と言ったが、それは今だ。具足を着けて準備し、足場の悪いところで、同行者を追い散らし、この人を引っさらってくれよう。別当の兒子にする」と言った。

大衆はこれを聞いて「それでは仏法の仇、王法の敵となるでしょう」と言うと「その言い分は臆病のいきつくところだ。こういうことを企てる習いに対して、大納言殿、師長、院の御所へ参り、訴訟するなら、大納言を大将として畿内の兵が向かってくるだろう。それは予測する事だ。新宮、熊野の地には決して敵に踏み込ませない」と言った。

大衆はこれを聞いて「それでは仏法の仇、王法の敵となるでしょう」と言うと「その言い分は臆病のいきつくところだ。こういうことを企てる習いに対して、大納言殿、師長、院の御所へ参り、訴訟するなら、大納言を大将として畿内の兵が向かってくるだろう。それは予測する事だ。新宮、熊野の地には決して敵に踏み込ませない」と言った。先々の心配事と言うのは、大衆の意向を別当が制する時でさえ、ややもすると衆徒は勇みがちだ。まして、これは別当が起こすことなので、衆徒も兵を進めた。我も我もと甲冑をよろい、先を争うように山を走り下って、仲間の道者の待つ所に行く。その後からは大勢が鬨の声を挙げて追いかけた。武士として恥を侍も、この勢いに皆逃げた。衆徒は輿を取って帰り、別当に奉った。

もとは貴賤の者が寄り集まり念仏を読経する経所なので、もし京方の者が居たとしても、寺の事務を司る政所に置き、明け暮れ引きこもっていた。もし、京から攻め返してくる事もあるかと用心を厳しく厳しくした。しかし、姫のお供をしてきた侍は、自分勝手に戦う訳にもいかないので、急いで京へ馳せ上り、この事態を伝えると、大納言殿は大変怒って、院の御所へ参上して訴えた。

間もなく院宣が下り、和泉、河内、伊賀、伊勢の住民どもを集め、師長、大納言殿を両大将として、七千余騎で出陣。

「熊野の別当を追い出し、俗別当にしろ」と、熊野に押し寄せて攻めると、衆徒は身を捨てて防ぐ。京方は叶わないと思ったのか、切目の王子に陣取って、京都へ早馬を立てて伝えた。

「合戦が遅れているのは子細があります。その理由は公卿の詮議があって、平宰相信業の御娘、美人でありますので、内(皇居)へ召されていたのを、今この事で熊野山が滅亡させられるのは、本朝の一大事です。右大臣が姫君(信業の女)を内より返せば、何の怒りもありません。また、二位の大納言の婿、熊野の別当で、何も面倒はないでしょう。年長であるばかりで、天津兒屋根の後胤、中の関白道隆の御子孫です。苦しくはありますまい」と詮議ごとは終わり、切目の王子に早馬を立て、この事を伝えると、右大臣公卿詮議の上は、言う事はないと、うち捨てて京へと帰り上った。二位の大納言はまた、自分一人で憤るべきではないと、一緒に上洛すると、熊野も都も静かになった、とはいうものの兵どもは我らがすることは、宣旨、院宣の思うままにはなるまい。と自負して、いよいよ代を世ともしなかった。

さて、姫君は別当に従って年月を経るうちに、別当は六十一。姫君との間に子をもうけようとすることが嬉しかった。男ならば仏法を伝えるようにし、熊野を引き継がせようと思った。月日が経つうちに、誕生するはずの月には生まれず、十八ヶ月で生まれた。

②弁慶生まるゝ事

別当はこの子が遅く生まれたのを不思議に思われたので、産所に人を遣わして「どんな子供だ」と聞かせた。返事はこうだった。生まれ落ちた時の様子は、普通の子供の二、三歳ほどで、髪の毛は肩に掛かるほど生えて、奥歯も前歯も大きくなっていたと云う。別当にこの事を伝えると「それでは鬼神ではないか.彼をここに置いては仏法の仇となる。簀巻きにして水の底に沈めるか、深山で磔にでもしろ」と言った。

別当はこの子が遅く生まれたのを不思議に思われたので、産所に人を遣わして「どんな子供だ」と聞かせた。返事はこうだった。生まれ落ちた時の様子は、普通の子供の二、三歳ほどで、髪の毛は肩に掛かるほど生えて、奥歯も前歯も大きくなっていたと云う。別当にこの事を伝えると「それでは鬼神ではないか.彼をここに置いては仏法の仇となる。簀巻きにして水の底に沈めるか、深山で磔にでもしろ」と言った。母はこれを聞いて

「尤もな事ではありますが、親となり、子となるのは前世からの因縁と聞いています。すぐにどうして命を失わせる事が出来ましょうか」と嘆いていいた。そう言う母の近くに、山の井の三位という人(五条大納言)の北の方がいて、この人は別当の妹だった。別当に会って、子供の事について問うと、別当は「人が生まれるのは九月、十月が普通だ。彼は十八ヶ月で生まれている。助けておいても親の仇(あだ)なると思うので、助けておくわけにはいくまい」と言った。

叔母御前はこれを聞いて

「腹の中に長くいて生まれた者は、親のために良くないと言うけれど、大唐の黄石の子は、腹の中で八十年の齢を送り、白髪が生えて生まれました。年は二百八十歳、背は小さく、色は黒く、普通の人とは似ていなかった。しかし、八幡大菩薩の御使者、現人神と言われ祭られ給わる。ここは無理にでも我らに下さいませ。京へ連れて行き、一人前の男にして三位殿(五条大納言)に奉公させます。悪くても法師にして経の一巻も読ませたなら、僧徒の身として生きます。いま殺して罪を作るよりも良いでしょう」と言うと、叔母に引き渡すことにした。産所に行って産湯を浴びせ、鬼若と名付け五十一日が過ぎると、連れて京へ上り、乳母をつけて大切に扱って育てた。

鬼若、五つの時には普通の人の十二、三にみえた。六歳の時に疱瘡に罹った。とても色が黒く、髪は生まれたときのままなので、肩から下にまで垂れ下がり、髪の様子からも、元服させるのは似合わないようだった。そこで法師にしようと、比叡の山の学頭西塔桜本の僧正を訪ね

「三位殿に仕えさせるための養子です。学問を学ばせるためにやって参りました。眉目容貌(みめかたち)は、このようなのでお恥ずかしい次第ですが、心は賢い者です。書の一巻でも読ませ給わればと思います。本人の心にいけない事があれば、是非直していただきたく、どのようにでもお計らい下さるよお任せいたします」と申し上げた。

桜本で学問をする事になったが、精進する月日が重なるにつれて、他の者より優れた能力を示した。学問は他の僧よりも明らかにできが良かった。そう言うことなので衆徒も

「容貌はいかにも悪いけれど、学問は大切だ」と言い合った。学問に集中していれば、きっと良かったろうに、力も強く、骨太だった。兒子や法師達を引き連れて、人も行かない御堂の後ろ、山の奥などへ籠もって、腕力を競い、腕相撲をし、相撲なども好んでやった。

衆徒はこの事を聞き

衆徒はこの事を聞き「自分自身がつまらない者になるのはともかく、学問をしている者を連れ出して、怪我を負わせたり、不具にするのはいけない」と僧正に苦情が持ち込まれる事が絶えないようになった。しかし、このように訴える者を、敵のように思って、その人のいるところへ押しかけて、蔀(しとみ=格子の裏に板を張った戸)、妻戸(両開きの扉)などを打ち破り、悪事も暴力も慎む様子はなかった。その依ってくるところは、父が熊野の別当ということだ。

養父は山の井殿、祖父は二位の大納言、師匠は三千坊(沢山の僧坊)の学頭の兒子なので、問題にしても良い事はなかろうと、ただ好き勝手にさせて荒くれ坊主ににしてしまった。そう言うことなので、相手が変わっても鬼若は変わらず、諍いの絶えることはなかった。拳を握り、人を締めるので、人々は路をまっすぐに行く事も出来ず、たまたま出くわした者も路を避けるなどすれば、その時は文句なく通したが、後に会ったときには取って抑えて「なんであれ、以前、行き会ったときに、路を避けたのは、何の遺恨だったのか」と問う。

恐ろしさに膝を震わせるのを、肘を捻って傷め、拳で胸を突いて怪我をさせるなど、全く会う者は良い迷惑で不運だった。衆徒は詮議して、僧正の兒子であっても山(比叡山)の大問題だと、大衆三百人が院の御所へ参って訴えた。

「それほどの僻事の者ならすぐに追い出せ」との院宣があった。大衆は喜び、山上に帰ると公卿の詮議があって、古い記録などを見て「六十一年に山上に不思議な者が出てきたら、朝家の祈祷をすることがある。院宣でこれを鎮めれば、一日のうちに、天下に知られた天皇・皇后などが願を立てて建立された御願寺、五十四カ所が滅ぶ事がある。今年は六十一年になる。院宣で鎮める事をせずに、ただ捨てておけ」と伝えた。

衆徒は憤って言うには

「鬼若一人の悪行に対し、三千人の衆徒の意向と院の思し召しを変えてしまうのは遺恨だ。こうなったら山王の御輿を担いで暴れてやろう」といったが、公卿が山王社にお供物を差し上げたから、衆徒はこうなっては、と鎮まった。この事を鬼若に聞かすなと、隠しておいたけれど、どんな馬鹿者がいたのか、これを知らせた。

「こういうことをするのは遺恨になる」と鬼若は、いっそう酷い乱暴を重ねた。僧正ももてあまし「居るなら居るとして放っておけ。居ないなら居ないで放っておけ」と、酷い目にも遭わす事はなかった。

③弁慶山門を出る事

鬼若は僧正が憎んでいることを聞き、頼みにしていた師の御坊にも、そのように思われるのでは、山にいても意味がないと思った。目に見えない方へ行こうと思い立ち出ては見たが、それではどこへ行っても山門の鬼若と言われる。学問には不足無し。法師になって行こうと髪を剃り、衣を調えて美作の治部卿という者の湯殿へ走りこみ、たらいの水で自ら髪を洗い、所々を自分で剃った。その水に影を映して見れば、頭は丸く見えた。

鬼若は僧正が憎んでいることを聞き、頼みにしていた師の御坊にも、そのように思われるのでは、山にいても意味がないと思った。目に見えない方へ行こうと思い立ち出ては見たが、それではどこへ行っても山門の鬼若と言われる。学問には不足無し。法師になって行こうと髪を剃り、衣を調えて美作の治部卿という者の湯殿へ走りこみ、たらいの水で自ら髪を洗い、所々を自分で剃った。その水に影を映して見れば、頭は丸く見えた。これだけではいけないと、戒名をなんとかつけたいと思ったところ、昔、比叡山に悪を好む者が居た。その名は西塔の武蔵坊と言った。二十一で悪をし始め、六十一で死んだが、行儀正しく座って往生を遂げたと聞く。自分もその名を継いで呼ばれるようになったら、剛の者になる事もあろう。西塔の武蔵坊と言おう。実名は父の別当は弁しょう(償)と名乗り、その師匠はかん慶なので、弁しょうの弁と、かん慶の慶を取って弁慶と名乗った。

昨日までは鬼若、今日はいつの間にか武蔵坊弁慶となった。山上を出て、大原(古くは小原)の別所という所に山法師の住み荒らした坊が有り、誰が泊まるともないけれど、暫くはそこに寝泊まりをしていた。しかし、兒子の時にも眉目は悪く、心は変わり者なので、人をもてなさず、まして訪れる人もなければ、ここを間もなく出て、諸国修行にと向かった。津の国河尻に下り、難波潟を眺めて、兵庫の嶋(大和田泊)という所を通って、明石の浦から船に乗り、阿波の国へ着き、焼山、つるが峰(剣山)を拝み、讃岐の志度の道場、伊豫の菅生に出て、土佐の幡多まで拝んだ。こうして正月も末になるとまた阿波の国へ戻った。

④書写山炎上の事

弁慶は阿波国から播磨国に渡り、書写山に参り、性空上人の御影を拝み、庭に降りようとしたが、いっそのこと一夏(げ)籠ろうかと思った。この夏(げ)と言うのは諸国の修行者が集まり、余念もなく勤める。大衆は学頭の坊に集まり、修行者は経所に着く。夏僧は虚空蔵の御堂で、しかるべき人に付いて夏中の様子を聞いてから、学頭の坊に入るのに、弁慶は推参して長押の上に憎たらしい風情で、学頭の座敷をしばらく睨んでいた。学頭どもはこれを見て「一昨日、昨日の座敷にもいた覚えのない法師が、推参しているがどこの修行僧か」と聞くと

弁慶は阿波国から播磨国に渡り、書写山に参り、性空上人の御影を拝み、庭に降りようとしたが、いっそのこと一夏(げ)籠ろうかと思った。この夏(げ)と言うのは諸国の修行者が集まり、余念もなく勤める。大衆は学頭の坊に集まり、修行者は経所に着く。夏僧は虚空蔵の御堂で、しかるべき人に付いて夏中の様子を聞いてから、学頭の坊に入るのに、弁慶は推参して長押の上に憎たらしい風情で、学頭の座敷をしばらく睨んでいた。学頭どもはこれを見て「一昨日、昨日の座敷にもいた覚えのない法師が、推参しているがどこの修行僧か」と聞くと「比叡の山の者だ」

「比叡の山はどこから」

「桜本から」

「僧正の御弟子か」

「その通り」

「御俗姓は」と問われるともったいぶった声で

「天兒屋根の末裔、中の関白道隆の末、熊野の別当の子です」と言った。

一夏の間はいかにも心を入れて勤め、怠る事もなく修行していた。衆徒も「初めの様子と今の風情は違って見えた。人付き合いも慣れて、穏便なものだ」と褒めた。弁慶はこのようにして一夏が過ぎ、秋の初めにもなると、また国々を巡って修行しようと思った。そうは思っても名残惜しく、出る事もせずにいた。だが、そうやって何時までも書写山に居られないから、七月下旬に学頭に暇乞いをしようと行って見ると、兒子大衆は酒盛りをしていた。

弁慶はそこに顔を見せてはどうにもならないと思いはしたが、新しい障子を一間立てた所があった。ここで昼寝でもすればと思って、しばらく臥していたところ、その頃の書写に相手を選ばず諍いを好む者が居た。信濃坊戒圓といった。弁慶が寝ているのを見て、戒圓が多くの修行者を見て来た中で、彼ほど憚る事なく物を言う憎らしい者はいなかった。彼に恥をかかせて、寺から追い出そうと思い、硯の墨をすり流し、武蔵坊の顔に二行物を書いた。片面には「足駄」、片面には「書写法師の足駄履く」と書いて

弁慶は平足駄とぞなりにけり面を踏めども起きも上がらず

と書き付けて、小法師を二、三十人集めて、板壁を叩いて同じように笑わせた。武蔵坊は悪いところへ推参してしまったと思い、衣の袂を引き繕い、衆徒の中へ出てきた。衆徒はこれを見て目や鼻で合図を送りあって笑った。人々が感に耐えず笑っても、自分は知らないのでおかしくもない。人が笑うのを笑わない。弁慶は片意地を張るのに似ていると思い、ともに笑い顔をして笑った。しかし、座敷の様子は何か覚hしているように見えたので、弁慶は自分の身に起こっている事だと思い、拳を握り、膝を押さえて「何がおかしい」と叱った。

学頭はこれを見て「ああ、この者は一座の気分を壊すように見える。屋敷の大事になりますぞ」と言って「つまらない事です。あなたの事ではありません。他の事を笑っているのです。何の理由がありましょう」と言った。弁慶は座敷を立って但馬の阿闍梨という者の坊、その一町ほど先にある、これも修行者の寄り合い所なのだが、そこで行ったけれど、やはり会う人は、弁慶をみて笑わない人はいなかった。

学頭はこれを見て「ああ、この者は一座の気分を壊すように見える。屋敷の大事になりますぞ」と言って「つまらない事です。あなたの事ではありません。他の事を笑っているのです。何の理由がありましょう」と言った。弁慶は座敷を立って但馬の阿闍梨という者の坊、その一町ほど先にある、これも修行者の寄り合い所なのだが、そこで行ったけれど、やはり会う人は、弁慶をみて笑わない人はいなかった。怪しいと思って水に影を映して見ると、面にものを書かれている。だからこそこれほどの恥を受けて、一時ほども経つのにどうにもならなかった。どこへ行こうかと考えたが、また振り返って思うのは、自分一人が原因で、叡山の名を汚す事は辛い。諸人を散々にやり込めて、咎める者を懲らしめ、恥をすすいで出て行こうと思って、人々の坊を巡って、散々に悪口を吐いた。学頭はこれを聞いて

「何はともあれ、書写法師、面を張り倒されると思う。この事を詮議して、この中に妙な事をした者があれば、その者を捕まえて、修行者に渡して大事をとめないといけない」と、衆徒を集め、講堂で学頭が詮議した。

しかしそこに弁慶は居なかった。学頭は使者を送ったけれど、老僧の使いが来たのに弁慶は出て行かなかった。重ねて使いが来たが、東坂の上で覗き、後ろの方を見ると、二十二、三程の法師の衣の下に、伏縄目の鎧腹巻き(白と薄藍で染めた革の鎧)を着て出てきた。弁慶はこれを見てなんだこれは、経は穏便の詮議と聞いているのに、彼の風情は怪しからん。内々聞くに、衆徒が僻事をしたなら降伏を乞え。修行者に僻事があれば小法師達の中に放って放逐させよ、と言うのでこうして出て行って、大勢の中に取り込められては叶わない。私も行って具足を着ける準備をしよう戸思い、学頭尾坊に走り入り、「これはどうした事だ」と問われるのに返事もせず、人も許さないのに、良くは知らないけれど納戸へ走り入って、唐櫃一つを取って出て、褐の直垂に黒糸縅の腹巻きを着て、九十日剃らなかった頭に兜の下に被る柔らかい揉み烏帽子に鉢巻きをして強靱なイチイの木を発覚に削り、本を一尺ほど丸くしたのを引きずるようにして、髙足駄を履いて御堂の前に出てきた。大衆はこれを見て

「そこに出てきたのは何者だ」という。

「これこそ、聞こえた修行者よ」

「何と怪しからぬ姿だ。こっちへ呼ぼうか、それとも捨てておくのが良いのか」

「捨てておいても,呼んでも良くはあるまい」

「それじゃ目を合わせるな」と話し合う。

弁慶はこれを見て,何とか文句をつけようと思っていたが,衆徒は伏し目になり、内海居て居る。善悪の批判をよそで聞くと大変だ。近づいて聞こうと思い、走り寄ってみると,講堂には老僧兒子どもあ混じって、三百人ほどが座っていた。縁の上には仲居の者(取り次ぎの小坊主)、小法師達が一人残らず集まっていた。残る所なく寺中、上を下へと返して出てくるので千人ほどになっていた。その中に、悪しからず供言わないで髙足駄を踏みならし、肩も膝も踏みつけて通った。ウンともスンとでも言おうものなら、きっと事件が起こるだろうと思い、皆肩を踏ませて通した。

端まで行き着いてみれば、履き物がびっしりと脱いであった。自分も脱がないと、と思うが脱ぐと災いを除くのに似ると思い、履いたままがらがらがらと音をさせて上った。衆徒が咎めようとすれば事は乱れる.突き詰めたところ,相手になって争っても意味がないとして、皆、小門の方へと隠れた。弁慶は長押の際に足駄を履きながらあちこちを歩き回った。

学頭「見苦しい。さすがこの山というのは性空上人が建立された寺です。相当な身分の人がいらっしゃる上、幼い者(兒)の腰元を足駄を履いて通る様は奇怪です」と咎められると、弁慶はちょっと退いて

学頭「見苦しい。さすがこの山というのは性空上人が建立された寺です。相当な身分の人がいらっしゃる上、幼い者(兒)の腰元を足駄を履いて通る様は奇怪です」と咎められると、弁慶はちょっと退いて「学頭の仰せは勿論です。このように縁の上を足駄履いているだけでも狼藉だと咎めるほどの衆徒が、何の手落ちで修行者の面が足駄として履かれるのだ」と言うと,道理なので衆徒は音も立てなかった。

却って放っておけば、学頭の計らいでどのようにでも怒りを鎮める事が出来たのに、災いが起こってしまった。信濃がこれを聞いて「希有な修行法師めの面だ」と居丈高になって言った。

「あまりにこの山の衆徒は奢り高ぶり過ぎ、修行者の奴らに目に物見せたのに、既に後悔している。さあ、やっつけてくれよう」と立ち上がる。ああ、事件が起こると衆徒はひしめいた。弁慶はこれを見て

「面白い。奴こそ、相手を選ばない大馬鹿者だ。己の腕が抜けるか、弁慶の脳がが砕けるか。思えば弁慶の面にものを書いた奴か。憎い奴だ」と棒を取り直し、仕掛けてくるのを待った。

戒圓の寺の法師御,六人、座敷に居たが、これを見て「見苦しい。あんな法師は縁から下へ掴み落として、首の骨を折って捨てろ」と、衣の袖を取って結び、肩に懸け、喚き、叫んで罹るのを見て、弁慶はえいや、と立ち上がり、坊を取って直し、横薙ぎに打つて、一度に縁から下へ払い落とした。戒圓はこれを見て走り立ち、辺りを見たけれど打つべき武器の杖はない。末座を見れば,クヌギの木を打ち切って、くべた燃えさしを取り、炭櫃に押しつけて火を消し、「覚悟しろ」と打ちかかった。

弁慶は腹を立て、体を開いて打つ。戒圓は走り違えてむずと組む。弁慶はがしっと合わせ、低く入って左の腕を差し伸べ、頭を掴んでむんずと引き寄せ、右手の腕で戒圓の股を掴んで、目よりも高く差し上げて,講堂の大庭の方へかかげていく。衆徒はこれを見て「修行者、御免なさい。その男は元来酒狂いする者です」と言うと、弁慶は「見苦しく見えるものだな。日頃の約束では修行者の酒狂いは大衆が慎め、衆徒の酒狂いは修行者が鎮めろ、とのお約束と承っているが、命までは取りますまい」と一振り振り回し、エイヤといって講堂の軒の高さ一丈一尺ある、その上に投げ上げた。戒圓はひとたまりもなく,ころころと転げ落ち、雨落ちの石のたたきにどうっと落ちた。取って押さえて、骨は砕けよ、すねは拉げよと踏んづけた。

弁慶は腹を立て、体を開いて打つ。戒圓は走り違えてむずと組む。弁慶はがしっと合わせ、低く入って左の腕を差し伸べ、頭を掴んでむんずと引き寄せ、右手の腕で戒圓の股を掴んで、目よりも高く差し上げて,講堂の大庭の方へかかげていく。衆徒はこれを見て「修行者、御免なさい。その男は元来酒狂いする者です」と言うと、弁慶は「見苦しく見えるものだな。日頃の約束では修行者の酒狂いは大衆が慎め、衆徒の酒狂いは修行者が鎮めろ、とのお約束と承っているが、命までは取りますまい」と一振り振り回し、エイヤといって講堂の軒の高さ一丈一尺ある、その上に投げ上げた。戒圓はひとたまりもなく,ころころと転げ落ち、雨落ちの石のたたきにどうっと落ちた。取って押さえて、骨は砕けよ、すねは拉げよと踏んづけた。弓手(左)の腕を踏み折り。馬手(右)のあばら骨を二枚傷めた。不甲斐ないと言うまでもない。戒圓が持っていた燃えさしを、捨てもせず持ちながら投げ上げると,講堂の軒に挟まった。折から風が谷から吹き上がって来た。講堂の軒に吹きつけて焼け上がった。九間の講堂、七間の廊下、多宝塔、文殊塔、五重塔に吹きつけて、一宇も残さず性空上人の御影堂、これらを始め堂塔社々の数五十四カ所が焼けた。

武蔵坊はこれを見て現在仏法の仇になる。咎を犯した上は、大衆の坊々は助け置いて、どうなるのだと思い、西阪本へ走り下り、松明に火を点け、軒を並べた坊々に一々火をつけた。谷から峰へと焼けていく。山を切って掛け造りにした坊なので、何一つ残らず、残る物と言えば礎のみ。二十一日の巳の時に武蔵坊は書写を出て経へと向かった。

その日一日歩き、その夜も歩いて二十二日の朝京に着いた。その日は都に大雨大風が吹いて、人の行き来もなかったのに,弁慶の装束と言えば長直垂に赤い袴を着けていた。どうして上ってきたのか、呼ぶ気て人が鎮まった後に,院の御所の築地に上がり,手を広げて火を灯し、大声でワッと喚いて東の方へと走っていった。また取って返し,門の上に立つと恐ろしげな声で「ああ浅ましい。どういう不思議なのだろう。性空上人の手ずから,自ら建てられた書写の山、昨日の朝、大衆と修行者の口論によって、堂塔五十四カ所、三百坊、一時に灰となった」と叫んで、かき消すように居なくなった。

院の御所はこれを聞こし召し、何故に書写は焼けたかと早馬を立ててお尋ねされた。

院の御所はこれを聞こし召し、何故に書写は焼けたかと早馬を立ててお尋ねされた。「誠に焼けたのなら、学頭を始めとして衆徒を追い出せ」との院宣だった。検非違使の下役が行ってみると、一宇も残らず焼けていたので、時を移さず、戻って院の御所に参上し、お伝えすると「それなら罪科の者を出せ」と仰せられた。

「修行者は武蔵坊弁慶、衆徒は戒圓」と言う。

公卿はこれを聞いて

「さては山門にいた鬼若の事であれば、これの悪事は山上の大事にならない先に、鎮める事が君でありましょう。戒圓の悪事は間違いない。戒圓を召せ。戒圓こそ仏法王法に害を及ぼす敵だ。奴を糾問せよ」と命じた。摂津国の住人昆陽野太郎がこれを承って,百騎の勢で馳せ向かい,戒圓を召し捕って院の御所へ参る。御前に召されて「汝一人の計らいか、与した者は居るのか」と尋ねられた。

糾問が厳しかったので、とても生きては帰ることなど分からない野で、日頃憎いと思っていた者を同罪の仲間に入れてしまおうと、与した衆徒十一人を加えた。また昆陽野太郎が馳せ向かうところに、前もって伝わって居たので、先だって十一人が参った。しかしながら、罪人の申し立てた事を書き上げた書状に載せたとしてそのまま置かれた。弁解は許されず、戒圓は終に責め殺される。死ぬ間際にも「私一人の咎ではないのに、残る者を殺さなければ、死んでも悪霊になる」と言った。

こう言わなくても勿論斬られる事だろう。それなら斬れと、十一人も皆斬られた。武蔵坊は都に居たが、これを聞いて「これほど心地のいい事はない。居ながらにして敵がこれほど思うようになった事はない。弁慶の悪事は朝のお祈りになった」と、盛んに悪事をし続けた。

⑤弁慶 洛中にて人の太刀を奪い取る事

弁慶が思っているのは、人の宝は千揃えて持つことだった。奥州の秀衡は名馬千疋、鎧千領、松浦の太夫は胡籙(=やなぐい=矢を束にして入れる箙)千腰、弓千張、このように宝を揃えて持っているが、我々は金がないので、買って持ちようがない。詰まるところ夜に入って京の中に佇んで,人が佩いた太刀を千振り取って、自分の宝にしようと思い、夜な夜な人の太刀を奪い取る。日を重ねると「今、洛中に身の丈一丈ほどの天狗法師が徘徊していて、人の太刀を取る」と噂が立った。

弁慶が思っているのは、人の宝は千揃えて持つことだった。奥州の秀衡は名馬千疋、鎧千領、松浦の太夫は胡籙(=やなぐい=矢を束にして入れる箙)千腰、弓千張、このように宝を揃えて持っているが、我々は金がないので、買って持ちようがない。詰まるところ夜に入って京の中に佇んで,人が佩いた太刀を千振り取って、自分の宝にしようと思い、夜な夜な人の太刀を奪い取る。日を重ねると「今、洛中に身の丈一丈ほどの天狗法師が徘徊していて、人の太刀を取る」と噂が立った。そして今年も暮れると、次の年の五月の末、六月の初めまでに多くの太刀を取って、樋口烏丸の天井に隠し置いた。数えて見ると九百九十九取っていた。六月十七日、五条の天神に参って,夜になって祈念したのは「今夜の御利益で良い太刀を与え賜るように」と祈誓し、夜が更けると天神の御前に出て、南に向かっていき、人の家の築地の際に佇んで、天神へ参る人の中に良い太刀を持っている人を待った。

暁近くなり堀河を南の方へ行くと、上手な笛の音が聞こえてきた。弁慶はこれを聞いて、これは良い、小夜更けて天神に参る人の吹く笛か、法師だろうか、男だろうか、良い太刀を持っていたら取ろうと思って、笛の音が近づいてくると、腰をかがめて見れば、未だ若人で白い直垂に胸板を白くした腹巻き(軽鎧)に、黄金造りの太刀でなんとも立派な物を佩いていた。弁慶はこれを見て、ああ、素晴らしい太刀だ。どうあっても取ろうと思って待つたが、後に聞くとその太刀を佩いた若者は恐ろしい人ではあった。

弁慶がどうしてその事を知ろうか。御曹子は辺りに目を向けず、椋の木の下を見ると、異様な姿をした法師が太刀を脇に挟んで立っていた。奴はただ者ではない、この頃都で人の太刀を奪い取る者は、奴であるように思われたが、少しも怯まずに通りかかった。弁慶は大変武勇に優れた人の太刀も奪い取っている。ましてそれほどでもない優男、近寄って乞えば、姿にも声にも怯えて、太刀を差し出すだろう。そこでくれなければ、突き倒して奪い取ろうと支度をした。

弁慶が御曹子の前に出て言ったのは

弁慶が御曹子の前に出て言ったのは「ただ今、この辺りは静まり、敵を待っているところに,立派な人が武装してお通りになるのは怪しく思います。たやすくはお通し出来ませんぞ。通りたければその太刀をこちらへ渡してお通りなさい」と言った。御曹子はこれを聞いて

「この頃、ある馬鹿者が居るとは聞いていた。簡単には取らせないよ。欲しければ寄って取れ」と言った。

「それではご挨拶としましょう」と、太刀を抜いて飛んでかかる。御曹子も小太刀を抜いて築地の本へ走り寄る。武蔵坊はこれを見て

「鬼神でも今、自分の相手になるものは知らない」と一歩退いて構え、すぐに打ちかかる。

御曹子「奴はなかなか勇猛なものだわ」と、稲妻のように左の脇へズッと入ると、振りかざした太刀の切っ先がが築地につき立ち、抜こうとするところに御曹子は走り寄って、左の足を差し出し、弁慶の胸をしたたかに蹴るように踏むと,持っていた太刀を取り落とした。それを取って「えい、や」という声とともに、九尺ほどある築地にゆらりと飛び上がった。

弁慶は胸は強く踏まれた。鬼神に太刀を取られた心地がして、呆れて立ち尽くしていた。

御曹子「今から後にこういう狼藉をするな。ある馬鹿者が居ると聞いているぞ。太刀を取って行こうと思ったが、欲しくて取ったと思われるのは癪なので、返してやろう」と言って、築地の大いに押し当てて、踏み歪めて投げ返した。弁慶は太刀を拾って押し直し、御曹子の方を辛そうに見て

「意外にもあなたはうでが立つ。いつもこの辺りにいる人と見るぞ。今宵こそしくじったが、これから後には、気を許さないぞ」と呟き呟き去ろうとした。

御曹子はこれを見て,何はともあれ奴は,山法師だろうと思われて「山法師 人の器量に 似ざりけり」(山法師は器量に似合わず=器量・斬りよう=人を斬って生きているのか)と呼びかけたが、返事はなかった。とにかく築地から御曹子が降りようとするところを切ってやろうと思って待ち構えていた。築地からゆらりと飛び降りると、弁慶は太刀を振るって寄る。九尺の築地から降りたが、下は三尺ほど残して足を着けず、取って返して上にゆらりと飛び帰った。

古代中国の周の穆王は六韜(兵法書)を読み、八尺の壁を踏んで天に上った事を上古の不思議と思ったが、末代と言っても九郎御曹子は六韜を読み、九尺の築地をひと飛びのうちに、宙から飛び、地に着かずに築地の上に戻った。弁慶は今宵、空しく帰って行った。

⑥弁慶義経に君臣の契約申す事

頃は六月十八日のこと。清水の観音に上下の者達が参籠する。弁慶は何はともあれ、昨夜の男は清水にいるだろうから、行ってみようと思い、出向いた。清水の総門=写真・右=に佇んで待ったが、見当たらない。今宵もこういう事では帰ろうかとは思ったが、いつもの癖で帰らずにいると、清水坂の辺りにあの笛の音が聞こえた。

頃は六月十八日のこと。清水の観音に上下の者達が参籠する。弁慶は何はともあれ、昨夜の男は清水にいるだろうから、行ってみようと思い、出向いた。清水の総門=写真・右=に佇んで待ったが、見当たらない。今宵もこういう事では帰ろうかとは思ったが、いつもの癖で帰らずにいると、清水坂の辺りにあの笛の音が聞こえた。弁慶「ああ、良い笛の音だ。あれを待っていたのだ。この観音というのは、坂上田村丸(田村麻呂)が請願した仏だ。三十三体に身を変じ、衆生の願いを満たす事が出来なかったら、祇園精舎の雲に混じり、永遠に真の悟りを得る事はないと誓い、この仏の世界に入ろうとする者には、福徳を授けると誓った仏だ。弁慶は福徳などは欲しくはない。ただ、この男の持っている太刀を奪わせ賜え」と祈誓して、門前に立って待った。

御曹子はともすると気が晴れないように思っていて、坂の上を見るとあの法師が昨日と替わって、腹巻きを着て、太刀を脇に挟み、長刀を杖に突いて待っていた。御曹子はその姿を見て、くせ者だな、また今宵もここにいたのだと思って、少しも退かず門を指して上っていくと、

弁慶「ただ今参り給う人は、昨日の夜、天神で見参したお方かな」と言う。

御曹子「そんな事もあったかな」

弁慶「さて、持っている太刀を賜ろうか」

御曹子「幾たびも言ったように、ただでは取らせない。欲しければ寄って取れ」

弁慶「いつも強気な言葉は変わらんな」と言って、長刀を振りかざし、坂の上からまっすぐに下って打ちかかる。御曹子は太刀を抜き合わせて応戦にかかった。

弁慶が大長刀を打ち流し、手並みのほどを見せたが、避けられてあっと肝を潰す。さても手に負えない人だなと思った。

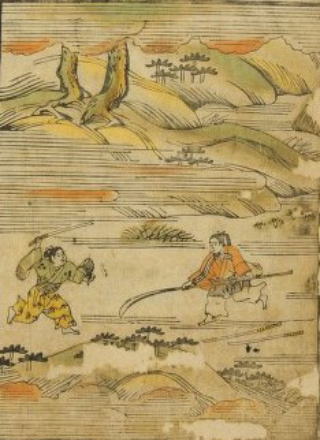

弁慶が大長刀を打ち流し、手並みのほどを見せたが、避けられてあっと肝を潰す。さても手に負えない人だなと思った。御曹子「夜もすがら、こうして遊んでいたいけれど、観音に願い事がある」と行ってしまった。弁慶は独り言に「手に入れた物を無くしたような気がする」と呟いた。御曹子は何はともあれ、奴は勇猛な者だ。そのまま暁まで待っていろ。持っている大長刀を打ち落とし、薄手を負わせて生け捕りにし,一人で歩くのは退屈なので、先祖代々の召使いのようにしてやろう、と考えた。弁慶はこういう考えを御曹子が持っている事も知らず、太刀に目を向け、後について行った。=絵・左、清水の舞台で戦う=

清水の正面に参って、御堂の中を拝み奉ると、人のお勤めの声はとりどりだが、正面の内の格子際に、法華経の一の巻の始めを尊く読み給う声を聞いて弁慶が思ったのは、何と不思議な事か、この経を読む声は、以前の男の「憎い奴」と言った声にいかにも似ていた。近寄って見ようと思い持っていた長刀を正面の長押の上に差し上げて、佩いている太刀だけを持って、大勢のひしめく中に「御堂の役人でござる。通させてくれ」と人の肩などをかまわず押さえて通った。

弁慶は御曹子がお経を上げている後ろに踏ん張って立ちはだかるように立った。人々は御燈火の光でその姿を見て「ああ恐ろしい坊さんだ。あの背の高さよ」と言いあった。どうやって知り、ここまで来たのだろうと、御曹子は弁慶を見たが、弁慶は御曹子を見つけられなかった。先ほどまでまでは男だったが、女の装束で衣かつぎを被っていたので、武蔵坊は混乱した。いっそ、どうあっても御曹子のところまで行きたいと思い、太刀の尻鞘(覆う革)で脇の下をしたたかに突き動かし「兒か女房か、私も参り人だぞ。あちらへ寄ってくれ」と言ったが返事はなかった。

弁慶、それではやはり、ただ者ではない。あの男だと思い、また強く突いた。その時御曹子が言うには「不思議な奴だ。お前のような乞食は木の下、萱のもとで経を上げても、仏も方便というものをお持ちだ、聞き入れられる事はあるまい。人々が大勢いるところでの狼藉だぞ。そこをどきなさい」と言われたが、弁慶は「情けないことを言う。昨日の夜から会っているのにその甲斐もない。そちらへ行くぞ」と二畳の畳を乗り越えて、側へ行った。御曹子は側に来る事は無礼だと憎んだ。

こうしているところで、御曹子の持っている経を取って、ざっと開き、「ああ立派なお経だ。お前の経か」と言う。しかし、それに対する返事はせず御曹子は「お前も読みなさい。私も読む」。弁慶は西塔で知られた経の読み手だった。御曹子は鞍馬の兒に習ったので、弁慶が甲の声、御曹子が乙の声で代わる代わる、二の巻半ばまで読んだ。お参りの人々が、押し合って出す声も静まり、行人(修行者)も鈴の音を止めて,これに聞き惚れた。

周囲は澄み渡り、響き渡るお経の高貴さは思いもよらない素晴らしさだった。しばらくして「知り合いがいるのでそこへ立ち寄り、また会おう」と御曹子は立ち上がった。弁慶はこれを聞いて「今、目の前にいる時でも辛抱出来ないのに、いつまで待つのか。外へ出て下さい」と手を取って引き立て,南面の扉のところへ行って言うには「持っている太刀、あが本当に欲しいので、それを下さい」と言う。御曹子は

「この太刀はは先祖から伝わるもので、それは出来ない」

「それならば、勝負しましょう。武芸の勝負次第で、貰い受けましょう」と弁慶。

「では勝負しましょう」と言うと,弁慶は間もなく太刀を抜く。御曹子も抜き合わせ、散々に打ち合う。

人々はこれを見て「何ということだ。御坊のこれほど狭い場所で、しかも幼い人と戯れるとは何事だ。その太刀を引いて腰に差しなさい」といったが、聞き入れず、御曹子は上の衣を脱ぎ捨てると、下は直垂・腹巻きを着ていた。

この人もただ者ではないと人々はびっくりした。(写真・右=清水の舞台)

女や尼、童どもは慌てふためき、縁から落ちる者も居た。御堂の戸を閉めて、入れまいとする人もいた。しかし、二人はやがて舞台へ移り、舞台から下りながら戦った。引いたり、進んだりで打ち合いが続く。始めは人が怖がって近寄らなかったが、後には面白さに僧が列を成して本堂の周囲を巡るように、二人について回って戦いを見た。彼らが言う。

女や尼、童どもは慌てふためき、縁から落ちる者も居た。御堂の戸を閉めて、入れまいとする人もいた。しかし、二人はやがて舞台へ移り、舞台から下りながら戦った。引いたり、進んだりで打ち合いが続く。始めは人が怖がって近寄らなかったが、後には面白さに僧が列を成して本堂の周囲を巡るように、二人について回って戦いを見た。彼らが言う。「いったい兒(ちご)が勝るか、法師が勝るか」

「いやいや、兒が勝るよ。法師をものともしないよ。もう弱ってきたぞ」。

弁慶はこれを聞いて「さてはもうワシは敗色濃いのか」と心細く思った。

御曹子は思いきって攻める。弁慶も思い切り打ち合う。弁慶が少し打ち外したところを御曹子は走り懸かって斬る。弁慶は左の脇の下に切っ先を打ち込まれて、怯むところを御曹子はすかさず太刀の峰で散々にうちひしぎ、東枕に打ち伏して、上にうち乗り「さて、言う事を聞くか,聞かないか」

弁慶「こうして負けるのも、前世の因縁でしょう。従います」

弁慶の着ていた腹巻きを御曹子は重ねて着て、二振りの太刀を取り、弁慶を先に立てて、その夜のうちに山科へ連れて行き,疵を癒やした。その後連れだって京へ入り、弁慶と二人して平家を狙った。その時以来、家来になってから、志しは二つ無く、影のようにいつも御曹子の身に添い、平家を三年で攻め落とし、たびたびの功名を極めた。奥州衣川の最後の合戦まで、お供して終に討ち死にした武蔵坊弁慶はこの男なのだ。

こうして都には九郎義経が、武蔵坊という強者を連れて、平家を狙っていると言われた。住んでいるところは四条の上人(しゃうもん坊)のもととの由。これを或ものが六波羅へ訴えた。六波羅から大勢が押し寄せて、上人を捕らえる。その時、御曹子はいたけれど、手に負えず逃げ去ってしまった。

御曹子「居場所が、漏れてしまった。奥州へ下ろう」と、都を出て、東山道から木曽義仲のところへ行き、「都に住むのが難しい間、奥州へ下ります。こうしておられると、万事、頼もしく思えます。東国、北国の兵を集めなさいませ。義経も奥州から併せて挙兵し、一刻も早く本意を遂げたいと思っています。ここは伊豆国に近いので時々、兵衛佐殿もお訪ね下さい」と言い、木曽に送られて、上野の伊勢三郎(義盛)のところへ行った。これから義盛もお供して、平泉へと下っていった。

⑦頼朝謀反の事

治承四年八月十七日に頼朝は謀反を起こし、和泉の判官兼隆(平兼隆)を夜討ちにして、同十九日には相模国小早川の合戦に負けて、土肥の杉山に引き籠もった。大庭三郎、股野五郞らが土肥の杉山を攻める。二十六日の曙に伊豆国真名鶴崎から舟に乗って三浦を目指して押し出す。折から風が激しくて、岬へ舟を寄せられず、二十八日の夕暮れに安房国洲崎と言うところに舟を上げた。その夜は瀧口の大明神(洲崎神社)で通夜をし、寄るとともに祈誓を申し上げたところ、明神が示されたと覚しく、御宝殿の御戸を美しい御手で押し開き、一首の歌をあそばした。

治承四年八月十七日に頼朝は謀反を起こし、和泉の判官兼隆(平兼隆)を夜討ちにして、同十九日には相模国小早川の合戦に負けて、土肥の杉山に引き籠もった。大庭三郎、股野五郞らが土肥の杉山を攻める。二十六日の曙に伊豆国真名鶴崎から舟に乗って三浦を目指して押し出す。折から風が激しくて、岬へ舟を寄せられず、二十八日の夕暮れに安房国洲崎と言うところに舟を上げた。その夜は瀧口の大明神(洲崎神社)で通夜をし、寄るとともに祈誓を申し上げたところ、明神が示されたと覚しく、御宝殿の御戸を美しい御手で押し開き、一首の歌をあそばした。源は同じ流れぞ石清水たれ堰き(せき)あげよ雲の上まで(源はわれも石清水八幡と同じ流れの八幡神だから慈悲を垂れ助けるので雲上人になるよう努めなさい)

兵衛佐殿は夢が覚めて明神を三度拝して

源は同じ流れぞ石清水堰(せき)あげて賜べ(たべ)雲の上まで(同じ八幡神の流れを汲む神ならば家名をを高めるよう助けて下さい)

こう読んで、明ければ洲の崎を発って安東、坂西にかかり、真野の館を出でて小湊で川を渡り、那古寺の観音を拝して、雀島の大明神の御前で方のごとくの御神楽を奉納し、領事間(龍島)に着いた。加藤次景康が言うには「悲しい事ですが、保元に為義が斬られました。平治に義朝が討たれて後は、源氏の子孫は皆絶え果てて、武士としての名を隠して年月を重ねました。たまたま源氏(頼政)が挙兵すると、不運の宮(以仁王)に与して、抹殺されたのは悲しい事です」というと兵衛佐殿が仰るには「このように気を弱く持ってはいけない。八幡大菩薩は決して源氏の思いを捨てさせ給うことがあろうか」と諌めたのは、頼もしかった。

そうしているうちに三浦の和田小太郎、佐原十郎、久里浜の浦から小舟に乗り、宗徒の輩を三百人ほど連れて龍島にやって来て源氏に加わる。安房国の住人丸太郎、安西の太夫、これら二人が大将となって五百余騎が駆けつけて源氏に付く。源氏は八百騎になり、かなり力がついた。馬を駆って戦ううちに、安房と上総の堺、つくしうみ(造海)を突きぬけて、上総国佐貫の枝浜をさらに急ぐように馳せ、磯が崎(磯根岬)を通って、篠部、いかひしりと言うところへ着く。

そうしているうちに三浦の和田小太郎、佐原十郎、久里浜の浦から小舟に乗り、宗徒の輩を三百人ほど連れて龍島にやって来て源氏に加わる。安房国の住人丸太郎、安西の太夫、これら二人が大将となって五百余騎が駆けつけて源氏に付く。源氏は八百騎になり、かなり力がついた。馬を駆って戦ううちに、安房と上総の堺、つくしうみ(造海)を突きぬけて、上総国佐貫の枝浜をさらに急ぐように馳せ、磯が崎(磯根岬)を通って、篠部、いかひしりと言うところへ着く。上総国の住人伊北、伊南、廳北、廳南、武射、山辺、あひか(畦隷)、くわのかみの勢、都合一千余騎が周淮川(すへかわ)と言うところに馳せ参じて源氏に加わる。しかし、介の八郎(上総介八郎広常)はまだ見えなかった。ひそかに広常が話していたのは「そもそも、兵衛佐殿の安房、上総の二ヶ国に渡って軍兵を揃えているのに、未だ広常のところにはお使いが来ていない。今日一日待って、味方せよ、の仰せがなければ、千葉、葛西を促し、さきとう(木更津)の浜に向かって、源氏をお助けする」と言っていた。そこへ藤九郎盛長、褐の直垂に黒革縅しの腹巻、黒津羽(黒い鷲の羽)の矢を背負い、塗籠藤(ぬりごめどう=弓全体に籐で巻き漆を塗ったもの)の弓を持ち、介の八郎のところへ来た。

「上総介殿にお会いしたい」と言うと、兵衛佐殿からの使いと知って嬉しさに、急いで出てきて対面した。文書を受け取って拝見する。家の子郎党も連れて来い、と仰せがあると思っていたが、「今まで広常の来るのが遅くなったのは奇っ怪だ」と書いてあるのを見て「ああ、誠に殿の御書だ。こうで無ければいけない」と、直ちに千葉助のところへその文を送った。葛西、豊田、うらのかみ、上總介のもとへ駆けつけ、千葉、、上總介を大将軍として、三千余騎が開発の浜に集まって源氏に付く。兵衛佐殿は四万余騎となって、上總の館に着く。

こうなるのは久しくなかったが、八ヶ国は源氏に心を寄せる国なので、我も我もと馳せ集まってくる。常陸国には宍戸、行方、志田、東条、佐竹別当秀義、髙市の平武者太郎、新発意道綱、上野国は大胡太郎、山上小太郎重房、同三郎重義、党(武士の集団)は丹、横山、猪俣が馳せ参じた。畠山、稲毛は今だ来ていない。秩父庄司、山田別当は京にいて、来ていない。相模国は本間、渋谷が来た。大庭、股野、山内は来ていない。治承四年九月十一日、兵衛佐は武蔵と下野の境となる松戸庄、市河というところに着いた。その勢は八万九千とされた。

ここに板東に名を知られた大河が一つある。この河の水上は上総国刀根庄の藤原というところから落ちて、下ると隅田川と名付けられる。海から潮が差し上げ、水上に雨が降ると、洪水は岸を浸して流れた。まるで海を見るようで、水に阻まれて五日逗留した。江戸の太郎は墨田の渡しの両岸に陣取って、櫓を作り、柱には馬をつないで源氏を待った。

兵衛佐殿はこれを見て「奴の首を取れ」と命ずると、兵は急いで櫓の柱を切り落として筏を組み、市河へ行き、葛西兵衛を通じて会いたいと申し入れたが、上手くいかなかった。重ねて申し入れてもおなじことだった。兵衛佐殿は「何様か知らないが、頼朝を嫉む者だと思うぞ。伊勢の加藤次、気を許すな」と仰せられた。

江戸の太郎は驚いて慌てるところ、千葉介は近所なのでどうしたら良いのかと苦慮。千葉介常胤が御前に畏まって、江戸太郎の気の毒な事を申し上げると、兵衛佐殿は「江戸の太郎は八ヶ国を持つ大福長者と聞く。頼朝の兵など大勢が、この二、、三日水に阻まれて渡れない。渡るために浮き橋を組んで、頼朝の勢を武蔵国の王子板橋に渡せ」と言った。

江戸太郎は承知して「首を切られるとしても何とか渡そう」と言うところに、千葉介は葛西兵衛を招いて「さあ、江戸太郎を助けよう」と、両人の領地、今井、栗川、亀無、牛島というところから、漁師の釣り舟を数千艘を集め、石浜という江戸太郎の知行地に集めた。折から西国の舟が着いたので、数千艘を集め、三日のうちに浮き橋を組んで、江戸太郎と力を併せた。兵衛佐殿は神妙だ、と仰せられ、太日、墨田を越えて板橋に着いた。

⑧頼朝謀反により義経奥州より出で給う事(よしつねむほんの事)

この間に佐殿の謀反が奥州に伝わると、弟源九郎義経は、本吉の冠者基衡を召して秀衡に伝えさせたのは「兵衛佐殿が謀反を起こして八ヶ国を打ち従え、平家を攻めるために都へ上り給うと承りました。義経はこうしている事に心苦しさを感じます。(兵衛佐殿に)追いつき、一方の大将軍になりたいと望んでいます」と伝えた。秀衡が申すには「今まで君の思し召しがなかった事こそ、奇妙なことで御座いました」と、和泉冠者を呼び「関東に事が起こった。源氏が旗揚げをした。陸奥、出羽両国の兵を集めろ」と申された。 御曹子は「千騎万騎でも連れて行きたいが、出発を延ばしてはいけない」とすぐに出発した。秀衡は急いで準備が出来なかったから、先ずは三百騎を提供した。(絵=頼朝の挙兵)

この間に佐殿の謀反が奥州に伝わると、弟源九郎義経は、本吉の冠者基衡を召して秀衡に伝えさせたのは「兵衛佐殿が謀反を起こして八ヶ国を打ち従え、平家を攻めるために都へ上り給うと承りました。義経はこうしている事に心苦しさを感じます。(兵衛佐殿に)追いつき、一方の大将軍になりたいと望んでいます」と伝えた。秀衡が申すには「今まで君の思し召しがなかった事こそ、奇妙なことで御座いました」と、和泉冠者を呼び「関東に事が起こった。源氏が旗揚げをした。陸奥、出羽両国の兵を集めろ」と申された。 御曹子は「千騎万騎でも連れて行きたいが、出発を延ばしてはいけない」とすぐに出発した。秀衡は急いで準備が出来なかったから、先ずは三百騎を提供した。(絵=頼朝の挙兵)御曹子の郎党には西塔の武蔵坊、また円城寺法師で訪ねて来た常陸坊、伊勢三郎、佐藤三郎継信、同じく四郎忠信、これらを先頭に三百余騎、馬の腹筋を馳せ切り、すねの砕けるのも厭わず、駆け続けた。阿津賀志の中山を馳せ越え、安達の大城戸を打ち越えて、行方の原、しゝち(白河の関)辺りで付いて来る勢をを見ると、「勢はまばらだぞ」と仰せられたので、主立った者は「馬の爪が傷ついたり、臑をくじくなどで、道に止まった者達がいます。その数は百五十騎ほどでしょうか」と答える。

御曹子は「百騎が十騎にならないまでも、走らせろ、者ども。後ろを見てはならぬ」と、足音高く駆け、歩ませる。きずかわ(喜連川)を過ぎ、下橋の宿に着いて、馬を休ませ、絹川(鬼怒川)を渡り、宇都宮の大明神を伏し拝み、室の八島を遠くに見て、武蔵国足立郡、小川口(川口)に着いた。御曹子の勢は八十五騎になっていた。板橋に着き

御曹子は「百騎が十騎にならないまでも、走らせろ、者ども。後ろを見てはならぬ」と、足音高く駆け、歩ませる。きずかわ(喜連川)を過ぎ、下橋の宿に着いて、馬を休ませ、絹川(鬼怒川)を渡り、宇都宮の大明神を伏し拝み、室の八島を遠くに見て、武蔵国足立郡、小川口(川口)に着いた。御曹子の勢は八十五騎になっていた。板橋に着き「兵衛の佐殿は」と問い給えば

「一昨日、ここを発たれました」と言う。武蔵野国府の六所の町(府中)に着いて

「佐殿は」

「一昨日通られました。今は相模の平塚に」と言う返事だった。平塚に着いて聞けば

「もう足柄を越えました」と言う事だった。(絵・右=義経)

何となく心許なく、馬の足を早めて行くと、足柄山を越えて、伊豆の国府(三島)に着いた。

「佐殿は昨日、ここを発ち、駿河国千本の松原、浮島が原に」と言う事だった。それでは近いと駒を早め、道を急いだ。(義経記 巻の三、終わり)