義経記 巻の四

①頼朝義経対面の事 ②義経平家の討手に上り給う事 ③腰越の状の事 ④土佐坊上洛の事

⑤義経都落ちの事 ⑥大物合戦の事

①頼朝義経対面の事

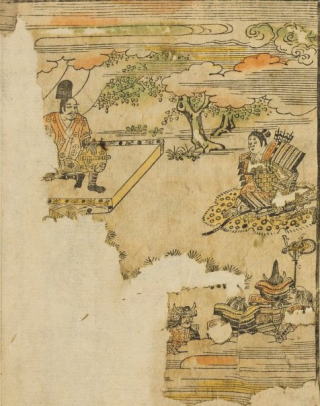

九郎御曹子は浮島が原に着き、兵衛佐殿の陣の前から、三町ほど退いて陣を取り、しばらく息を休められた。佐殿はこれをご覧になって「白旗、白印で清らかな武者五、六十騎ほど見えるのは、誰なのだ、はっきり分からない。信濃の人々は木曽(義仲)に従って止まっているはずだ。甲斐の勢は二陣だ。どういう人だ。本名、実名を尋ねて来い」と、堀弥太郎をお使いに遣わされた。堀は家の子郎党を数多く引き連れて出向いた。(絵・左=国会図書館・義経記)

九郎御曹子は浮島が原に着き、兵衛佐殿の陣の前から、三町ほど退いて陣を取り、しばらく息を休められた。佐殿はこれをご覧になって「白旗、白印で清らかな武者五、六十騎ほど見えるのは、誰なのだ、はっきり分からない。信濃の人々は木曽(義仲)に従って止まっているはずだ。甲斐の勢は二陣だ。どういう人だ。本名、実名を尋ねて来い」と、堀弥太郎をお使いに遣わされた。堀は家の子郎党を数多く引き連れて出向いた。(絵・左=国会図書館・義経記)「こちらは白印で居られるが、どなたが来ているのですか。本名、実名を承って来いと、鎌倉殿の仰せです」と言うと、その中の二十四、五ほどの男で、色は白く、優れた雰囲気を持っていた者が、黒い太く、逞しい馬に乗って歩み出てきた。具足も立派で赤地の錦の直垂に紫裾濃(むらさきすそご)の鎧に裾金物を打った物を着て、白星の五枚兜に鍬形打って、角のように立て、大中黒の羽を付けた矢を背負い、重藤の弓を持っていた。

「鎌倉殿もご存じです。童の名は牛若と申しました。近年、奥州に下向していて、御謀反の事を承り、夜を日に継いで馳せ参じました。お目通り賜るよう願います」と仰せられると、堀弥太郎は、さてはご兄弟で、と馬から飛んで降り、御曹子の乳母子、佐藤三郎を呼び出し、挨拶をした。御曹子は弥太郎に一町ほど馬を引かせた。こうして佐殿の御前に参り、この由を申し上げると、佐殿は事に当たって騒がない人だけれど、この度はことのほか嬉しそうだった。<br>

「それならばここへいらっしゃい。お会いしましょう」と言うと、弥太郎はすぐに御曹子にこの由を伝えた。御曹子も大変喜び、急いで佐藤三郎、同四郎、伊勢三郎の三騎を連れて御前に参られた。<br>

佐殿の御陣というのは、大幕を百八十町引き、その中には八ヶ国の大小名だけが居た。各々敷皮を敷いていた。佐殿の座敷には畳が一畳敷かれていたが、佐殿はそこに座らず、横に敷き皮を敷いて座っていた。御曹子は兜を脱いで童に持たせ、弓を持ち直して幕の際に畏まっていた。その時、佐殿は敷き皮から畳へと移られた。座っていた敷き皮を指さし「そこへ、そこへ」と仰せられる。御曹子はしばらく辞退した後に敷き皮へ座った。

佐殿は御曹子をつくづくとご覧になって先ず涙に咽せられた。御曹子も涙に咽ぶ。互いに心が行くまで泣いてから、佐殿は涙を抑えて「頭殿(源義朝)が亡くなったその後は、あなたの行方を知りません。幼少の時に、お目にかかっただけです。頼朝は池の尼が清盛に罪を軽くするよう宥めて下さったので、伊豆の配所で伊東、北条に守護され、思うようにならない日々を送ってきました。奥州へ御下向の由はかすかに承っていましたが、音沙汰すらありません。兄弟があると言う事は忘れてはおらず、取り敢えずお上りのことは、言いようもない喜びです。

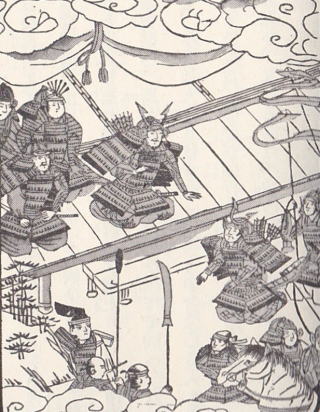

これをご覧なさい。このような大仕事を思い、企てて八ヶ国の人々を始めとして、皆他人なので、自分にとって一大事なことを相談する人もいません。皆、平家に従って来た人々なので、頼朝が弱みを見せまいと思えば、夜も夜もすがら平家のことだけを思い、またあるときは、平家への討手を上らせようと思っても、身は一人だけせす。頼朝自身が進んで討手となれば、東国の抑えがおぼつかない。代わりに代官を上らせようとしても、心を許す兄弟もいない。他人を上らそうとすると、平家と一緒になって、却って東国を攻めると考えるので、それも適わない。(絵・右=日本古典文学大系から)

これをご覧なさい。このような大仕事を思い、企てて八ヶ国の人々を始めとして、皆他人なので、自分にとって一大事なことを相談する人もいません。皆、平家に従って来た人々なので、頼朝が弱みを見せまいと思えば、夜も夜もすがら平家のことだけを思い、またあるときは、平家への討手を上らせようと思っても、身は一人だけせす。頼朝自身が進んで討手となれば、東国の抑えがおぼつかない。代わりに代官を上らせようとしても、心を許す兄弟もいない。他人を上らそうとすると、平家と一緒になって、却って東国を攻めると考えるので、それも適わない。(絵・右=日本古典文学大系から)今御遍(義経)を待って会う事が出来たが、故・左馬頭殿(父・義朝)を生き返らせ給うように思う。我らの先祖、八幡殿(八幡太郎義家)は後三年の合戦に、むなうの城を攻められたが、多くの勢は皆滅ぼされ、無勢になって厨川の傍に降りて、御幣を捧げて王城(金沢)を伏し拝み、『南無八幡大菩薩御覚えを変えず、この度の命を助け、本意を遂げさせて下さい』と祈誓されると、誠に八幡大菩薩の感応であろう、都にいらっしゃる御弟刑部丞、内裏におられたが、急に内裏を紛れ出て、奥州が覚束ないときだと、二百余騎で下られた。

途中で勢が加わり、三千余騎で厨河に馳せつけ、八幡殿と一つになり、終に奥州を従わせた。その時のお気持ちでさえ、頼朝があなたを待ち、会えた時の気持ちに勝るとは思えない。今日からは魚と水のように離れず、先祖の恥をすすぎ、亡魂(義朝らの平家に対する恨み)の怒りを鎮めようと思わないか。その様に思われ、気持ちが同じで、賛同されるなら、まさにその通りにしよう」と仰り、涙を流された。>

御曹子はあれこれの御返事もなく、袂を絞られた。これを見て大小名は兄弟互いの心の中を推し量られて、皆袖を濡らされた。しばらくして、御曹子が仰るには「仰せのように幼少の時にお目にかかっているでしょう。配所(蛭が小島)へお下りの後は、義経も山科に忍んでいましたが、七歳の時、鞍馬へ参り、十六まで形の通りの学問をしました。その後都へ行きましたが、平家が秘かに討とうとする言いがかりを作っていると聞き、奥州へ下向し、秀衡を頼りました。御謀反の事を聞き、取り敢えず馳せ参じました。今、君を見奉ると、故・頭殿にお会いしている心地がしています。命を故頭殿に捧げます。身は君に預ける上は、どのような仰せにも従います」と申し、また涙を流し給わった。そこで御曹子を大将軍にして、上らせた。

②義経平家の討手に上り給う事

御曹子は寿永三年に上洛して平家を追い落とし、一の谷、屋島、壇ノ浦、ところどころで、忠義を尽くし、先駆けして身を砕き、終に平家を攻め滅ぼして、大将軍前の内大臣平宗盛父子を生け捕り、三十人を引き連れて上洛し、後白河上皇、御鳥羽天皇の見参の後、元歴元年に検非違使五位尉になった。

御曹子は寿永三年に上洛して平家を追い落とし、一の谷、屋島、壇ノ浦、ところどころで、忠義を尽くし、先駆けして身を砕き、終に平家を攻め滅ぼして、大将軍前の内大臣平宗盛父子を生け捕り、三十人を引き連れて上洛し、後白河上皇、御鳥羽天皇の見参の後、元歴元年に検非違使五位尉になった。大夫判官、宗盛親子を引き連れて鎌倉東部の腰越に着き給わったとき、梶原が頼朝に申したのは「判官殿は大臣殿父子(内大臣宗盛、右衞門尉清宗)を連れて腰越に着かれ給う。君は如何にお計らいになりますか。判官殿は身に野心を持っています。その件は何かというに、一の谷合戦で庄三郎高家、本三位の中将 (平重衡)を生け捕り、三河殿(範頼)の御手に渡ったのを、判官大いに怒った。三河殿は一通りの事を統率していただけなので、義経の手に渡すべきものを、三河殿に渡したのは奇っ怪な振る舞いだという。義経は押し寄せて討とうとしたのを、景時の計らいで土肥次郎の手に渡して判官は鎮まった。

その上、「平家を討ち取ったのだから、関から西は義経が給わる。天に二つの太陽なし。地に二人の王無しといっても、これから後は二人の将軍ではなかろうか」と、仰せられたのです。こうして武功の達者は一度も経験のない船戦にも、風波の難を恐れず、船端を走るのは飛鳥のようです。一の谷の合戦では、城は強固で平家は十万余騎でした。味方は六万五千余騎です。城は無勢で、寄せ手は多勢であって、初めて戦の勝負は始まるのですが、一の谷では城は大勢、寄せ手は無勢、しかも不案内の者どもです。たやすく落ちるとも見えなかったのに、鵯越という鳥獣も通い難い岩山を無勢で駆け下り、平家を終に追い落とす事は凡夫の業ではありません。

この度屋島の戦では大風で波は夥しく、船が通うとも思えないのに、ただ五艘でその海を渡り、僅か五十余騎で怖じ気づく事もなく、屋島の城へ押し寄せ、平家数万騎を追い落とし、壇ノ浦に追い詰めての戦まで、終に弱みを見せませんでした。中国、日本の歴史にもこれほどの大将軍が有っただろうかと、東国西国の兵どもは、皆尊敬しています。野心を持った人なので、他人事に情けを掛け、侍にまでも目を掛けられるので、侍どもは『素晴らしい侍の主人だ。此の殿に預ける命は塵よりも軽い』と言って、信奉しているのです。

そう言う人物を、たやすく鎌倉の中に入れ参らせるのは、気掛かりです。御一代の間は前世の宿縁から、君が果報をお持ちなので問題はないでしょうが、御子孫の世はどうなるのでしょう。また一生の間と言っても、いつまででしょうか」と申し上げた。

君はこれを聞いて「梶原の言う事に偽りなどはないけれど、一方を聞いて、決めるのは政道が汚れる。九郎が着いたなら、明日、ここで梶原と問答をさせよう」と仰せられた。これを聞いた大小名は「今の仰せの通りなら、判官に誤りはないので、助かる事もあり得る。しかし、景時が逆艪を立てようと言う論が終わる前に、壇ノ浦で互いに先駆けを争って、矢の弦に手を掛けたその遺恨を、このように讒訴すれば、終いにはどうなることか」と語り合った。

<br>

二人を合わせる、と仰せられると、梶原は甘縄の宿所に帰り、偽りを申さない由の起請を書いて届けると、ここまでするなら、と(頼朝は)了解して、大臣殿を腰越で受け取り、鎌倉へ入れ、判官は腰越に留めた。

判官「先祖の恥を清め、亡魂の憤りを鎮めることが本意だが、随分と二位殿(頼朝)の気持ちに添うよう身を粉にして振る舞ってきた。恩賞に預かるかと思っていたが、お目通りさえも出来ないのでは、日頃の忠義も益無し。これは梶原の讒言であろう。西国で切って捨てるべき奴を、哀れみをかけて助けておいたのが、敵になってしまった」と後悔したが、甲斐ない事だった。

鎌倉では二位殿が河越太郎を呼び「九郎は院の受けがよいままに、世を乱そうと内々企んでいる。西国の侍共が九郎方に付く前に、腰越に馳せ向かえ」と命じた。河越が言うには「どこへでも行きます。君のお考えに背くのではありませんが、ご存じのように娘は判官殿の妻であります。私にとっては辛い事です。他の人に仰せつけられませ」と言って席を立った。

鎌倉では二位殿が河越太郎を呼び「九郎は院の受けがよいままに、世を乱そうと内々企んでいる。西国の侍共が九郎方に付く前に、腰越に馳せ向かえ」と命じた。河越が言うには「どこへでも行きます。君のお考えに背くのではありませんが、ご存じのように娘は判官殿の妻であります。私にとっては辛い事です。他の人に仰せつけられませ」と言って席を立った。また、畠山を召して仰せられたのは「河越に命じたら、親しくなっている(娘が妻となっている)ので、出来ないという。だからといって、世を乱すような振る舞いをする九郎を、そのままにしておく訳にはいかない。あなたが討ちに向かってくれ。吉例だ(畠山氏は頼義、義家の奥州征伐で先陣を勤めた)。そうすれば伊豆駿河の両国を与えよう」と仰せられた。畠山は万事、憚らない人なので、こう申し上げた。

「ご決断に背き難いのですが、八幡大菩薩のお誓いにも、人の国より、我が国、他の人よりも、我が人をこそ守るべきと承っています。他人と親しい兄弟を比べれば、例えようもありません。梶原という者は一時的な便宜で召し使われている者です。彼の讒言により何年も忠誠を尽くし、ご兄弟の御仲と言い、例え御恨みされても、九州へでも行かせることにして、お会いになり、重忠が給わった伊豆駿河両国を勤賞の引き出物にして、京都の守護にして、御後ろを守らせ給うのが御心安らぐことでしょう」と憚るところなく言い捨てて席を立った。

二位殿も理屈に叶っていると思し召したのだろう、その後は仰せを出される事もなかった。腰越ではこの事を聞き、野心を差し挟まない旨、数通の起請文を書き、送ったけれど、それでもなお、ご承知されなかったので、重ねて申状を届けた。

③腰越の申状の事

源義経恐れながら申し上げる意趣は、お代官の一人に選ばれて、朝敵を平らげよとの勅宣のお使いとして朝敵を打ち負かし、長年の恥をそそぎました。勳賞があるべきところですが、思いの外に極めて恐ろしい讒言によって、大変な手柄を黙殺されました。義経は罪を犯す事なく、とがめを受け、誤りはないというのに、功績があってなおも、お怒りを蒙り、空しく為す事なく血の涙を流しています。

源義経恐れながら申し上げる意趣は、お代官の一人に選ばれて、朝敵を平らげよとの勅宣のお使いとして朝敵を打ち負かし、長年の恥をそそぎました。勳賞があるべきところですが、思いの外に極めて恐ろしい讒言によって、大変な手柄を黙殺されました。義経は罪を犯す事なく、とがめを受け、誤りはないというのに、功績があってなおも、お怒りを蒙り、空しく為す事なく血の涙を流しています。讒訴した者の真偽を正されず、鎌倉の中へも入れられないので、素直に意見を言う事も出来ません。いたずらに数日を送っております。この時に当たって、顔を見る事も出来ず、血肉を分けた兄弟のつながりは既に絶えました。前世の宿運は空しいものなのでしょうか、または前世の因果が報いたのでしょうか。悲しい事です。亡き父・義朝の霊が再び世の中に蘇って来なければ、誰に私の悲嘆を告げたら良いのでしょうか。新しい申状で、思いを語るのは愚痴のようにも思えますが、義経はこの身体を父母から受け、幾ばくもしないうちに父、故頭殿が他界され、孤児となって母の懐の中に抱かれ、大和国宇陀郡へ赴いて以来、一日、片時も安堵の思いで過ごした事はありません。甲斐なき命は保っていますが、京都の往来が難しくなったので、この身を田舎に隠し、土民や百姓にも使われてきました。

しかし、幸せな時が熟して(頼朝と再会し)、平家追討のために上洛しました。先ず木曽義仲を誅戮したのち、平家を攻め滅ぼすために、あるときは峨々たる岩山に駿馬を鞭打って、敵を討つために命を失う事も顧みませんでした。あるときは、満々たる大海に風波の難にさらされながら凌ぎ、身を海底に沈めることを恐れず、屍を鯨鯢(けいぐ=雄雌の鯨)の顎にかけられかねない目にも遭いました。

そればかりではありません。甲冑を枕に、弓箭を業とするのは武士の本意。しかしながら、これは亡き父の怒りを休め、年来の宿望を遂げようとすることで他意はありません。あまつさえ、義経は五位尉に任命され、源氏にとっては重い職で、これに見合う職はありません。そうはいっても今は愁いが不覚、嘆きは切なるものがあります。仏神のお助けでなければ、この深い悲しみを持った訴えを叶えることが出来ないのでしょうか。これによって、諸寺諸社の牛王宝印(熊野三山他で出す護符)の御裏をもって、全く野心を差し挟まない旨、日本国中の大小神仏を請い迎え、その神仏の名において数通の起請文を書き進ぜるとしても、なおも御宥免はありません。

我が国は神国です。神は道に外れた非礼なことは受け容れません。今起請文を書いても、神は受け容れないでしょうからすがることは出来ません。ひとえに貴殿(大江広元)の広大なお慈悲を仰ぎ、よい折を見て兄頼朝に私(義経)に過ちのないことを申し上げ、許していただき、罪を免れることが出来たなら、秘かに善いことを重ねてきた事が、家に及び栄華を長く子孫に伝え、年来の心配事を吹き払い、私の身も落ち着きを得るでしょう。

思うようにかけないので省略いたしました。義経恐惶謹言

元歴二年六月五日 源義経

進上 因幡守殿へ

と書かれた。これを聞いて二位殿を始めとして、御前の女房に至るまで、涙を流された。これによって処分はしばらく、そのままにされた。判官は都で院(後白河院)の信頼を受けて、京都の守護は義経に過ぎた者は居ないと云う御様子だった。こうして秋も暮れ、冬の初めにもなると、梶原の憤りは激しくなり、盛んに讒言をもうしあげるので、二位殿(北条政子)も、そう言うことかと思われた。

④土佐坊義経の討手に上る事

(今回から中尊寺の保存する「源義経公東下り絵巻」からの引用が加わります。この絵巻は土佐坊の項から始まります。攻める土佐勢を防ぐ弁慶など義経勢)

二階堂の土佐坊召せとの頼朝の命で、土佐坊が参上した。鎌倉殿は四間所(四間の部屋)にいて、土佐坊が連れて来られた。

梶原「土佐坊が参りました」

鎌倉殿「これへ」

土佐坊は御前に畏まる。源太(梶原景季、景時の長男)を呼んで

「土佐坊に酒」と仰せられた。

梶原は丁寧にもてなした。

鎌倉殿「和田(小太郎義盛)、畠山に言ったのだけれど、あえて彼らは使わない。九郎が都で院のご機嫌がよいので、世を乱そうとしているので、河越太郎に討伐を命じたのだけれど、縁があるので用いない(娘が義経の妻)。土佐より他に頼むものがいない。しかも都をよく知っている者だ。上って九郎を討って参れ。その勲功には安房上總を与える」と仰せられた。

土佐「畏まって承りました。御一門を亡ぼし奉れと仰せを蒙るのには嘆き入ります」と言うと、鎌倉殿の機嫌は大きく変わり、気色悪く見えたので、土佐は謹んで控えていた。

重ねて鎌倉殿が仰せられた。

「さては九郎と約束した事なのか」

土佐が思うのは、行き着くところ親の頸を斬るのも君の命だ。上と上(頼朝・義経)の合戦で侍の命を捨てずに討つことは出来まいと思い「そのような約束事があるならば、仰せに従うことはないでしょう。畏れ多いのでご挨拶した程度です」という。

鎌倉殿「それならば、土佐より他に誰を向かわせようかと思っていたが、まさに適任だ。源太、ここへ来い」と仰せられると畏まってそこへ控えた。

「先ほど言っておいたものはどうした」というと、納殿の方から身は一尺二寸ある手鉾(直刀)で、銀を混ぜた蛭巻きに、目釘を隠す目貫に貝をを遣ったものを持って来た。

「土佐の膝の上に置け」と宣う。

「これは大和の千手院に作らせて秘蔵していたものだが、頼朝が敵を討つには、柄の長いものを先とする。和泉判官を討ったときに、たやすく首を取ったものだ。これを持って上り、九郎の首を刺し貫いてこい」と命じられたが、情けなく聞こえた。梶原を召して「安房、上總の者ども、土佐の供をせよ」と仰せられた。承ってもその甲斐もない多勢で、そんなに大勢で押し寄せて、楯をつきあわせるような戦はしないだろう。狙いを定め夜討ちにしようと思っているので

土佐「大勢は意味がありません。土佐の手勢で上りましょう」。

頼朝「手勢はどれほどなのだ」

土佐「百人ほどです」

頼朝「それでは不足はないな」と仰せられた。

土佐が思ったのは、大勢を連れて上れば、もし、ことが上手く運んだときに立てた手柄による恩賞を配分するのも難しい。勲功を分け与えようとすれば、安房、上總は畑が多く、田は少ない。利益が少なく不足だと酒を飲みながら案じ、引き出物を賜って二階堂へ帰り、家の子郎党を呼んで言った。

「鎌倉殿から勲功を賜った。急ぎ京へ上り、受けた所領へ入るようにしよう。早速、用意しなさい」。

「それはいつもの奉公なのか。また、何に依る勲功なのだ」と聞く者がいた。

「九郎判官殿を討って参れ、との仰せを給わったのだ」と答えると、ものに心得のある者は

「安房、上總も命があってこそ取れる。生きて二度帰ったならばの話しだ」という呟いた。或いは

「主君が出世すれば、我らも出世しないわけはない」と勇者もいた。人の心はさまざまなのだ。

土佐は賢い者なので、ありきたりの形で京へ上ったのでは、上手くいかないだろうと、白い布で神詣などに着る浄衣をこしらえ、烏帽子に御幣のような紙(四手)を付け、法師は頭巾にやはり御幣のようなものを垂らした。馬にも尾や鬣に四手を付けて神馬と名付けて引いた。鎧、腹巻きは唐櫃に入れ、荒薦に包み、しめ縄を引いて熊野の初穂(初めての稲を熊野に奉納)の札を付けた。

鎌倉殿の吉日、判官殿の悪日を選んで、九十三騎で鎌倉を発ち、その日は酒匂の宿に着いた。当国一の宮と言うのは、梶原の知行(支配するところ)だった。嫡子の源太を遣わして、白栗毛の馬、白葦毛の馬二頭に前輪、後輪に銀を張った鞍を置いて引いて行った。これにも四手を付け、神馬と名付けて奉納した。夜を日に継いで進んで行くと、九日で京に着いた。まだ日は高かったので、四の宮河原などで日暮れを待ち、九十三騎を三手に分けて、ほんのちょっと、京へ立ち寄るように装い、五十六騎で我が身(土佐坊)は京へ入り、残りは後に離れて入った。

(土佐坊たちが)祇園大路を通って、河原を渡り、東洞院を下って行くと、判官に付いている信濃の住人、江田源三と言う者が、三条京極の女のところに通っていたのだが、堀河殿(義経の宿舎)を出て行くと、五条の東洞院で、土佐坊たちと出会い頭に、行き会った。家陰の仄暗いところで見ると、熊野詣と見え、どこの道者だろうと先陣を行き過ぎさせ、後陣を見ると、二階堂の土佐と見た。土佐がこの頃、大勢で熊野詣をするとは聞き及ばないと思い案じ、自分の殿と鎌倉殿と内心は仲がよくないと言う間柄なので、近づいて聞いてみようと思ったけれど、本当のことは言うまいと思った。

全く知らん顔で人夫を騙して聞いてみようと待っているところへ、思った通り遅れてきた者どもが「六条の坊門油小路へは、どっちだね」と聞くので、しかじか云々と教えた。江田源三は追いついて「どこの国の誰なのですか」と聞くと「相模国二階堂の土佐殿」と答えた。後から来た連中が愚痴を言うのは「いずれにしろ、ただ一生のうちで見物すべきは京都という。どうして日中は京入りをしないで、道で日暮れを待ったのだ。我らは物を持ったり、道は暗しだ」と呟く。もう一人が言うのは「気の短い者の言い方だな。一日経ったら何が起こるかわかるだろうよ」という。さらにもう一人は「和殿原も今宵ばかりは静かだろう。明日、都は例の件で大乱になるだろう。そうなると我々もどうなるかと恐ろしいぞ」と言う。

江田源三はこれを聞いてこの男達の後に付いて話しをした。

「私も元来、相模国の者だが、主人に付いて在京している。我が国の人と聞けば、とても懐かしい」などと煽てられ人夫は話した。

「同国の者と聞けば言おう。我らの主人は鎌倉殿の弟九郎判官殿を討ってこいと、討手の使いとして上られている。他言は無用だぞ」という。江田はこれを聞いて自分の宿所へは行かず、走り帰って義経の居所、六条堀河にこの事を告げた。判官は少しも騒がず

「ついにそうあると思っていた時が来た。追っ手が来たのだろう。しかしながら、(使いとして)お前は向こうへ行って、土佐に言う事は『今後、関東へ下った者は、京都の子細を先に鎌倉殿に伝えること。また、関東から上った者は、何より先にに義経の許へ来て、事の子細を話すべきところなのに、今まで遅くなるとは無礼だ。急ぎ参れ』と仰せられ、時を移さず連れて来い」と命じた。

江田は承って、土佐の宿所、油小路に行ってみると、皆馬の鞍を降ろし、馬の足を洗いなどしている。兵は五、六十人居並んで、何か評定をしていた。土佐坊は脇息に寄りかかっていた。江田はそこへ行って、判官に仰せられたことを言うと、土佐が言うには

「鎌倉殿の代官として熊野参詣を仕ります。たいしたことではありませんが、最も早く参じようと思っていたところ、途中から風邪を引いたようで、今夜は少し労り、明日参上してお目にかかろうと、今、子どもである者を参らせようとしていたところです。丁度お使いをいただき、強縮していますとお伝え下さい」と言うと、江田は帰ってこの事を伝えた。

判官は日頃、侍達に向かっては、荒い言葉などは遣わないが、今回は大変怒って

「事もことに依るぞ。異議を言わせるのは、お前が臆病だからだ。あれほどの不心得者が、弓矢取る武士を畏れるものか。すぐに出て行け。今後、義経の前に出るな」と仰せられた。宿所に帰ろうとしたが、こういうことを言われて帰っては、怖じ気づいたと思い帰らなかった。

武蔵坊は御酒盛り半ばに宿所へ帰るが、御内に人もいないだろうと思って戻って来た。判官はそれをご覧になって「よく来た。たったいま、こういう不思議があった。源三というのんき者を遣わしたが、相手の返事通りに帰って来たので、勘当したところ行方知れずだ。お前が行って土佐を連れて参れ」と仰せられると、弁慶は畏まって「承りました。始めから弁慶に仰せられると良かったものを」と言ってすぐに出て行こうとした。

「侍共を数多く連れて行くべきかな」と仰せられると、弁慶は「人が多いと敵が警戒するでしょう」と、普段の直垂の上に黒革縅の鎧、五枚兜の緒を締め、四尺五寸の太刀を佩いて、判官が秘蔵している大黒という馬に乗り、雑兵一人ばかり連れて、土佐の宿へち討ち入った。

殿舎の間の庭の際まで駆け入り、縁にゆらりと降り、簾をざっと打ち上げてみれば、郎等ども七、八十人座敷に連なって、夜討ちの評定をしているところに、弁慶は多くの兵どもの中を、挨拶もなく踏み超えて、土佐のいる横に鎧の草刷りを懸けて、座敷の様子を睨み廻し、その後土佐をはたと睨み「お前は、どんな代官でも先ずは堀河殿へ参って、関東の子細を告げるべきなのに、今まで遅くなっている。無礼極まるぞ」というと、土佐は子細を話そうとするところを、弁慶は言わせもせずに「君(義経)は酒気を帯びているぞ。咎められるなよ。さあ、来い」と手を取って引っ立てる。

兵どもは殺気だって土佐が決心すれば、戦う様子を見せたが、土佐は勢いを失って言葉を返さず、「間もなく参ります」と言ったので、侍共はおとなしくするしかなかった。

兵どもは殺気だって土佐が決心すれば、戦う様子を見せたが、土佐は勢いを失って言葉を返さず、「間もなく参ります」と言ったので、侍共はおとなしくするしかなかった。「しばらくお待ちを。馬に鞍を置きます」と言うのを

「弁慶の馬がある。今まで乗って来た馬に鞍を置いてどうする。早く乗れ」と、土佐も大力だが弁慶に引っ立てられて、縁の端まで出てきた。弁慶の下部は心得ていて、縁の際に馬を引き寄せた。

弁慶は土佐を抱きかかえ、鞍の真ん中に投げて乗せ、自分も馬の尻に乗り、手綱を土佐に取らせては叶わないと思い、後ろから手綱をとって鞭と鐙を合わせて使い、六条堀河に駆け着いて、いきさつを申し上げると、判官は南面の広い廂に出て迎え、土佐を近くに召してことの子細を尋ねた。土佐が神妙に申し上げるには「鎌倉殿のお代官として熊野へ参るところです。明日の夜明けにはこちらへ参ろうと、今夜は風邪気味なので、参らなかったのです。お使いが重なりましたので、畏れ存じて参ったのです」。

判官「おのれは義経追討の使いだと聞く。どうやって戦うのだ」

土佐「ゆめゆめ知らない事です。誰かの讒言でしょう。いずれの御方(頼朝、義経)が主君でしょうか、ともに主君です。熊野権現がきっとご存じでしょう」と言えば、

「西国の合戦で疵を受け、未だにその疵の癒えぬ輩が、生傷を持ちながら、熊野参詣は苦しくないのか」と仰せられると、

「そのような人は一人も連れて来ていません。熊野の三つの御山の間には、山賊が満ち満ちているので、若いものをいくらかは連れてきています。それを人が“追討”隊と思ったのでしょう」

判官「お前の下部どもが『明日は京都で大戦があるぞ』と言っているぞ。それでもまだ抗弁するか」

土佐「このように無実の罪を申しつけられても、私にはどうにも申し開きが出来ません。お許し願って起請文を書きます」と言う。

判官「神は非礼を受け給わずと言われる。よくよく起請を書け」と、熊野牛王に書かせ、「三枚は八幡宮に収め、一枚は熊野に収め、もう三枚は土佐の六根(迷いを生ずる原因となるもの=目、耳、鼻、舌、身、意)に収めよ」と言って焼いて飲ませ、この上はと言うことで許された。

土佐は許されて出るところで「のんびりしていたら、冥罰(神仏より受ける罰)も神罰も蒙ろう。今宵を逃してはいけない」と思った。宿へ帰って「今宵、攻めなければ攻められないぞ」と言うと、皆判官を攻めるためにひしめき合った。判官の宿では武蔵を始めとして、侍共が「起請を言うものは、小さい罪に書かせるもの。これほどの大事なので、今夜はご用心して下さい」というと、

判官「今夜何かあれば、義経に任せろ。侍共は皆帰れ」と仰せられたので、皆各々の宿所に帰った。

判官は宵の酒盛りで酔い、前後も分からずに寝入った。その頃、判官は靜と言う遊女を近くに置いていた。賢い女で「これほどの大事を聞きながら、このように気を許したのでは、ただ事では済みますまい」と、下女を土佐の宿舎へ遣わして、様子を見させた。下女が行ってみると兜の緒を締め、馬を引き立て、まさに宿所を出ようとしていた。なお立ち入って奥の方も見ようと、震えながら入って行くと、土佐の下部が見つけた。

「この女はただ者ではないぞ」と言うと「そうだろう。召し捕れ」と土佐。女を捕らえて、褒めたりけなしたりしながら拷問を続けた。暫くは落ちなかったが、あまりにも強く責められて、事実の通り白状した。こういうものを許しておいては拙いと、斬った。

土佐の勢百騎、白川の印地五十人が加わり、京の案内者として十月十七日の丑の刻(午前二時)に六条堀河に押し寄せた。判官の宿所は今宵は夜も更け何ごともあるまいと、各々宿へ帰ってしまっていた。武蔵坊、片岡は六条と言う宿へ行き、判官の宿所にはいなかった。佐藤四郎、伊勢三郎は室町という女のところへ行っていた。根尾、鷲尾は堀川の宿。その夜、判官の宿所に居たのは、下部の喜三太だけだった。

土佐の勢百騎、白川の印地五十人が加わり、京の案内者として十月十七日の丑の刻(午前二時)に六条堀河に押し寄せた。判官の宿所は今宵は夜も更け何ごともあるまいと、各々宿へ帰ってしまっていた。武蔵坊、片岡は六条と言う宿へ行き、判官の宿所にはいなかった。佐藤四郎、伊勢三郎は室町という女のところへ行っていた。根尾、鷲尾は堀川の宿。その夜、判官の宿所に居たのは、下部の喜三太だけだった。判官はその夜は遅くまで酒盛りをし、東西も分からないほど酔って寝ていた。土佐はこういうところへ押し寄せて鬨の声を挙げた。しかし、内では人声もしない。靜は敵の鬨の声に驚き、判官殿を引き動かし「敵が寄せてきました」と言っても、前後不覚の状態だった。鎧を入れた唐櫃の蓋を開け、鎧を引き出して判官殿の上に投げかけると、がば、と起き「何ごとだ」と言う。

静「敵が寄せてきました」

判官「何と、女の心ほど殊勝なものはない。思うに土佐が攻めて来たのだろう。人は居ないか。あの勢を斬れ」と仰せられた。

静「侍は一人も居ません。宵に暇を給わって皆々、宿へ帰ってます」

判官「そう言うことか。それで、男はいないか」と仰せられると、女房達は走り回っtが、居たのは下部の喜三太だけだった。

喜三太、参れと呼ばれて、南面の沓脱ぎに畏まった。

判官「近くに参れ」。

喜三太は日頃、こういうところには来ないので、気安く側には寄れなかった。

判官「遠慮など、時に依るぞ」と言われ蔀(しとみ=跳ね上げ式の板戸)の際まで寄った。

判官「義経が風邪気味でぼーっとしているから、鎧を着て馬に乗って出るが、それまで出て戦い、義経を待て」と命じた。

喜三太「承りました」

喜三太は横に一の字が大きく書かれた直垂に、逆澤潟(オモダカの葉を逆さにしたようなも模様)の軽鎧を着て、長刀を抱え、縁から下へ飛んで降りた。

喜三太「面会座敷の方に、張り替えの弓がありましたか」

判官「入って見ろ」

走り込んでみると、色を付けない矢に白鳥の羽を付け、鏃を差し込んだものがある。十四束の長さのものだった。これに白木の握りの太い弓が添えてあった。立派なものだ、と思い部屋の柱に押し当てて、エイヤ、と張り、鐘を撞くように弦を鳴らし、大庭へと走り出た。

身分は最も下の下郎だけれど、純友(藤原)、将門(平)にも劣らない弓矢の腕前で、中国の春秋時代に楚でならした養由を上回るほどの名手だった。四人がかりで弦を張る強弓に、十四束の長い矢を射ることが出来た。自分のためには、良い弓だと喜び、門の外へ向かい、かんぬきを外して扉を片方押し開いた。見ると月のない星明かりが煌めくような夜で、敵の兜の星もきらきらとして、兜の下、顔の辺りがいかにも射やすいように見えた。片膝付いて矢継ぎ早に弓を引き張り、矢を放ち散々に射る。

土佐の前を駆けていた郎等五、六騎を射落とし、矢庭に二人を射殺した。土佐は叶わないと思ったのだろう、すぐに引いた。

「土佐、汚いぞ。鎌倉殿の御代官のすることか」というと、引き返して扉の陰に歩み寄って言う。

「今夜の大将軍は誰が命じられているのか。名乗れ。闇討ちは無用だ。こういうのは鈴木党の土佐坊昌俊である。鎌倉殿の御代官だ」と名乗ったけれど、敵が嫌うこともあるのか音もしない。

判官は大黒という馬に金覆輪の鞍を置き、赤地の錦の直垂に、緋縅の鎧、鍬形打った白星の兜の緒を締め、金作りの太刀を佩いて、切班(きりう=白黒の鷹の羽)の実戦用の矢を負い、重藤の弓の真ん中を握り、馬を引き寄せ大庭にかけ出て、蹴鞠をする広場を巡った。

「喜三太」と声を挙げると、喜三太は駆け寄って控え「下無き下郎ですが、心は強いので今宵は先駆けを勤めている喜三太と申すものです。生年二十三、我と思わんものは寄って組め」と言った。

土佐はこれを聞いて、手強いと思ったので扉の陰から十三束の弓で狙い、ひょうと射る。喜三太の弓手、鎧の腕の部分を射通す。喜三太は矢を抜き取って捨て、弓を投げ捨てて大長刀の真ん中を握り、扉を左右に押し開き、敷居を踏んで待つ所へ、敵は轡を並べて喚きながら駆け入ってきた。喜三太は一歩退き、散々に斬る。馬の首、胸板、前足の膝を切られて、馬が倒れると主は逆さまに落ちる。そこを長刀で刺し殺し、薙殺す。こうして多くが討たれた。

しかし、大勢で攻めるので、喜三太は走り帰って義経の御馬の口に縋る。上から覗き、ご覧になると、

胸板から下は血に染まっていた。

「お前は手傷を負ったか」

「その通りです」

「重傷なら退け」と仰せられた。喜三太は答える。

「合戦の場に出て死ぬのは当然です」

「健気な猛者だ」と言い

「何はともあれ、お前と義経の二人なら」と仰せられた。

しかし、判官も駆け出さず、土佐も駆け入らない。両方とも一呼吸置いていた。

その頃、武蔵坊弁慶は六条の宿所で横になっていたが、今宵はなぜか夜になっても寝られない。そういえば土佐が京にいるのだな。殿の方が覚束ない。巡ってこようと思って、鎧の胴の下に付ける草摺に、丈夫な鉄札を繋ぎ合わせ兵士鎧を着けて太刀を佩き、鉄を打った棒を持って高足駄を履いて、殿の宿舎の方へカラリ、カラリと歩いて行った。

大門は閂でしめられていると思い、小門から入り、御馬屋の後ろに行くと、大庭に馬の足音など大きな振動が聞こえた。ああ、心配だ。もう敵が寄せてきたのかと思って、御馬屋に入って見ると、大黒はいなかった。今宵の戦に使われているのだと思い、東の中門つっとへ上ってみると、判官の側には喜三太だけがいて、ただ一騎だけだった。弁慶はこれを見て

「ああ、安心した。しかしながら憎さも憎いぞ。拙者の言うことを聞き給わず、肝を潰されたことだろう」と呟き、縁の板を踏みならして、西に向かってどうどうと進んだ。

判官は何だ、と覗いてみると、大きな法師が鎧を着てそこにいた。土佐め、後ろから入ったかと、矢をつがえて馬を寄せ「そこを通る法師は誰だ。名乗れ。名乗らないで間違われて討たれるな」と仰せられたが、丈夫な鉄札を綴り合わせた鎧を着けた相手は、簡単には裏まで射通す事は出来まいと、返事もなかった。射損ずることもあると思し召し、矢を箙に差し、太刀の柄に手をかけ、すっと抜いて

判官は何だ、と覗いてみると、大きな法師が鎧を着てそこにいた。土佐め、後ろから入ったかと、矢をつがえて馬を寄せ「そこを通る法師は誰だ。名乗れ。名乗らないで間違われて討たれるな」と仰せられたが、丈夫な鉄札を綴り合わせた鎧を着けた相手は、簡単には裏まで射通す事は出来まいと、返事もなかった。射損ずることもあると思し召し、矢を箙に差し、太刀の柄に手をかけ、すっと抜いて「誰だ。名乗らないと斬るぞ」と近づくと

「この殿は太刀や槍を使ったら、古代中国の英雄、樊噲、張良にも劣らない人だ」と思い

「遠くには音にも聞き給え、今は近し、目にも見給え。天兒屋根(あまつこやね)の御苗裔、熊野の別当、弁しょうの嫡子、西塔の武蔵坊弁慶とて、判官の御内、一人当千のものである」と名乗った。

判官「面白い法師のおふざけか。時によりけりだぞ」と仰せられた。

弁慶「そうは仰いいますが、仰せがあったのでここで名乗ったのです」となおも戯れを続けた。

判官「土佐めに攻められたぞ」

弁慶「前に申し上げた事を聞き入れられず、ご用心もせず、とにかく奴を門外まで馬の蹄を向けさせないと安心できません」というと

義経「どうやってでも奴を生け捕りにする」

弁慶「じっとご覧になっていて下さい。奴がいる方へ弁慶が向かっていき、引っ掴んでお目にかけましょう」

判官「いろいろな人を見て、さらに良く人を見ても弁慶のような人はいない。喜三太に戦をさせたことはないが、喜三太の戦は誰にも劣らない大将軍はお前に奉る。戦は喜三太にやらせろ」と仰せられた。

喜三太は櫓に上がり、大声を挙げて言った。

「六条殿に夜討ち入った。御内の人々はいないか。在京の人はいないか。今宵参らぬ輩は、明日は謀反に与した者と心得よ」

ここに聞き付け、かしこに聞き付け、京、白川は一つになって騒動となった。判官殿の侍共を始めとして、ここかしこより駆けつける。土佐を勢の中に取り込めて、散々に攻めた。

片岡八郎は土佐の勢の中に駆け入って、首二つ、生け捕り三人を引き連れて見参した。伊勢三郎は生け捕り二人、首三つ取って参った。亀井六郎、備前平氏郎は二人討って参る。彼らを始めとして生け捕り分捕りは思い思いだった。その中でも戦の哀れなのは、江田三郎に止まる。

宵に判官の御不審を蒙り、京極にいたが、堀川殿で戦が始まったと聞くと馳せ参り、敵二人の首を取り、「武蔵坊、明日、殿に見参給われるよう頼んでくれ」といい、また戦の陣に駆け込んだが、土佐の矢を首の真ん中に射込まれた。刺さった矢を引き抜こうとしたが、ただ弱りに弱っていった。太刀を抜き、杖に突、やっとの事で歩いて、縁に上がろうとしたが、上がりかねていた。

「誰かおいで下さい」と言うと、御前という女房が出てきた「何ごとですか」という。

「江田源三です。大きな傷を負って今を限りと思い、殿の見参を給わりたいのです」と申すと、判官はこれを聞いて、気の毒に思い、火を灯して差し上げてご覧になった。

黒い鳥の羽の矢の強いものを射立てられて伏していた。

判官「どうした」と聞くと、苦しそうな息の下で言うには

「ご機嫌を損じましたが、いまは、最期でございます。お許しを蒙り、黄泉を心やすく参りたいと思います」と申し上げると

判官「もとよりお前を長く勘当する気はない。ただ一旦、その時のことを言っただけだ」と仰せられ、涙に咽ばれると、源三は世にも嬉しそうに頷いた。鷲尾七郎は近くにいたが、「どうだ、源三。弓矢を取る者が矢一つで死ぬもは不運なことだ。故郷へ何ごとも伝えまい」といったが返事もしなかった。

鷲尾「あなたが枕にしているのは、君の御膝だぞ」

源三「お膝の上で死ねば何ごとか思い置きすべきですが、過ぎし春のころ、親が信濃へ下ったときに『何とか暇を告げて冬のころは信濃へ下って来なさい』と言われ、『承知しました』と答えています。それなのに下人が空しい死骸を持ち帰り、母に見せれば悲しませることになり、罪深く思います。君が都に御滞在される間は、今まで通りお言葉をかけていただきたいのです」と言えば、

判官「それは安心しなさい。いつものようにものを尋ねるぞ」と仰せられると、世にも嬉しそうに涙を流した。これが最期かと見えたので、わしおは側に寄って念仏を唱え、声を強めると御膝の上で二十五の命を閉じた。

判官は弁慶、喜三太を呼んで「戦はどのようになっている」と仰せられると「土佐の勢は二、三十騎ほどです」と答える。

判官「江田を討たれたのは許せない。土佐の取り巻きは一人残らす命を奪わず、生け捕りにしなさい」と仰せられる。

喜三太「敵を射殺す事は簡単です。生きながら取り押さえろと仰せられるが、これはとんでもなく大変なことです。でもやりましょう」と言って、大長刀を持って走り出る。

弁慶「おお、奴に先を越されては叶わない」と鉞を引っさげて飛んで出た。

喜三太は卯の花垣の先を通って、泉殿の縁の際を西を指して出て行った。ここで黄色みを帯びた月毛の馬に乗った者が、馬に息をつがせて、弓杖にすがって休んでいた。

喜三太「そこに控えているのは誰だ」と問えば

「土佐の嫡子、土佐太郎。生年十九」と名乗って馬を歩かせ始めた。

「我こそ喜三太だ」となのって寄る。叶わないと思ったのか、馬の方向を変えて落ちて行くのを、逃すまいと追いかけた。

急がせて走らせ、長距離を駆けてきた馬を夜もすがら戦で使ってきた。いくら鞭で叩いても、一カ所で回り、跳ね上がるばかりだった。大長刀を持って、敵の攻撃を開いて交わし、馬の後足、左右の烏頭(くの字状になっているところ)をズンと斬る。馬は逆さまに転び、乗っていた武者は馬の下に敷かれた。そこを取って押さえて、鎧の上帯、疵一つ付けず絡め捕って来た。下部に命じて三馬屋の柱に立ちながら、縛り付けられた。

弁慶は喜三太に先を越され、面白くなく思っていたが、走り回っている時、南の御門に節縄目(白と薄藍と藍の三色を並べ、染めた革製の鎧)の鎧を着た者が一騎控えていた。べんけいが走り寄って「誰だ」と問う。

「土佐の従兄弟、伊北五郞盛直」と名乗った。

「ここにいるのが弁慶だ」と、グッと近寄る。叶わないと思ったのだろう、馬に鞭を当てて逃げていく。

弁慶「汚いぞ。卑怯者、逃がさないぞ」と追いかけて、大鉞持って構え力を込めて打つ。馬の三頭(馬の尻、高くなったところ)に鉞の猪目(鉞の頭)が隠れるほど討ち貫き、エイと言って引いた。馬は堪えきれずにどっと倒れた。転げ落ちた主を取って押さえて上帯で搦めて引っ立て、土佐太郎と一緒に繋いだ。

土佐昌俊は身方が討たれ、或いは落ちて行くのを見て、自分は太郎、五郞を捕らえられては、生きていて何をするのかと思った。その勢は十七騎になり、思い切って戦ったが、叶わないと思ったのだろう、歩行武者を蹴散らし、六条河原まで駆け、十七騎のうち十騎が落ちて、七騎になってしまった。賀茂川を上り鞍馬を指して落ちて行く。鞍馬の別当は判官の御師匠で、衆徒は義経と心を通わせていたから、後の琴はともかく、判官の思うところがあろうと、鞍馬の百坊が蜂起して、追っ手と一つになって土佐坊を探した。

判官「気の毒な奴らだ。土佐ほどの者を逃がしたのは無念だ。奴を逃がすな」と仰せられると、堀川殿を在京の者に預け、判官の侍は一人残らず土佐を追いかけた。土佐は鞍馬をも追い出され、僧正ヶ谷籠もった。大勢が続いて攻めると鎧を貴船の大明神に脱ぎ、近くの大木の空洞に逃げ込んだ。弁慶、片岡は土佐を見失い「何はともあれ、ここで逃がしては、良い仰せを受けることはあり得ない」と、ここ、かしこを尋ね歩く。喜三太は向かいの伏木に登って立った。

判官「気の毒な奴らだ。土佐ほどの者を逃がしたのは無念だ。奴を逃がすな」と仰せられると、堀川殿を在京の者に預け、判官の侍は一人残らず土佐を追いかけた。土佐は鞍馬をも追い出され、僧正ヶ谷籠もった。大勢が続いて攻めると鎧を貴船の大明神に脱ぎ、近くの大木の空洞に逃げ込んだ。弁慶、片岡は土佐を見失い「何はともあれ、ここで逃がしては、良い仰せを受けることはあり得ない」と、ここ、かしこを尋ね歩く。喜三太は向かいの伏木に登って立った。「鷲尾殿の立っている後ろの木の空洞に、者が動くような気がする。怪しいいぞ」と言う。鷲尾は太刀を振って寄ってみると、土佐は叶わないと思ったのだろう、木の空洞から出て、真っ直ぐに下る。

弁慶は喜んで大手を広げ「憎い奴が、どこまで逃げる」と追いかける。土佐は足の速さで知られるほどなので弁慶より三段ほど先に行く。遥か谷の底で、片岡は「ここで待つぞ。ただ追い落とせ」と言う。この声を聞いて、下はもう駄目だと思ったのだろう、山腹の険しい道を巡って上り始めたのを、忠太が鏃の大きな大雁股をつがえ、矢を下げ気味に弓を小さく引いて当てた。土佐は腹も切らず、武蔵坊にのそのそと捕らえられた。

こうして土佐を鞍馬へ連れて行き、東光坊から大衆五十人を付けて送られた。

「土佐を連れて参りました」と言うと、大庭へ座らせ、判官は縁に出て「どうした、昌俊、起請は書く事で霊験があるのに、どういうつもりで書いた。生きて鎌倉へ帰りたいなら帰そうか。どうだ」と仰せられると、頭を地に付け

「『猩猩(中国伝説の動物)は血を惜しむ。犀は角を惜しむ。日本の武士は名を惜しむ』と言います。生きて帰って侍共に面を見せて、どうなるものでしょう。ただ願うのは早々に首を斬って下さい」と言った。判官はそれを聞いて「土佐は剛の者である。それでこそ鎌倉殿が(討手に)下のだろう。大切な囚人を斬るべきなのか、斬るべきではないのか、それ、武蔵に任せるぞ」と仰せられた。

武蔵坊「大力を獄舎に入れて、獄屋を踏み破られてはどうにもならない。すぐに斬れ」と喜三太に尻縄を持たせ、六条河原へ引き出し、駿河次郎を斬り手にして、斬らせた。相模八郎、同太郎は十九、伊北五郞は三十三で斬られた。討ち漏らされた者どもは、鎌倉へ下って鎌倉殿の許に参上し、「土佐は仕損じて判官殿に斬られまいらせました」と申し上げると「頼朝の代官として行かせた者を、抑えて斬るとは遺恨だ」と仰せられた。侍共は「斬り給うことは当然の理だ。現実の討手なのだから」と言い合った。

⑤義経都落ちの事

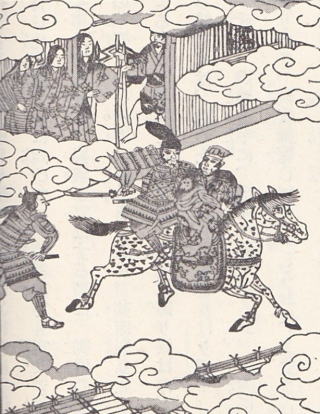

とにもかくにも、討手を上らせよと、北条四郎時政を大将にして都へ上る。畠山重忠は辞退したけれど、重ねて追討参加を仰せられると、武蔵七党(七党の武士集団)を率いて、尾張国熱田宮に馳せ向かう。後陣は山田四郎朝政、一千余騎で関東を出たと知る。文治元年十一月一日大夫判官は三位(大蔵卿高階泰経)を通じて院に奏聞した。(絵上・弁慶は平家の怨霊を追い払う)

とにもかくにも、討手を上らせよと、北条四郎時政を大将にして都へ上る。畠山重忠は辞退したけれど、重ねて追討参加を仰せられると、武蔵七党(七党の武士集団)を率いて、尾張国熱田宮に馳せ向かう。後陣は山田四郎朝政、一千余騎で関東を出たと知る。文治元年十一月一日大夫判官は三位(大蔵卿高階泰経)を通じて院に奏聞した。(絵上・弁慶は平家の怨霊を追い払う)「義経、命を捨てて朝敵を平らげたのは、先祖の恥を払底しようとしたことではあるが、逆鱗を鎮めようとするためでもありました。朝恩として特別な賞を下されるところを、鎌倉の源二位が義経に野心があるとして、追討のために官軍(頼朝の軍)を放ち、送り込んだと聞いております。所詮、逢坂の関から西を賜るべきであろうと存じておりますが、四国、九州だけを賜って下ろうと思います」と申された。

これによって朝旨を出すかどうかを決める詮議が行われた。各々が申すには「義経の言う事も気の毒だけれど、これに宣旨を下せば、頼朝の怒りは深いだろう。また、宣旨を下さなければ、木曽義仲が都で振る舞ったように、義経が暴れれば、とんでもない世の中になる。結局、頼朝が討手を上らせた上は、義経に宣旨を賜い下し、同時に近国の源氏どもに命じて、大物で義経を討たせる事だろう」と各々が同意して、帝は宣旨を下された。

こうなって、義経は西国へ下ろうと出発した。折から西国の兵ども、数多く京にいたがその中で、緒方三郎維義を呼び「九州を賜るぞ。お主を頼りにしたいのだが」と仰せられると、維義が言うには「菊池次郎がちょうど上洛しています。彼を召されるのが良いでしょう。菊池を討って下されば、仰せに従います。判官は弁慶、伊勢三郎を召して「菊池と緒方のどちらが頼りになるか」と尋ねると「お互いにいろいろありますが、菊池は頼もしい者です。ただし、勢いでは緒方が勝るでしょう」と言うと「菊池を味方にしよう」と仰せられた。菊池次郎が言うには「仰せに従って参りたいのですが、子供である者を関東へ行かせています。父子が両方へ分かれる事は如何なものでしょう」と言ったので「それでは討て」と、武蔵坊、伊勢三郎を大将軍にして、菊池の宿を攻めた。菊池は矢種のある限り射て防戦し、家に火をかけて自害した。そこで緒方三郎が義経に勢に加わった。

こうなって、義経は西国へ下ろうと出発した。折から西国の兵ども、数多く京にいたがその中で、緒方三郎維義を呼び「九州を賜るぞ。お主を頼りにしたいのだが」と仰せられると、維義が言うには「菊池次郎がちょうど上洛しています。彼を召されるのが良いでしょう。菊池を討って下されば、仰せに従います。判官は弁慶、伊勢三郎を召して「菊池と緒方のどちらが頼りになるか」と尋ねると「お互いにいろいろありますが、菊池は頼もしい者です。ただし、勢いでは緒方が勝るでしょう」と言うと「菊池を味方にしよう」と仰せられた。菊池次郎が言うには「仰せに従って参りたいのですが、子供である者を関東へ行かせています。父子が両方へ分かれる事は如何なものでしょう」と言ったので「それでは討て」と、武蔵坊、伊勢三郎を大将軍にして、菊池の宿を攻めた。菊池は矢種のある限り射て防戦し、家に火をかけて自害した。そこで緒方三郎が義経に勢に加わった。判官は叔父備前守を伴い、十一月三日に都を出た。

「義経が自分の国に初めて入るので、身だしなみをきちんとせよ」と、身なりを整えて旅立った。その頃、磯の禅師の娘で、とても人気のあった静かという白拍子を狩り装束をさせて連れていた。判官は赤地の錦の直垂に小手などの小具足だけで、黒く太く逞しい、たてがみや尾がふさふさしている馬に、前輪、後輪に銀の筋を入れた鞍を置いて乗っていた。黒糸縅の鎧を着て、黒い馬に白覆輪の鞍を置いて乗った五十騎、萌黄縅の鎧で鹿毛の馬に乗った五十騎、馬の毛色で分けて進む。その後は毛色に関係なく百騎、二百騎とと続いた。その勢は一万五千騎だった。

西国で知られた月丸という大船に、五百人の政を乗せ、財宝を積み、二十五疋の名馬を立たせて四国路を目指す。船の中、波の上の住み家は悲しい。伊勢の海士の濡れ衣は、乾かす暇も無い旅。入り江、入り江の葦の葉に、繋いでおかれる藻刈舟、荒磯を漕ぐときは、渚々に島千鳥、悲しい時節を知っているようにその鳴き声は聞こえてくる。霞を隔てて漕ぐときは、起きの鴎の鳴く声も、敵の鬨香と思いがする。

風に任せ、潮に従って行くと、伏し拝み奉る住吉、右手を見れば西宮、蘆屋の浦、生田の森を遠く見て、和田岬を漕ぎすぎて、淡路の瀬戸も近くなる。絵島が磯を右に見て漕いで行くと、時雨を通して見ると、高い山がかすかに見え、船の中では「この山はどの国、どこの山だ」と言うと「それじゃ、その国の山だ」と答えたが、どこと見分けた人はない。武蔵坊は船端を枕にして伏していたが、がばと起きて、櫓櫂を漕ぐところに渡してある板に立って言う。

「遠くもないのに、遠いように見せ給っている.播磨の国書写の崖が見えるのだ」と言った。

「山は書写の山だけれど、義経の心に懸かることがあるのは、この山の西の方から黒雲がにわかに霊山の頂上で切れ、こういう日に太陽が西に傾けば、きっと大風になるぞ。もしも風が吹いてきたら、どんな島陰、荒磯にでも船を引き揚げ、人の命を助けろよ」と命じた。

弁慶が言うには「この雲の様子を見ても、強風の時に出る雲ではありませんか。君はいつの間に、思し召しを忘れてしまわれたのだろう。平家を攻めたとき、平家の君達の多くが波の底に屍を沈め、苔の下に骨を埋め給わったとき、仰せられたのが今日のように思います。『源氏は八幡の護りを受けているので、事を重ね合わせて日々を過ごせば安穏になる』と仰せられました。どういうことになるにしても、これは君のためには悪風と思います。あの雲が砕けて、お船にかかると、君(義経)も渡れないでしょう。我らも再び故郷へ帰れるかどうか、定かではない」と言った。

判官はこれを聞いて「なんでそんなことがあろうか」と仰せられた。弁慶が言うには「君はたびたび弁慶が申し上げた事を用いられず、御後悔されました。それならばお目にかけましょう」と言って柔らかい烏帽子を引き被り、太刀長刀は持たなかった。色の付いてない白鳥の羽を付けた矢に白木の弓を添えて舳に

突っ立ち、人に向かって物を言うように、かき口説いて言う。(絵右・港へ向かう義経一行)

突っ立ち、人に向かって物を言うように、かき口説いて言う。(絵右・港へ向かう義経一行)「天神七代地神五代は神の御代。神武r天皇より四十一代の帝以来、保元、平治という両度の合戦にしかず。これら両度にも鎮西八郎御曹子こそ五人張りに十五束を射たまい名を挙げられた。それより後は絶えて久しかった。いま源氏の郎等の中に弁慶は形のごとく、弓矢を取って人々に知られた。風雲の方へと狙って射るが、風雲ならば射ても消え失せないでしょう。天の命ずるところなので、平家の死霊ならば(弁慶の射る矢に)きっとたまらないだろう。そう言うそこで何らかの験(しるし)が無ければ、神を崇め、仏を尊みたとしても、祈りも祭りもまさか御利益もあるまい。源氏の郎等ながら、俗称は正しい侍であるぞ。天津兒屋根の御苗裔、熊野の別当弁しょうの子、西塔の武蔵坊弁慶」と名乗って、矢継ぎ早に散々に射ると、冬の空の夕日に照らされて、潮は輝き、最も大切な矢が何処に落ち着くとは見えないけれど、死霊だったので、かき消すように失せていった。

船の中ではこれを見て「あゝ恐ろしい。武蔵坊でなかったら、大事だった」と言い合った。

「押せや者ども」のかけ声に励まされ、漕いで行くき、淡路国水島の東をかすかに視て進むと、前方の山、北の横にまた黒雲が車輪のような形をして現れた。

判官「あれは何だ」

弁慶「これこそ風雲ですよ」

言い切るかどうかのうちに、大風が吹き寄せてきた。頃は十一月の上旬で、霰混じりで吹きつけるので、東西の磯も見えない。山の麓は風が激しく、摂津国武庫山颪(おろし)は日が暮れるのに従っていよいよ激しくなった。

判官は舵取りに命じた。

「風が強いので帆をゆっくり扱えよ」

舵取りは帆を下ろそうとしたが、雨に濡れて蝉本(滑車)が動かず、帆が下りない。

弁慶「西国の合戦の時、たびたび大風に遭っているぞ。小舟を曳航する綱を下ろして引かせろ。綱には日よけに使う萱などを縛り付けろ」と命じた。水夫達は綱を下げ、苫(とま=かやなど)を付けて海中に投じたが、効果は無かった。

河尻を出た時、喫水を下げるため、西国船から石を取り入れていたので、葛で結び綱に付けて、投げ入れたけれど、綱も石も底へしずむ所か空中に引かれて行くほどの大風だった。船腹を叩く波の音に驚き、馬どもは叫び声を挙げ続けた。今朝までは大丈夫だと思っていた人も、船底にひれ伏し、船酔いで吐く有様だった。これをご覧になった判官は「帆の真ん中を切って風を通せ」と、薙鎌(ないかま)で帆布を散々に破って風を通したが、舳先には白波が立って、船の矛が天を突くようだった。

そうするうちに日が暮れた。先に行く船はないので篝火も焚かず。後にも船は続いていないので、海士の焚く火も見えない。空も曇っているので四三星(しーそーほし=北斗七星)も見えず。ただ長い夜の闇を迷った。攻めて自分一人の実ならば何とかなるが、都に御滞在中に人知れず情け深い人なので、忍んで通う女房二十四人と言われた。その中でも御心深い女房は、平大納言(平忠時)の御娘、大臣殿(久我の大臣殿)の姫君、唐橋の大納言、鳥養の中納言の御娘、この人々は皆さすがに優美な人であった。そのほか、静などを始めとして、白拍子五人、総じて十一人が一つの船に乗っていた。都では皆、それぞれに思うままに暮らしていたが、船では一カ所に集まり、いっそのこと都でどうにかなれば良かったものをと悲しんた。

判官は心許ないので

「今は何時になったかな」と尋ねる。

「子の刻(午後十一時)のl終わり頃になりました」

「早く夜が明けないか。雲を一目見ない事にはどうにもならない」などと仰せられた。

「そもそも侍の中でも下部の中でも、船に通じている者はいるか。あの帆柱に上って、薙鎌で蝉(滑車)の綱を切れ」と仰せられた。

弁慶「人は運の極めになると、普段は現れることのない臆病心も出るのか」と呟いた。

判官「それは必ずおまえに帆柱に上れと言うのではない。お前は比叡の山育ちなので無理だろう。常陸坊は近江の湖で小舟などの訓練は受けていても、大船には通用しまい。伊勢三郎は上野の者、四郎兵衛は奥州の者だ。片岡(八郎経春)は常陸国鹿島行方という荒磯で育った者だ。志田三郎先生(源為朝の子)が霞ヶ浦の浮島にいる時も、常に行って遊んでいたので『源平が乱れるようならば、葦の葉を舟にしてでも、異境へ渡る』と自慢している。片岡、上れ」と仰せられた。

片岡は承って御前に立ち、小袖直垂を脱ぎ、ふんどし用の布を二筋撚り合わせて胴に巻き、髻を引き崩して巻いた布の間に押し込み、鉢巻きを締め、鋭い刃の付いた薙鎌柄を胴に巻いた紐に差し込み、大勢の中をかき分けて柱の元を囲む枠に上り、柱に手をかけてみれば、大の男が二人で抱射ても指が届かないほどの太さで、高さは四、五丈もあると思う程だった。

片岡は承って御前に立ち、小袖直垂を脱ぎ、ふんどし用の布を二筋撚り合わせて胴に巻き、髻を引き崩して巻いた布の間に押し込み、鉢巻きを締め、鋭い刃の付いた薙鎌柄を胴に巻いた紐に差し込み、大勢の中をかき分けて柱の元を囲む枠に上り、柱に手をかけてみれば、大の男が二人で抱射ても指が届かないほどの太さで、高さは四、五丈もあると思う程だった。武庫山から吹き下ろす嵐に吹き寄せられて、柱は雪と雨に濡れて凍り、ただ銀箔を延ばしたのに似ている。どうやっても上れるとは思えない。判官はこれを見て「あゝ、上手くやったな。片岡」と力を添えた。片岡はえい、っと声を出して登り上がるが、するすると落ち、に三度繰り返したが、命を捨てて登った。二丈ほど上がって耳を傾けると、物の音は舟の中で反響して地震のようになって聞こえる。何だろうとよく聞くと、浜浦から吹きつける風が、時雨を連れてくる音だ。

「その音を聞いたか舵取り。後ろから風が来るぞ。なみをよくみろ、風を逸らせ」と言い終わる前に、吹きつけてきて、帆にひしひしと当たる。風に押されて船はざわざわと走り、何処へ行くとも知れず、二カ所で物がハタハタと鳴ると、船の中でもワッとわめき声が挙がった。(絵右・片岡は住吉神社のお使いと話した)

帆柱は蝉の本あkら二丈ほど置いてフッと折れていた。柱は海に入り、船はそれに乗り上がって浮き、さらに走り続ける。片岡はするりと下りて、船梁を踏み、薙鎌を八本の小舟を繋ぐ綱にかけて切り払って海に落としたので、折れた柱は風に吹かれて、終夜波に漂う事になった。

そうしている間に暁になった。宵は風が静まったのに、また吹き始めた。弁慶が「これはどこから吹いてくる風だろう」と言うと、五十ほどになるかじとりが「これはまた、昨日の風よ」という。片岡は「阿波男、よく見て言え。昨日は北の風が吹いた。風なら巽(東南)か南だろう。風下は摂津国なのだろう」という。判官が仰せられるには「お前たちはこの海を知らない者だ。彼はよく知っている。ただ帆を張って風にまかせろ」と、弥帆(二番目の帆)のl柱を立てて、帆を張って走らせた。暁になって知らない干潟へ船を入れて留めた。

「潮は満ちているか、引いているのか」

「引いてます」

「それなら潮の満ちるのを待て」と言って船原を叩かせて、依るの明けるのを待つと、陸の方で大きな鐘の音が聞こえた。

判官「鐘の音が聞こえるのは、なぎさに近いからだと思うぞ。誰か、船に乗って行って見ろ」と仰せられると、誰がそれを承るべきか、固唾を吞むところ

「幾度でも器量のある者が行けば良い。片岡行って見ろ」と仰せられた。

片岡は承って逆沢瀉(ぎゃくおもだか=沢瀉の模様を逆にしたもの=写真・左)の軽鎧に、太刀だけを佩き、屈強の船乗りなので小舟に乗り、上手に磯に着けて上ってみると、海士の塩を焼く苫屋が軒を並べていた。片岡は苫屋に寄って尋ねようかと思ったが、どうもその気にならなかったので通り過ぎ、一町ほど坂を上っていくと、大きな鳥居があった。鳥居をくぐって行ってみると、古びた神を祀る所だった。片岡は近づいて拝み奉ると齡八十歳を超えると思える老人が、ただ一人佇んでいた。(絵・右上)

片岡は承って逆沢瀉(ぎゃくおもだか=沢瀉の模様を逆にしたもの=写真・左)の軽鎧に、太刀だけを佩き、屈強の船乗りなので小舟に乗り、上手に磯に着けて上ってみると、海士の塩を焼く苫屋が軒を並べていた。片岡は苫屋に寄って尋ねようかと思ったが、どうもその気にならなかったので通り過ぎ、一町ほど坂を上っていくと、大きな鳥居があった。鳥居をくぐって行ってみると、古びた神を祀る所だった。片岡は近づいて拝み奉ると齡八十歳を超えると思える老人が、ただ一人佇んでいた。(絵・右上)「ここは何処の国の何という所ですか」と聞くと「ここで迷うのはよくあることだけれど、国が分からないとは怪しい。そうでなくても、この所二、三日、騒動があったのだ。判官が昨日、ここを出て、四国へと下ったが、夜の間に風が変わった。この浦に着くだろうと、当国の住人手島の藏人、上野判官、小淵太郎が承って、陸に五百疋の名馬に馬具一切を置いている。磯には三十艘の杉舟に垣楯をかき、判官を待ち受けているぞ。もし、その方様の人なら、急ぎひとまずは落ちて逃れなさい」と仰せられた。

片岡は何気ない体で「私は淡路国の者ですが、一昨日、釣りに出て大風に吹かれ、今ここに着いたのです。有りの儘をお知らせ下さい」というと、古歌を詠じ給う。

漁火の昔の光仄見えて蘆屋の里に飛ぶ蛍かな

こう詠じてかき消すように失せた。後に聞けば、住吉の明神を祝い齊(いわい)奉った所だった。哀れみを垂れ給割ったと思った。片岡は間もなく帰り、この由を申し上げると「それでは船を押し出せ」と仰せられたが、潮は引いていた。お船を出しかねて、心ならずもそこで夜を明かした。

⑥住吉、大物二カ所合戦

「天に口なし、人をもって言わせよ」と、大物浦で騒動が起こった。宵には見えなかった船が夜のうちに着いて、屋根代わりの覆いとなる苫を被せてもいない。これは怪しい。何の船だ。引き寄せてみようと、五百余騎が三十艘の船に乗って押し出した。干潮だったが、小舟なので船底は浅く、屈強の舵取りを乗せ、思うように漕ぎ寄せて「大船を中に取り込め、漏らすなと」罵り声が挙がっていた。

「天に口なし、人をもって言わせよ」と、大物浦で騒動が起こった。宵には見えなかった船が夜のうちに着いて、屋根代わりの覆いとなる苫を被せてもいない。これは怪しい。何の船だ。引き寄せてみようと、五百余騎が三十艘の船に乗って押し出した。干潮だったが、小舟なので船底は浅く、屈強の舵取りを乗せ、思うように漕ぎ寄せて「大船を中に取り込め、漏らすなと」罵り声が挙がっていた。判官はご覧になって「敵が進んできたからと言って、味方は慌てるな。義経の船と視れば簡単には近づくまい。狼藉するなら武者に遠慮することはない。柄の長い熊手をこしらえて、大将と見える奴を生け捕りにせよ」と仰った。武蔵坊が言うには

「仰せはその通りですが、船の中の戦は大変なものです。今日の矢合わせ(開戦)は、並みの人では勤まりますまい。弁慶が仕りましょう」というと、片岡がこれを聞いて

「僧侶の掟では無縁の人を弔い、結縁のものを仏の道に導く事が法師というのでしょう。戦だとなれば、あなたが先頭に立つのは如何なものか。退いて下さい。経春(片岡)が矢を最初に射りましょう」という。弁慶はこれを聞いて

「あなたの他にはこの殿の配下に弓矢を取る者はいないのか」と言う。

佐藤四郎兵衛はこれを聞いて、御前に畏まって申し上げたのは

「こういうことが御座います。此の人達が先駆けを論じ合っている間に敵は近づいています。是非とも仰せを蒙り、忠信が先陣を仕りたく」と申し上げると、判官は

「良く申した。望む通り思ったところだ」と、忠信に先駆けを命じた。三滋目(みつしげめ)結いの直垂に、萌黄縅しの鎧、三枚兜の緒を締め、厳めしい造りの太刀を佩き、オジロワシの羽を付けた矢、二十四指しを頭を越す形で背負い、一際と長い上矢二指しには大きい鏑が付いていた。籐で巻いた弓を持ち、舳先に進み出た。

豊島の冠者、上野判官、両大将軍として、垣楯を立て巡らせた小舟に乗り、矢の届く距離まで漕ぎ寄せて

「この御船は判官殿の御船と見た。こう名乗るのは手(豊)島冠者と上野判官と言う者です。鎌倉殿の御使いであります。このところ断り無く落人が入って参るのを、洩らすのは弓矢の恥辱と思い、参上したところです」というと「四郎兵衛忠信である」と名乗り返して、つっと立ち上がる。豊島冠者は「代官は鎌倉殿と同じだぞ」と大きい鏑矢を弦に継げて、良く引き絞ってひょうと放つ。鏑は遠鳴りして船端にどうっと立つ。四郎兵衛はこれを見て

「鬨の声やその日の敵は、真ん中をふっと射て、二つに分けるのがいい。忠信ほどの源氏の郎等を笑わせる武士だと思うぞ。手並みを見なさい」と、三人張り、十三束三つかけと強弓を取って矢をつがえ、良く引き絞ってひょうっと射る。鏑は遠鳴きして二股になった矢は、内兜にはいったと見え、首の骨には触れず、射ちぎって雁股は兜の鉢付け板に立った。 首は兜の鉢に添って、海へたぶりと落ちた。

上野判官はこれを見て「そうは言わせないぞ」と、鏑矢ではなく戦闘用の矢を取って、引き絞って射る。忠信は矢を接げようと立っていて、左兜の鉢を射削った矢は海へ落ちた。忠信はこれを見て

「いったいこの国の住人は、敵を射る方法を知らなすぎるわ。奴に手並みのほどを見せてやろう」と、鋭く先の尖った矢を捌けて、小さく引いて待つ。敵は一の矢を射損じて、残念に思って二の矢を取ってつがい、射ようとするところを、、忠信は引き絞ってひょうと射る。矢は上野判官の弓手の脇の下から右手の脇に五寸ほど先端が突き出た。即、海へと落ちる。忠信は次の矢を矧げながら御前に参った。失敗とか名誉の武功などは論外で、第一の殊勲と記帳された。豊島冠者と上野判官を討たれた敵の郎等どもは、矢の届く範囲から遠くへと漕いで退いていった。

片岡「どうだ、四郎兵衛殿、戦をどう思うかね」と言うと

佐藤四郎兵衛「手の上手が勝つのです」というと、片岡経春は

「そこを退き給え。それなら経春も矢を一つ射てみる」というと、では、と場所を譲った。

片岡は白い直垂に黄白地の鎧を着て、わざと兜は被らなかった。折り烏帽子に烏帽子がけで顎にしっかりと結び、白木の弓を脇に挟み、矢櫃(矢を入れる箱)を船端に渡した板の上に置き、蓋を取ると、矢竹の柄の部分が曲がっているのを延ばさず、節を削り羽の根元を蒲の皮で巻いた矢は、丈夫な櫟(いちい)と黒樫で補強し、周囲四寸、長さ六寸に揃え、鹿の角で作った角木割の鏃を五、六寸差し込んだものだった。

「何はともあれ、この矢で主を射れば、鎧の裏までは通らないと言われても、四国の杉板の舟は船端が薄いので、大勢乗り込んで、舟の沈んだ部分が多い。水際の五寸ほど下を、矢の目標を近くして射るなら、鑿で割るように刺さるだろう。水が舟に入れば、沈んで皆、溺れるとなると、助け船が寄る。精兵、小兵を問わず、釣瓶のように矢を射てくれ」と言った。兵だ主は「承る」と声を揃えた。

片岡は船縁の板に片膝を突いて、差し詰め、引き詰め、散々に射た。舟腹にイチイの円筒状の鏃を十四、五本、射立てたので、水は一杯入った。慌てふためいた兵は、舟を踏み返し、目の前で杉舟三艘までが沈んだ。敵は豊島冠者が死んだので、大物浦に舟を漕ぎ寄せて、空しい身体を担ぎ、泣く泣く宿所へと帰った。

武蔵坊が常陸坊を呼んで言ったのは「良くない事だぞ。今は戦をするときなのに…。こうして日を暮らすのは、宝の山に入って、何も持ち帰らないと同じだ」と後悔していた。その頃、小溝太郎は大物に戦があると聞いて、百騎の勢で大物浦へ馳せ下り、陸に揚げてあった舟五艘を押し下ろし、百騎を五手に分けて我先にと押し出す。これを見て弁慶は黒革縅の鎧を着た。常陸坊はもともと屈強な舵取りなので、小舟に飛び乗り、わざと弓矢は持たなかった。四尺二寸の弦の飾りがある太刀を佩いて、岩透しと言う刀を差し、猪目を彫った鉞、薙鎌、熊手を舟に積んで、身に離さずに持ったものは、イチイの木の棒、一丈二尺に鉄をはめ込み上に蛭巻き(銀や籐で巻く)に石突きを付けたものをを脇に挟み、小舟の舳先に飛び乗る。

「分けもないことだが、この舟をあの中にするりと漕ぎ入れろ。その時、熊手を取り、敵の舷に引っかけ、するりと引き寄せて、がばっと乗り移り、兜を真っ向、左腕の関節、膝の関節、腰骨などを薙打ち、散々に打って、兜の鉢でも割れれば、主の頭もたまらないだろう。ただ止めて見ていろ」と呟きごとをして、疫病神が行くように押し出した。味方は目を澄ましてこれを見る。小溝太郎が言うには「そもそも、これほどの大勢の中へ、ただ二人乗って近づく者は、何者なのだ」というと、或ものは小舟を見て「一人は武蔵坊、一人は常陸坊」と伝えた。

小溝はこれを聞いて「それならば手に負えないぞ」と、船を大物へと向けさせる。弁慶はこれを見て声を挙げ「穢いぞ、小溝太郎と見た。返して戦え」と言ったけれど、聞きもしないで逃げるのを「漕げや海尊」と言うと、舟端踏みしめ、ぎしぎし音をさせながら漕いだ。五艘の真ん中へするりと漕ぎ入れると、熊手を取って敵の舟を打ち抜き、引き寄せてゆらりと乗り移り、艫から舳先に向かって、薙打ちに棒を振り回し、、討ち倒して通った。当たる者は言うに及ばず、当たらない者も、思わず海に飛び入り、飛び入りして、失せていった。

判官はこれを見給って「片岡、あれを制せよ。余計な罪を作るな」と仰せられた。

判官はこれを見給って「片岡、あれを制せよ。余計な罪を作るな」と仰せられた。片岡「御諚(命令)です。それ以上罪を作るな」というと

弁解「それを言うな。今更、慈悲心を起こしても、曖昧な仏道修行で出家も通せない青道心のようなもの。御諚を耳に入れるな。八方を攻めろ」と言って、散々に攻めた。杉舟二艘は沈み、三艘は助かり、大物浦へと逃げ上がった。その日、判官は戦に勝った。御船の中にも手負うもの十六人、死んだ者は八人いた。死んだ者の首を取られないように、大物の沖に沈めた。

その日は御船で日を暮らした。夜に入ると人々皆、陸上がり、志は切ないものだったが、このままではどうにもならないと、女房達は方々へ送られた。二位の大納言(平大納言)の姫君は、駿河次郎承って送り奉る。久我大臣殿の姫君は、喜三太が送り奉る。そのほか残りの人々は、皆縁々に付けて送り給わった。中でも静を思う心は深かったようで、落とさずに連れて大物浦を発ち給いて、渡辺に着いて明ければ住吉の神主長盛のもとに着き、一夜を明かし給いて、大和国宇陀郡岸岡と申す所に着き、外戚に付けて、御親しき人の元にしばしいらっしゃった。

北条四郎時政、伊賀伊勢の国を超えて宇陀へ寄せると聞こえて来ると、われ故人に大きな面倒をかけまいと、文治元年十二月十四日の曙に、麓に馬を乗り捨てて、春は花の名山と名を得た吉野の山に籠もられた。